好評既刊『世界まるごとギョーザの旅』の著者で、2022年に葛飾区柴又にリニューアルオープンした「旅の食堂ととら亭」の店主、久保えーじさん。同店のシェフを務める妻の智子さんと世界中を訪ね、各国で出会った“感動の味”を再現、提供してきました。2024年8月には、10年以上前から計画を練ってきた「ユーラシア大陸横断の旅」の第1弾として、4カ月にわたるヨーロッパ大陸への取材旅行を敢行。昨年12月に計画の前半を終え、現在は店の営業と並行して第2弾の準備を進めていると言います。旅をより味わい深いものにするには、どのような準備や心構えが必要なのでしょうか? 旅のエキスパートでもあるえーじさんが、おいしい旅の仕込み方を伝授してくれる連載の始まりです。

* * *「今度の帰国はいつですか?」「4カ月後です」「え?」

旅の食堂ととら亭を開業し、料理探しの旅に出始めて15年。今では取材旅行もお客さまや商店街の仲間たち、はては取引先の担当者まで周知のこととなりましたが、さすがに4カ月間というのは、やり過ぎだったかもしれません。ましてや、その旅行というのが個人でユーラシア大陸を横断するとなれば、なおさらのことでしょう。しかし、振り返れば、こうした反応は今回に限った話ではありませんでした。

2024年10月イタリアのシチリア島で

会社員時代の最後を飾った出社最終日

あれは2009年の春。リーマンショックの影響で企業倒産が相次ぐなか、業績の良かった会社に辞表を提出したときには、上司や同僚たちから何度も「え?」と言われたものです。さらにワイフと一緒に飲食店で独立すると続ければ、「?」の数が増えるのも当然。そしてその飲食店が、いわゆる居酒屋やレストランではなく、「旅の食堂」という、得体のしれない業態だと打ち明けた暁には、僕らをよく知る友人や身内でさえ、首を傾げたのも無理はないでしょう。

ところが組織の中で浮くことに慣れていた僕にとって、そうした周囲の反応はおなじみのものでした。自分の考えをストレートに伝えた結果、目の前の相手が困惑するというのは、ハイティーンのころからよくある小事件だったのです。

これは実際、悩みの種でもありました。いや、若気の至りで目立とうとしていたわけではありません。最初はよくわからなかったのですが、どうやら物事の感じ方が周りの人たちと、少々ズレていたようでして。

ですから教室にいても、職場にいても、とりあえずその場のムードに合わせつつ、心のどこかでは他人事のように考えている。そうなると、やはりテストの点数や就職、仕事への熱意にも影響が出るのは避けられません。

そんな僕が興味を持ったのはオートバイでした。もっとも最初の動機は「オートバイに乗ればモテる!」という若者らしい、純粋に不純なものだったような気もしますが。

時はまさに片岡義男の『彼女の島、彼のオートバイ』と題した小説が売れて、映画化までされた時代。僕もその勢いにあやかってモテました。目標は達成です。しかし、自分を取り巻く世界が変わって見えるようになったのは、女の子を後ろに乗せて得意になっていたときではありませんでした。

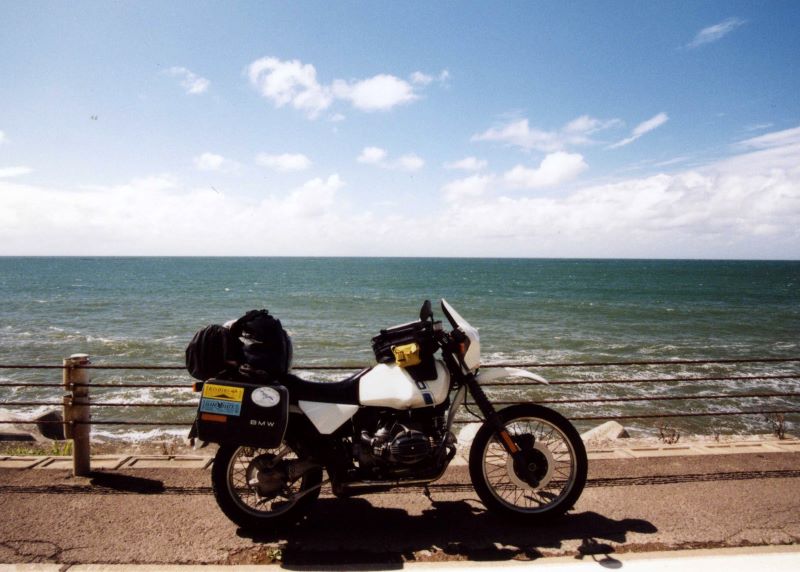

35年ほど前、最後に乗っていた愛車

当時、横浜に住んでいて、バイク仲間と伊豆の下田まで出かけた日のこと。それを「ツーリング」と呼ぶのを後で知りましたが、初めての道を地図と標識を頼りに走って感じた「何か」が、その後も僕の心をつかんで離さなかったのです。

こうなると僕がソロで走り始めるまでに、それほど日にちはかかりませんでした。「次は信州へ行ってみようか?」「秋になったら紀伊半島はどうだ?」という具合に。こうしていつしか旅の範囲は北海道の離島から南西諸島まで、日本のほぼ全域をカバーするようになったのです。

ともあれ、旅といってもそのスタイルはいわゆる一般的な「旅行」とはかけ離れたものでした。まず、動機と行動が一致していない。たとえば先の下田ツーリングのきっかけは、「うまい刺し身を食べに行こう!」だったのです。おかしな話ではありませんか。言うまでもなく、刺し身くらい近所の魚屋で買えるでしょう? なにもガソリンと時間を使い、片道170キロメートルも走って行かなければならない理由はありません。

しかし、ライダーというのは奇妙な生き物で、走ることそのものに意義を見いだしていますから、たぶん「うまい刺し身」などというのは下手なこじつけだったのでしょうね。

もう一つ、ツーリングと旅行の違いは行程表の有無。パックツアーで配られるような細かい行程表を自作していたライダーなど、少なくとも僕は会った記憶がありません。ほとんどがとりあえず目的地を決めたら、その方向に向かって走り出してしまう。ルートに細かいこだわりはなし。たとえば横浜から名古屋へ向かう場合、最短距離で国道1号線を走るのか、大きく迂回して16号線を北上し、20号線で西に向かい、天竜川沿いに南下するのかは気分次第。途中で事故や渋滞があれば、出たところ勝負でルートを変えてしまいます。

選択肢になかったのは高速道路。理由は言わずもがな、コストの問題です。とにかく年中金欠でしたから、必要最低限の費用しかかけられません。そしてこれは移動費のみならず、食費から宿泊費まで、すべてに及んでいました。となると食事はラーメンライスなど安くてボリュームのあるものを詰め込み、ユースホステルのような相部屋の安宿に泊まる。もっと切り詰める場合はキャンプならぬ「野宿」で決まり。往年の旅ライダーはこの用語を使い分けており、キャンプ場でテントを張るのがキャンプ。終バス後の屋根があるバス停や、人けのない公園などの雨が当たらない場所で、シュラフ(寝袋)に入って眠ることを野宿と称しておりました。

キャンプ場ではなく、山の中でテントを張ったことも

こんな話をしていると、僕は奇人変人の類いかと思われてしまうかもしれませんが、実際、そう自己評価していた時期もあります。しかし、旅は視野を広げてくれるものです。全国を長らく旅していれば、自ずとキャンプ場や安宿で他の旅人たちと出会うでしょう(ワイフの智子と出会ったのも、そうした集まりの一つでした)。

そんな彼、彼女たちと一緒に食事を作ったり山を登ったりしていた折、周りを見回していて不意に受けた衝撃があります。それは「僕はまともだ!」という認識。世の旅人には、頭のネジが数本飛んでいた僕以上に「変な」、いや失礼、「ユニークな」人がいるではないですか! これは実にうれしい驚きでした。

もちろん多数派は1週間程度の休暇で来ている堅気の人たちだったはずです。しかし、少ないながらも異彩を放っていたのは、それまでの人生では会ったことのない、なんとも風変わりな人々でした。

移動手段で分けるなら、僕らライダーのほかに、自転車で旅するチャリダー、歩いて移動するトホダーなど。希少種としてはヒッチハイクから、バックパックを背負ってローラーブレードで旅しているという猛者にも会ったことがあります。職業を聞けばさらに驚きは広がり、自衛隊員から空港の航空管制官、物理学の教授、もぐりの坊主(本人談)、中にはインドネシアの無人島で真珠の養殖業に携わり、8カ月働いて4カ月休みがもらえた人など。夜な夜な時を忘れて業界の裏話に耳を傾けたのも懐かしい思い出です。

こうしてお互い名を名乗り、ひとときをともに過ごした旅人たちは、それぞれが唯一無二の個性派ばかりでした。

しかし、今にして思えば、全員に共通していたこともあったように思います。それは、みんな、その人でしかできない旅をしていた、という事実。目的地や移動手段から予算、期間の長短が違っていても、みんな自分の価値観で、自分の意志で、自分の力で、自分のやり方で旅をしていた。それを僕らは「自由な旅」と呼んでいたのです。(つづく)

▶次回のレシピ▶▶▶荒唐無稽な旅も、世捨て人のような旅人も、始まりはありふれた日常の一歩先からでした。未知の世界へ通じる扉は、身近なところにあるものです。そしてその扉を開ける鍵とは、有給休暇やボーナスではなく、自分の価値観と、意志と、力と、やり方でした。

第2回は、誰もが気になる、旅の材料として不可欠な予算、おカネの話をしたいと思います。「円安と不景気で旅行なんてとても……」とお嘆きしたらぜひご一読を。旅人がリッチだった時代なんて、今までありませんでしたから。

(写真提供:久保えーじ)

【「旅の食堂ととら亭」ホームページ】

http://www.totora.jp/『世界まるごとギョーザの旅』の詳細はコチラ⇒

☆*ととら亭の連載

〈ところ変われば料理も変わる!?〉はコチラ⇒

☆〈柴又で始まる「ととら亭」の第2章〉はコチラ⇒

☆