<現地に着いたら>さっそくスマートフォンの機内モードを解除して……といきたいところですが、無事、税関を抜けて到着フロアに出るまでは、今しばらく辛抱を。なぜなら、ここで最初の「電気ハードル」が待っているかもしれないからです。

今のところ、イミグレーション(入国審査)でスマホを取り出してe-VISA等を提示したことはありませんが、税関はコロナ禍以降、申告の電子化が急速に進んでいます。手続きも国によって異なり、たとえば2023年にインドネシアのバリ島を訪れたときのこと。ングラ・ライ国際空港のイミグレーションはコロナ禍以前と変わっていませんでしたが、税関を通過しようとしたところでいきなり「QRコードを見せてください」と言われたのです。

バリ島のングラ・ライ国際空港(2023年)

「何のことですか?」と聞き返せば、税関職員は部屋の隅にある古いデスクトップパソコンを指さしたではないですか。ディスプレイには英語とインドネシア語の選択画面が表示されています。そこで英語を選択すると、税関申告書の内容が電子化されており、個人情報の入力から持ち込んだ物品や現金についての質問が続いていました。終わったところで終了ボタンを押すと、パソコンの横の小型プリンターが動き出し、スーパーのレシートのようにチープなQRコードがプリントアウトされたのです。それを持って戻ると、内容を確認しもせず「行ってよろしい」だけ。思えば、このような専用端末を使って英語で登録するケースは、2014年のアゼルバイジャンでもありました。もし、こうした予期せぬ手続きに出くわしたら、慌てずクールに翻訳アプリを使うなどして入力を進め、柔軟に切り抜けて下さい。

到着フロアに出たら、いよいよ機内モードを解除して、現地の通信キャリアに接続です。

格安SIMを購入する場合は、たいてい到着フロアに携帯ショップがあります。両替をするなら、レート計算アプリで最新の為替レートをチェックしてみましょう。

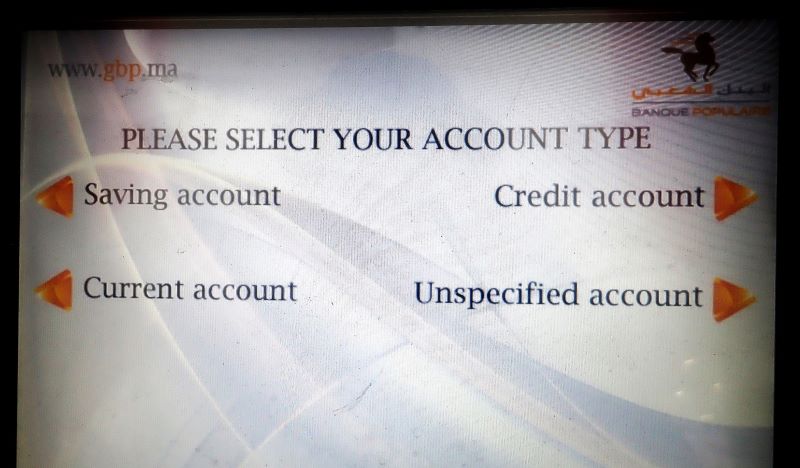

モロッコで利用したATM。最初の言語切り替え画面でアラビア語、フランス語、英語を選択できた(2024年)

また、ATMで自分の銀行口座から現地通貨を引き出す場合も、操作画面を日本語に切り替えられることは稀ですから、ここでも翻訳アプリの出番。後ろで待っている人のプレッシャーを感じても意識を集中し、落ち着いて操作して下さい。その際、意味の分からない画面でOKボタン(もしくはエンターキー)は絶対に押さないこと! これはATMに限らず、パソコンやスマホなど、すべての電子器機に共通する鉄則です。表示された内容がその場で不明な場合はカメラで撮るなどし、後で調べてからリトライしましょう。

ここまで来たら残るはホテルまでの移動だけ。配車アプリを使ってタクシーを呼んでみましょう。近ごろはUber(欧米)のほか、Grab(東南アジア)やCareem(中東)など、各国でさまざまな配車サービスが普及しており、空港によっては、タクシー乗り場とは別に配車アプリ専用のピックアップポイントが設けられていることがあります。

いかがでしたか? やるべきことは以前とまったく同じであるにもかかわらず、やり方が大きく変わったと思います。覚えなければならないことが多すぎて、うんざりされたかもしれませんね。しかし、ご安心ください。一度やってみれば、だいたいの流れがつかめるはずです。細部こそいろいろな違いがあっても、基本的なパターンには共通性がありますから。むしろ“電気からくり”の厄介な落とし穴は、使いこなし始めた後にあるので、次の3点を用心してください。

アゼルバイジャンの首都バクー(2014年)

まず、ネット上の情報やAIの回答を過信しないこと。

第4回で触れたように、匿名の情報と政府の公式発表を同列に扱うべきではありません。とりわけAIは自信満々な口調で間違えることがありますから、とにかく過信は禁物です。

また、グルメサイト、宿泊サイトなどは、評価を算出するアルゴリズムがずさんだったり、なりすましによる「サクラ票」が含まれているサイトもあるのでご注意を。参考程度なら害はありませんが、せっかく自由な旅を始めたのですから、毎度なにかにお伺いを立てるのではなく、自分の勘と価値観に従い、自らの経験を通して判断するのが旅人というものです。

それでも分からないことがあれば、スマホを操作するより、まず人に聞きましょう。

第6回のテーマは「旅は出会い」でした。何かとスマホに話しかけていては、自らそのチャンスを捨てているようなものですからね。どんな時も優先すべき相手は、機械より目の前にいる人間です。

それから、「自分の目で世界を見る」ことを忘れずに。スマホの優れたカメラ機能に魅せられたあまり、おカネと時間を使って経験のタイミングを逃してしまうのは実にもったいない話です。優先すべきは観光地での記念撮影より、まず五感を通して「この瞬間とこの場」を感じ、メモリーチップにではなく自分の心に記憶することでしょう。そうすれば誤って消去したり、どこに行ったか分からなくなることはありません。

最後に、最も大切なのが安全です。日本にいれば単なるマナー違反で済むことも、海外ではシャレにならないケースがいくつかあります。たとえば、歩きスマホは周囲の迷惑になるだけではなく、スリやひったくりのいいお客さんになりかねません。これはイヤホンやヘッドホンで耳をふさいだまま歩くのも同じ。外国で周囲への注意を怠たる行動は極めて危険です。高い授業料を払う羽目になりますから絶対にやらないでください。

思えば、IT業界にいたころの仕事から学んで今でも役に立っているのは、コンピュータやネットワークの知識よりも「機械との関わり方」でした。昨今、さながら生命維持装置のような扱いを受けているスマホも、よく考えてみれば、単体の電話やカメラのようにただのツールであって、それ以上でも以下でもありません。通信圏外でほとんどの機能が使えなくなったり、最悪、壊れたり盗まれたりしても、

第3回で触れた「柔軟な発想」さえあれば、必ずどうにかなるものです。それにせっかく使いこなしたところで、旅先まで来て着信音やバイブレーションを気にしていたら、それこそ自由な旅になりませんしね。

くれぐれもスマホ(機械)に使われないように!(つづく)

▶次回のレシピ▶▶▶

モロッコ・マラケシュのジャマ・エル・フナ広場

「ごちそうさま! ととら亭の料理は日本人向けにアレンジされているので本当においしいですね」

「いえ、現地で食べたものをそのまま再現しています」

「そんなはずはないでしょう! 私が現地で食べた料理はどれもまずかったですよ」

これまた、ととら亭で繰り返される定番的な会話です。そこで次回は、「おいしい料理にありつくコツ」と題し、この問答の回答と食の安全について解説します。旅先で味わう料理が楽しみな方はぜひご一読を!

(写真提供:久保えーじ)

【「旅の食堂ととら亭」ホームページ】

http://www.totora.jp/『世界まるごとギョーザの旅』の詳細はコチラ⇒

☆*ととら亭の連載

〈ところ変われば料理も変わる!?〉はコチラ⇒

☆〈柴又で始まる「ととら亭」の第2章〉はコチラ⇒

☆