第6回 特殊な泉質を生かした希少な山塩(会津山塩企業共同組合・福島県)

山里に立つ製塩所

岩塩や塩湖がない日本の塩はほぼ100パーセント海水からつくられています。そのため製塩所は海沿いに建てられることがほとんど。もちろん山間に暮らす人々にも塩は必要なので、沿岸でつくられた塩は全国に張り巡らされた「塩の道」を通って山村にも運ばれていました。でも実は、非常に少量ではありますが、海のない山の中でも塩が生産されているのをご存じでしょうか。その一つが「会津山塩」です。

福島県の会津地方には塩にまつわるある伝説が残されています。住民が塩不足に喘いでいる様子を見た弘法大師が護摩焚きをして祈ったことによって、岩が割れ、温水が湧き出たというのです。これはグリーンタフと呼ばれる地層に閉じ込められた太古の海水が地下水に溶け出し、地上に湧き出る現象ですが、この地域では塩分を含む温泉水を原料にして塩がつくられるようになりました。

そのため会津には塩沢や大塩、熱塩といった「塩」のつく地名が多く見られます。中でも県の北西部に位置する北塩原村は、一時期は塩づくりの燃料となる木の伐採によって山が一つはげ山になるほど塩づくりが盛んでした。江戸時代には会津藩に納められ、明治時代には皇室にも献上されたという由緒ある塩ですが、1905年から政府が実施した専売制度等によってその生産がいったん途絶えてしまいます。その後、70年の時を超えて現代に復活したのが「会津山塩」です。

きっかけは村おこし事業でした。この地ならではの特産品がないのかと探っていたところ、山の中なのにかつて製塩所があったことがわかり、2005年に地元有志が中心となって試験製造をスタートさせることになりました。まずは塩の製法を調査しようと、以前、村の製塩にかかわっていた人にアドバイスをしてもらうのですが、その詳細は分かりませんでした。そこで、温泉水からの製塩を行っている長野県大鹿村へ視察に向かい、山塩づくりを丁寧に教わることに。しかし、先方から繰り返されてかけられた言葉は「商売にならないからやめたほうがいいよ」でした。

その理由は、温泉水は海水よりも塩分濃度が薄く、製塩効率が非常に悪いことにありました。北塩原村に湧く温泉水の塩分濃度は、海水の3.4パーセントに対して1パーセント程度しかありません。それは、1トンの海水を煮詰めたら20~25キログラムの塩が収穫できるところ、温泉水1トンでは約10キログラム程度しか見込めない計算になります。つまり、海水を原料にした場合と比べて3倍の費用と時間がかかるというわけです。

さらに北塩原村の温泉水はカルシウム量が多いため、温泉水を煮詰める釜にカルシウムがくっついてしまって熱効率が悪くなることが分かりました。

しかし、この地に根づいていた塩を復活させようという熱い気持ちは止まりません。試行錯誤を繰り返しながらも、なんとか生産できるようになり、2年後の2007年には12人の出資者によって「会津山塩企業組合」が設立され、本格的に製塩が始まりました。その責任者として抜擢されたのが当時33歳の栗城光宏さん。全くの異業種からの転職で、品質が安定するまでは苦労の連続でした。

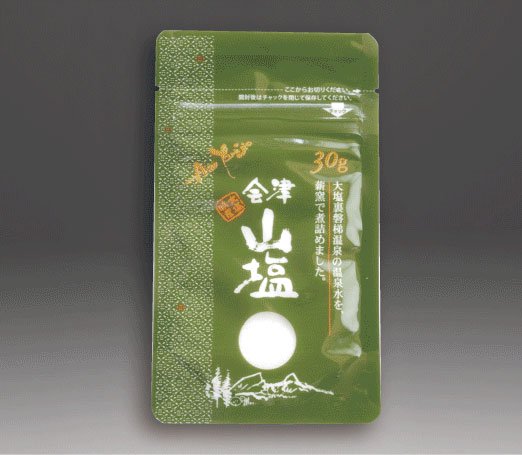

山塩の原料になる温泉水は、長い年月を経て海水のミネラル成分とは異なる構成比率をしています。そのため出来上がる塩が独特な味わいを呈しているが温泉塩の面白いところなのですが、海水と比べると塩化ナトリウムが少なく、マグネシウムやカリウムをより多く含んでいることから、温泉水を原料にした場合、わずかの塩しかつくれません。大量の薪を消費しながら1週間から10日間に煮詰めても年間2トン生産するのがやっと。コストを手間を考えと30グラム入りで400円を超える価格をつけざるをえず、販売当初は「高すぎる!」と驚かれたそうです。

会津山塩ラーメン

工場長の星さんと栗城さん(写真右)

それでも、山塩のおいしさと復活の物語が多くの共感を得て、徐々に認知されるようになりました。「会津山塩」を使ったラーメンを提供するお店が人気になったり、地元銘菓のゆべしにも使用されたり。それに合わせて会津山塩を使用している飲食店に「承認札」を飾ってもらうなどの努力も実を結び、山塩の評判は高まります。

受注拡大を受けて2016年に製塩所を拡充しますが、それでも年間生産量は5トンほど。しかも冬になれば雪が積もり、気温が氷点下になる中で釜炊きの作業をする必要があるため、希少品であることは変わりありません。

「そうした手間暇をかけてでも温泉水から塩をつくり続けるのはどうしてですか?」という私の問いに、「雇用が生まれ、名産品が生まれ、おいしい食事は地域に人を呼び込み、にぎわいをもたらします。やりたいことはまだまだたくさんあります」と話す栗城さん。その瞳はキラキラと輝いていました。

2021年にはJR会津若松駅構内に会津山塩を使用した料理などが楽しめる「会津山塩食堂」をオープンし、特産品としての魅力は今後もますますパワーアップしそうです。風土に育まれた山塩をぜひ一度味わってみてください。(つづく)

会津山塩

福島県耶麻郡北塩原村大字大塩

https://aizu-yamajio.com/※見学は要問い合わせ

▼味チャート:1(弱い)⇔ 5(強い)しょっぱさ:3、酸味:2、甘味:4、うま味:5、苦味:1

<青山さんおすすめの使い方>力強く濃厚な味わいで、全体的にボリューム感があるので、合わせる食材は味の強いものがおすすめ。牛の赤身肉、身の締まった豚肉や地鶏に薄く塩をして焼き、食べるときに追い塩をすると、相乗効果で深みのある味わいに仕上がります。スープに使うとコクが出るので、「もう少しうま味が欲しい」というときにひとつまみ入れてみてください。

★青山志穂さんのWEBサイト

https://shiho-aoyama.com/写真提供:青山志穂