『平家物語』に代表される源平軍談は、世阿弥の創始による「修羅物」ジャンルの能の創作源となります。作劇の上で「美」を最も重んじた世阿弥は、戦場での単なる勇ましい手柄話など扱いません。花鳥風月や和歌・音楽の美にこと寄せた人間ドラマ。それが世阿弥の「修羅物」の特長です。

壮烈な戦死ではなく戦線脱落の自殺。後世もてはやされた「武士道」の思想に全く反する個人的な死を選択した稀有な人物が平清経でした。彼は平清盛の嫡男・重盛の三男で、寿永2年(1183年)10月の月夜に海中へ入水。清経は生年不詳ですので確実な享年は分かりませんが、『平家物語』の伝本によっては「年二十一」と伝えます。

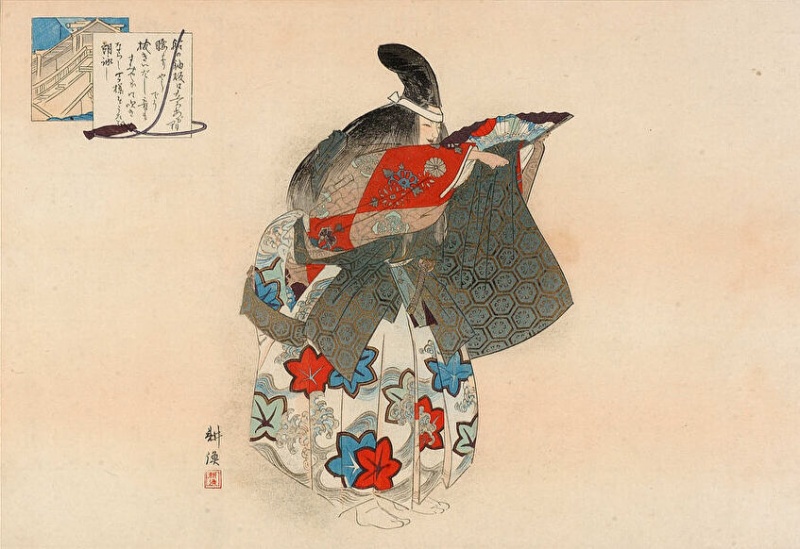

月岡耕漁『能楽図絵』より能〈清経〉

入水を前に笛を吹く清経。左上の色紙形に記されたのが当該部分(後掲《クセ》)からの抜粋詞章

である。口元に当てた扇を笛に見立てるのは観世流の型。〈清経〉のような修羅物のシテは白を基

調とする無地の大口(袴)を常用するが、優雅さを際立たせる演出だと美麗な模様大口(ここでは

波頭に紅葉文様)を穿く。

世阿弥はこの能を作るにあたり、源平軍談から大胆に飛躍しました。ワキ・粟津三郎は世阿弥の創作人物。清経の妻は、後に清盛打倒「鹿ヶ谷の陰謀」に加担して自滅した藤原成親と、大歌人・藤原俊成の娘との間に生まれた女性ですが、夫の遺髪の受け取りを拒んだエピソードは世阿弥の脚色と考えられます。後に触れるように、運命から見捨てられ、神から見放され、妻から拒まれた孤独な男……世阿弥が創作した清経像は、きわめて近代的心性を持つ繊細な貴公子です。

戦地を後にし、ひそかに上京する粟津三郎の登場から能は始まります。三郎は涙ながらに主君の入水を報告。戦死でもなく、出家でもなく、自殺……妻はあまりの意外さに現実を受け入れられず遺髪の受納を拒否。歌を詠みます。「見るたびに心づくしのかみなれば うさにぞ返すもとの

社に」……「づくし」に「尽くし/筑紫(=九州)」、「かみ」に「髪/神」、「うさ」に「憂さ(=つらさ)/宇佐」が掛けられた実に巧妙な歌。これは『平家物語』の一部の伝本に見られる清経夫人の詠ですが、歌に籠められた皮肉な仕掛けが後に判明します。

この妻の歌を聴いて思うことのある清経の霊が、いつの間にか登場します。能〈清経〉には秘事として稀に上演される特別な演出「

恋之音取」があって、その場合は神韻

縹渺たる笛の独奏に引かれつつ10分間も掛けてゆっくりと現れます。それほど、この場面は大切です。

聖人に夢なし。誰あつて現と見る。眼裏に塵あつて三界窄く、心頭無事にして一生ひろし。

げにや、憂しと見し世も夢。つらしと思ふも幻の、いづれ跡ある雲水の、行くも帰るも閻浮

の故郷に、たどる心のはかなさよ。うたた寝に恋しき人を見てしより 夢てふものは頼みそめ

てき。 清経の霊が「閻浮=この世」に戻り、静寂の中に発する第一声です。「うたた寝に」は『古今和歌集』にある有名な小野小町の歌。夢の中に夫の姿を見る妻に対し、「聖人に夢なし」と夢自体を否定する清経。「死」をめぐる夫婦の対話は最初からかみ合いません。

このあと清経は諦めたかのように、入水に至る経緯を詳細に語り始めます。清経の死を説く『平家物語』巻第八には、九州・緒方三郎に裏切られ、行くあてもない平家の混迷が語られています。宇佐八幡宮は全国にあまたある八幡の総本社。後に「源氏の氏神」として知られるものの、本来は皇室と縁の深い神社ですから、ここへ参詣した安徳天皇ほか平家一門は莫大な財宝を捧げて起死回生を祈ります。ところが、「世の中のうさには神もなきものを なに祈るらん心づくしに」……社殿の奥から響いたのは、「(頼れる)神もなき」「なに祈るらん」と、完全に平家を見放す残酷な歌声でした。

この宇佐の神詠と、先ほどの妻の歌と、よく比べて下さい。「瓜二つ」というほど似ています。

世阿弥は『平家物語』に語られる「世の中の」の神詠と並べるかのように、能の始めに妻の歌を置いたのです。神からも妻からも捨てられた清経。

その絶望的な孤独を踏まえ、全曲の頂点《クセ》が舞われます。この能では文体の定型が無視して延々と清経の心情が描写され、シテはこれを舞い続けます。

腰より横笛抜き出だし、音もすみやかに吹き鳴らし、今様を歌ひ朗詠し、来し方行く末を

鑑みて、つひにはいつかあだ波の、帰らぬはいにしへ、止らぬは心づくしよ。この世とても

旅ぞかし。あら、思ひ残さずやと、よそ目にはひたふる狂人と人や見るらん。よし、人は何

とも見る目を仮の夜の空。西に傾く月を見れば、いざやわれも連れんと。南無阿弥陀仏、弥

陀如来。迎へさせ給へと、ただ一声を最期にて、舟よりかつぱと落汐の、底の水屑と沈みゆ

く、憂き身の果てぞ悲しき。 笛の名手だった清経は夜の甲板でこれを吹き、海に身を投げます。西に沈みゆく月は、西方極楽浄土の主・阿弥陀如来の象徴。清経は仏を一心に念じ、雑念なく死に至りました。

能の結末は不思議です。非業の最期を遂げた霊魂は死後、成仏できず迷うのが普通。ですがこの能は、「最期の

十念乱れぬ

御法の船に、頼みしままに疑ひもなく、げにも心は清経が、げにも心は清経が、仏果を得しこそありがたけれ」と結ばれます。「清経は、死に際して唱えた十念(念仏を10回唱える儀礼)の功徳で成仏した」として、妻との心の断絶は何の解決もなされぬまま放置され、ドラマは終わってしまうのです。

私はこれを作者の筆力不足あるいは無責任とは思いません。一人で死に、自力で成仏してしまう清経の孤独と、説明もなく放置される妻の孤独。

美を極める修辞の中に世阿弥が書き籠めたのは、「たとえ夫婦であっても人間は独善かつ孤独である」という、恐ろしいテーマなのではないでしょうか。(つづく)