「

小宰相の

局」と聞いてピンと来る方は、よほどの源平合戦ファンでしょう。

『源氏物語』『枕草子』など平安時代最盛期の女流文芸を、昔は「女房文学」と呼びました。「女房」とは、「房」すなわち「小さな私室=

局」を配当されて貴婦人・姫君に仕えた高級侍女。后妃や皇女の侍女は宮廷暮らしですが「女房」は私的雇用ですから、国家公務員「女官」とは区別されます。娘を天皇の後宮に入れる大貴族は財力と権力にモノを言わせて中級貴族出身の有能な女性を募り、側近に置きました。后妃は近親者の前を除き決して姿を見せず声も発しません。紫式部や清少納言など、才気煥発で社交術に優れた女房たちが高級官僚たる男性貴族との仲介を勤め、宮廷で大活躍したのです。

女房は職務上の通名「

女房名」を名のりました。これは男性官僚をまねて付けられます。たとえば、朝廷の議事に参画する顕官「参議」の別名が「宰相」ですから、これから採った女房名「宰相(の君)」は相当な上級格。すでに同名の先輩がいた、または母や姉が同名を名のっていた場合、後進の女房を「小宰相(の君)」と命名することがありました。いずれにせよ通名ですので、個人を特定できるものではありません。

今回ご紹介する「小宰相の局」は、平

通盛の愛妻のことです。

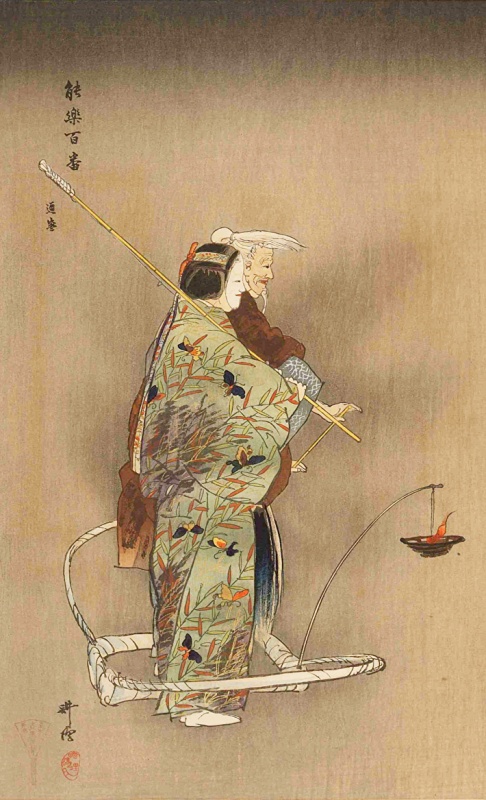

月岡耕漁『能楽図絵』より能〈通盛〉

漁夫の老人と、これに従う若い女が、篝火(かがりび)をともした釣船の中に立つ能の前場。

詞章では「姥(=老女)」としているが、舞台面に華やかさを加える意図か現在では若い女の

姿で、これが小宰相の霊。老人はその夫・平通盛の霊である。

平通盛は清盛の甥です。平家本流である清盛の孫娘と婚姻し、その女性が正室ですが、第2夫人たる小宰相との大恋愛のほうが『平家物語』に語られて有名です。

「宮廷第一の美女」と評判の高い小宰相に恋した通盛は何度も手紙を送っても拒絶され、これが最後とばかり真情を尽くした1通もやはり無視されたものの、その恋文の現物をこともあろうに、小宰相は主君・

上西門院の御前に落としてしまいます。女院がこれを知って仲を取り持ち、2人は大変なおしどり夫婦となりました(『平家物語』巻第9「小宰相身投」)。

上西門院は鳥羽天皇皇女・統子内親王(1126~89年)。優れた美女かつ聡明な女性として世の尊崇を受け、源平を翻弄した大権力者である実弟・後白河法皇ともきわめて良好な関係でした。そんな最高の貴人が恋の仲立ちとなった粋な恋物語が源平の争乱によって悲劇に終わるところに、『平家物語』の無常があります。討死した平家の武将はあまたあれど、夫の後を追って自害した女は小宰相ただ1人。ここに、この能の劇的主題が明らかです。

能の前半には、

篝火(火籠に立てた紅染めの獣毛が炎を示します)を付けた船の作リ物(舞台装置)が出されます。迷い多きこの世から悟りの世界へ人々を導く仏法の比喩が「船」であることを思えば、実に含蓄の深い演出です。暗黒の海からヌッと漕ぎ寄せる幻想的な光景が達意の名文で綴られます。船に乗った漁夫と女が語り分ける「小宰相の最期」の物語は突如吹き起こる嵐に中断され、2人は海中に……衝撃的な演技で前半は終わります。

能の後半。華麗な軍装に身を固めた通盛に従い小宰相も登場。一ノ谷の合戦の前夜、夫婦で別れの盃を交わし、2人とも暫時まどろむ艶冶な光景が語られますが、それもまた無残にも中断されます。

シテ/舎弟の能登守、

地謡/早、甲冑を鎧ひつつ、通盛はいづくにぞ、など遅なはり給ふぞと、呼ばはりしその声

の、あら恥づかしや能登守。わが弟と言ひながら他人よりなほ恥づかしや。暇申してさらば

とて、行くも行かれぬ一の谷の、所から須磨の山の、後ろ髪ぞ引かるる。 「能登守」は通盛の実弟で勇猛果敢な教経。通盛は弟の呼び掛けに目覚めて妻への執着を恥じ、後ろ髪を引かれるような愛情を振り切って出陣、命を落としたのです。

能の前半では妻。後半では夫。それぞれの死を克明に描くことによって、戦場に散った夫婦の純愛を悼む能。それが名曲〈通盛〉です。

源平の勇将をシテにする「修羅物」の能は世阿弥が形式を整えたもので、曲数はそう多くありません。〈通盛〉には古い原作があり、世阿弥が改訂して現在のかたちになりました。修羅物の能はシテである武将個人のドラマであることが普通ですから、〈通盛〉のような夫婦の劇は珍しいのです。これを発想源として、世阿弥は夫婦の断絶を描く独創的な傑作〈清経〉を書いたのでしょう。その意味でも〈通盛〉は後世に大きな影響を与えた名曲です。

なお、不思議なことに〈通盛〉の末尾は、『源氏物語』に題材を採った有名曲〈葵上〉と同文です。

読誦の声を聞く時は、読誦の声を聞く時は、悪鬼心を和らげ、忍辱慈悲の姿にて、

菩薩もここに来迎す。成仏得脱の身となりゆくぞありがたき。身となりゆくぞありがたき。 〈通盛〉は「悪鬼」になっていません。これに対し、元皇太子夫人・六条御息所が怨霊となる〈葵上〉後シテはまさに悪鬼ですから、当然〈葵上〉が先に作られ、後続の〈通盛〉が同文を借用したのです。

なぜこうなったか。それは謎と評する以外にありません。(つづく)