1986年11月、伊豆大島の中心に位置し、まさに島のシンボルといえる三原山が噴火、全島民が島外避難をしました。

三原山はご存じのように活火山です。前述の噴火から今年で36年目になりますが、同じ規模の噴火は過去、1950年、1912年、1876年、1837年と36~38年間隔で発生。現在はいつ起こってもおかしくない周期に入っているといわれています。ただ、現状の三原山自体は著しい予兆もなくいたっておだやかで、危険度を示す「噴火警戒レベル」も「1(活火山であることに留意)」と最も低いもの。登山や観光にも支障はありませんし、私たちの生活にも影響は一切ありません。

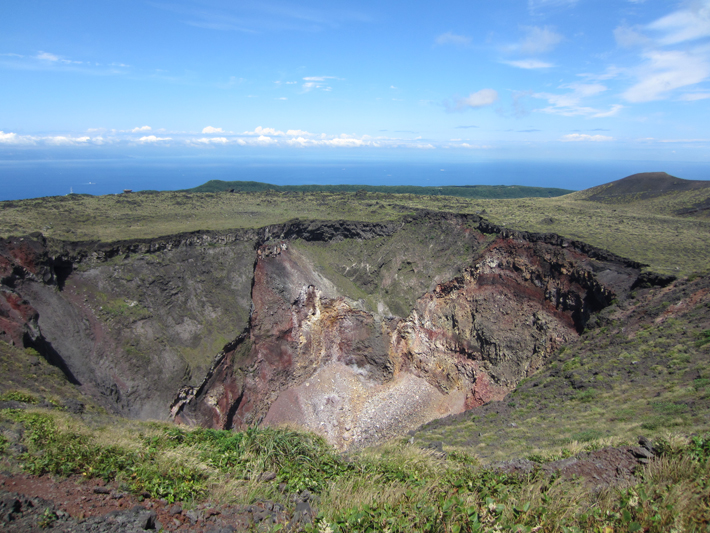

三原山の全景。溶岩が流れた跡が黒く残る

現在は誰でも火口の周囲を歩くことができる

それでも36年前の避難を体験している島民はたくさんいます。私も当時のニュースや新聞で報道される様子を記憶していますが、ご近所さんや友人たちも、「あのときは大変だったよぉ~」と話をきかせてくれます。そんなリアルな体験から、防災は島の日常に不可欠な要素であるという島民の自覚は強いと感じています。

移住するため住民票を移しに大島町役場に行った際、渡されたのが伊豆大島独自の「防災の手引き」でした。火山に加えて地震・津波編もあり、各地域の避難ルートだけでなく噴火のメカニズムなど自然災害を俯瞰して理解できるような実にすぐれた内容に驚かされました。また毎年、地域の防災への意識を再確認させる説明会が催されます。伊豆大島には気象庁の火山防災連絡事務所があり、常時、三原山の監視をしています。火口の噴気や地震、地殻変動などあらゆる最新データを集積していて、説明会でその現状を島民にわかりやすく伝えてくれるわけです。

防災で重要なのは、一人ひとりの危機への意識と有事の際の避難行動にあるといえるでしょう。大島町では各家庭にヘルメットと防災無線の貸し出しをしています。防災無線は、台風・豪雨も含め災害が発生すると無線で警戒レベルなど最新の避難情報が共有されるシステムです。

私個人としては避難時にすぐに持ち出せるデイパックに入れた防災&生活グッズの常備。さらにひとりで1週間程度をサバイバルできる飲料水と食糧、生活用品の備蓄をしていますが、これらは都心で暮らしていたときから心がけていたものです。

島に来てから購入したのが台風時の避難用のレインジャケットとパンツ、長靴です。背中にマジックで住所と名前を大きく書いたのは、万が一、遺体でみつかった際にすぐに身元がわかると救助の方たちの貴重な時間を取らずにすむという独り暮らしの者の思いからです。

火山や台風の多い日本は常に自然災害と隣り合わせ。地震や津波の怖さはこの十数年でも学んできました。大事なことは、何度発生しても、毎回逃げること。「この前は大丈夫だった」からといって、「今度も大丈夫」かどうかは誰もわかりません。避難して何もなかったら、「ああ、よかったね」と言うだけのこと。先人たちの教えや専門家の皆さんの最新データをいかすのは、私たち一人ひとりなのです。(つづく)

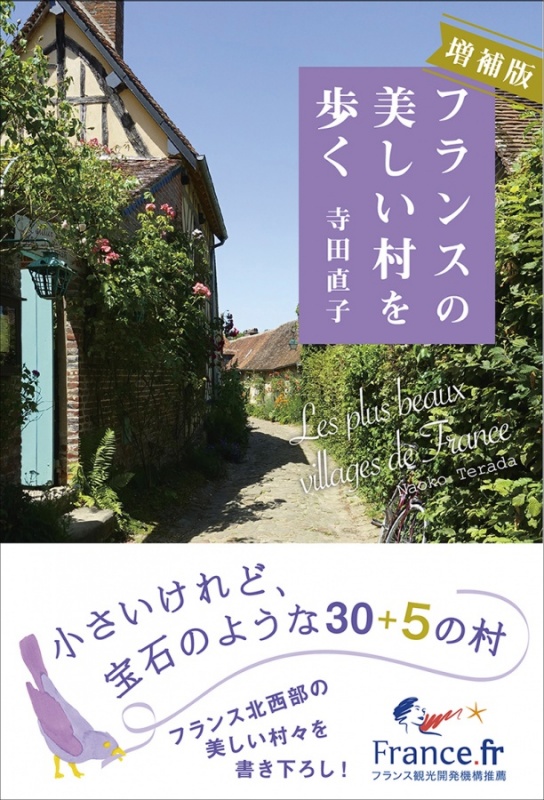

定価2,200円(税込)

好評販売中!

『増補版 フランスの美しい村を歩く』

フランス観光開発機構の推薦に基づき、トラベル・ジャーナリストの寺田直子さんが厳選した美しい30の村々の魅力を紹介して好評を得た『フランスの美しい村を歩く』。増補版はさらに、パリからアクセスがよく歴史や芸術、食の魅力にあふれるフランス北西部の5つの村を新規取材・書き下ろしで加えました。アクセスや訪問ガイドも見直してパワーアップ。“旅のプロ”が案内するフランスの通な旅の入門書として、また、あたかも著者と一緒にまだ見ぬ村を訪ね歩くかのような紀行エッセイとして、読み応えのある一冊です。

◎『増補版 フランスの美しい村を歩く』の詳細はコチラ⇒

☆

【寺田直子のハッピー・トラベルデイズ】

http://naoterada.exblog.jp/