2022年2月13日、Hav Cafeは開業から1年を迎えました。あっという間のようでもあり、いろいろあったなぁという気もします。いずれにしても、おこしいただいた一人ひとりのお客さま、友人たちに感謝するばかりです。

地元産のお寿司で乾杯

1年といっても昨年の8月と9月は東京都による新型コロナの緊急事態宣言中であり、またカフェをテレビドラマ『東京放置食堂』(テレビ東京)の撮影にお貸ししたりと(連載

第6回参照)臨時休業したので、実質は10カ月弱。それでも、まだまだスキルは未熟ながらHav Cafeらしさが少しずつ形になってきていると実感しています。

古民家カフェをワンオペレーションでやると決めた際に、心がけたことがいくつかあります。

まず、伊豆大島産の食材を可能な限り使用すること。現在、パンやバター、牛乳、青唐辛子、塩などはいずれも伊豆大島生まれ。地産地消に加え、少しでも島の経済が回っていくことが重要だと思ったからです。島でしか味わえない体験は観光客の方に「ささる」キラーコンテンツにもなり、実際に多くの人たちに喜んでいただいています。

もうひとつはムダにしないこと。使いきる。食べきる。そのために仕入れの際には毎回、連休や季節、天候など営業中の環境を先取りで考えて注文する数を決定していきます。パンなどは鮮度のよい状態で冷凍し、捨てることなく使いきる工夫をしています。とはいえ、メニューが品切れにならないよう多少は多めに仕入れる一方、悪天候で多くの観光客を乗せた週末の船が欠航すれば、算段が狂うことも。

買い出しは週に1度、車で片道約30分の島の中心である元町まで行きますが、今後はなるべく遠出をせずカフェ周辺で食材を入手したいところでもあります。島ぐらしでは車が不可欠なのはわかっているのですが、なるべくエネルギーを使わず、カフェの営業を回したい。コーヒーかす(出がらし)の処理も気になるところで、堆肥にするコンポスト容器の導入も考えているところです。

カウンターはテレビドラマの舞台に

さらに伊豆大島に移住してからの大きな気づきは、自分を取り巻く行政の仕組みや取り組みに対する関心がより深まったことでした。なぜココの道路工事が必要なのか、どうしてアレが改善されないのか。福祉や介護、教育、経済促進などに税金がどう使われているのか。都心で暮らしているとなかなか実感できない行政のおこないが、都民ではなく町民というミクロの視点になったことで「自分ごと」としてリアルに浮かび上がってきたのでした。これは大きな変化でした。

そして最後に最も重要なのが、1年の売り上げです。目標は、1日換算で最低いくら稼げれば自分ひとり養っていけるのかをクリアすること。週末と平日、天候などさまざまな要因でご来店客の人数はバラバラです。また、緊急事態宣言の影響も大きかったりと厳しい状況でした。でも、それはどこも同じこと。その中でどのようにアプローチすればいいのか。そのヒントが、冒頭でふれた「Hav Cafeらしさ」でした。

具体的にいうと、店主である私のスタイルであること。その軸となる根幹は、ゆらがない、ゆるがせない。自分が好ましいと思う空間と味、サービスであれば自信をもって提供できるし、より精度をあげていくのも苦ではありません。そこからより売り上げにつながること、お客さまに喜んでいただけるものを提供していくことに注視しました。結果は、まだ初の確定申告を済ませていないので未確定ではありますが(汗!)、どうにか目標はクリアできたのでは、と手ごたえは感じています。

初めての島ぐらし、初めての古民家カフェ営業と「Hav Cafeらしさ」を追求したこの1年。得るものは多く、いくつになっても学ぶことや気づきはあるのだと、あらためて思っているところです。(つづく)

定価2,200円(税込)

好評販売中!

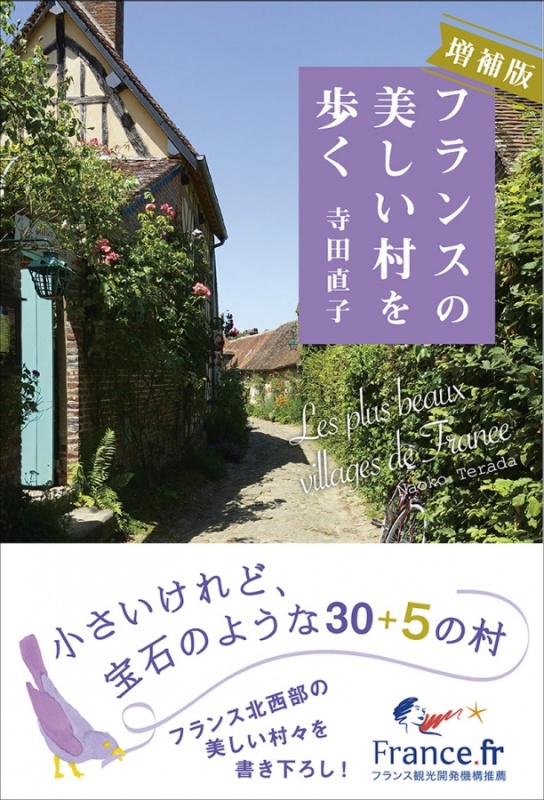

『増補版 フランスの美しい村を歩く』

フランス観光開発機構の推薦に基づき、トラベル・ジャーナリストの寺田直子さんが厳選した美しい30の村々の魅力を紹介して好評を得た『フランスの美しい村を歩く』。増補版はさらに、パリからアクセスがよく歴史や芸術、食の魅力にあふれるフランス北西部の5つの村を新規取材・書き下ろしで加えました。アクセスや訪問ガイドも見直してパワーアップ。“旅のプロ”が案内するフランスの通な旅の入門書として、また、あたかも著者と一緒にまだ見ぬ村を訪ね歩くかのような紀行エッセイとして、読み応えのある一冊です。

◎『増補版 フランスの美しい村を歩く』の詳細はコチラ⇒

☆

【寺田直子のハッピー・トラベルデイズ】

http://naoterada.exblog.jp/