今年も伊豆大島が最も華やかでにぎわう季節がやってきます。椿の花咲く季節です。

「椿の島」として知られる伊豆大島には約300万本のヤブツバキが自生するといわれています。実際、車で走っていると道路沿いや民家の庭先など大小の椿の木立を至るところで見かけます。なかには樹齢300年越えとも伝わる古木もあり、椿の木がこれほど大きくなるのかと驚きます。

なぜ、伊豆大島には椿が多いのか。大きな理由は防風林としての活用だったと聞きます。伊豆大島は風の強い場所。特に冬場に吹き荒れる西風や北東の風は厳しく手ごわい。ときに家屋や屋根を一瞬にして吹き飛ばすほど。しっかりと根を張り、密のある低木群を生み出す椿は、風よけの重要な存在としてそれぞれの住居まわりに植えられました。水はけのよい火山性土壌という環境も椿が好むものだったようで、見事に島全体に広がっていきました。

また、椿はご存じのように実から油を抽出することができます。島でも古くから食用や美容などに用いられてきました。さらに花びらから染料をとったり、樹木部分はこけしなどの工芸品やかつては炭焼きにも利用していたのだとか。とにかく万能な椿の木は、島暮らしに不可欠だったわけです。

椿は変異・交雑しやすいため数多くの品種があります。早咲きの椿ともなれば12月下旬にはもうちらほら咲いているのを見かけます。侘助(わびすけ)、卜伴(ぼくはん)、光源氏など、江戸時代から愛されてきた品種も数知れず。

それでも、私が好きなのはなんといってもヤブツバキです。学名カメリア・ジャポニカ。日本生まれの原産種で、伊豆大島のシンボルもこのヤブツバキをモチーフにしたものがほとんどです。真っ赤な5つの花弁の中央に黄色の花糸。艶やかな深緑の葉とのコントラストも愛らしい。花ごとポトリと落ちるので敬遠されることもありますが、それも潔いと思うのは私だけでしょうか。

自生する椿の大ぶりの花が落ちて、道路脇を真っ赤なカーペットのように彩る様子は、それは見事。日々、椿を愛でる喜びは伊豆大島で暮らす者の特権だといえます。

アンコさんの髪飾りは椿の花

オオシマザクラ

その椿を堪能する歴史あるイベントが「伊豆大島 椿まつり」です。1956年(昭和31年)から続く伝統あるイベントで、今年は第67回目。期間は1月30~3月27日まで。期間が長いのも多種多様な椿の開花シーズンあってのこと。最も見ごろなのは2月中でしょうか。

日帰りツアーも催行され、例年、多くの見学客で島がにぎわいます。船の着く港やメイン会場となる「椿園」がある都立大島公園では期間中、島の言葉で「姉さん」を指すアンコさんの伝統衣装を着けた島の女性たちが出迎えるなど、この時期ならではのおもてなしも人気です。

オオシマザクラと椿の競演

また、椿同様、忘れてはならないのがオオシマザクラです。

こちらも日本原産。ソメイヨシノよりも白みが強く、うっすらピンク色の花弁が特徴です。実は、オオシマザクラはソメイヨシノの親株。エドヒガンなどと掛け合わされて誕生したのがソメイヨシノです。

2月になるとタイミングよくオオシマザクラと椿が咲き誇るのを見ることができ、観光で訪れた皆さんはもちろん、島民の目を楽しませてくれます。ぽつりぽつりと咲きだした椿の花を見守りながら、まもなくやってくる島の春を待ち焦がれています。(つづく)

*「伊豆大島 椿まつり」は新型コロナウイルスの感染状況により、日程変更・中止などの可能性があります。

定価2,200円(税込)

好評販売中!

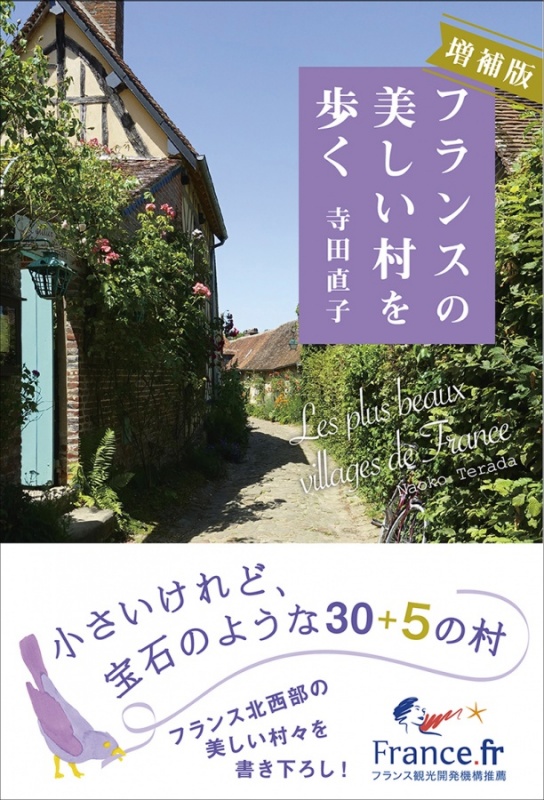

『増補版 フランスの美しい村を歩く』

フランス観光開発機構の推薦に基づき、トラベル・ジャーナリストの寺田直子さんが厳選した美しい30の村々の魅力を紹介して好評を得た『フランスの美しい村を歩く』。増補版はさらに、パリからアクセスがよく歴史や芸術、食の魅力にあふれるフランス北西部の5つの村を新規取材・書き下ろしで加えました。アクセスや訪問ガイドも見直してパワーアップ。“旅のプロ”が案内するフランスの通な旅の入門書として、また、あたかも著者と一緒にまだ見ぬ村を訪ね歩くかのような紀行エッセイとして、読み応えのある一冊です。

◎『増補版 フランスの美しい村を歩く』の詳細はコチラ⇒

☆

【寺田直子のハッピー・トラベルデイズ】

http://naoterada.exblog.jp/