岩手県が生んだ詩人・童話作家の宮沢賢治。雨ニモマケズ、から始まるあまりにも有名な詩や、最愛の妹を悼んだ「永訣の朝」、不朽の名作「銀河鉄道の夜」など、37年という短い生涯の中に多くの印象深い作品を残しました。農業にたずさわり音楽を愛し、数々の童話を手がけたことから、素朴で少し浮世離れしたイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれません。賢治自身は自らをどのように捉えていたのでしょうか。手紙とともにその姿を追ってまいりましょう。

家業への抵抗

賢治は1896(明治29)年に岩手県花巻の裕福な商家の長男として生まれました。宮沢一族は地域の有力家系で、分家した家業(質・古着商)の相続・スケールアップを賢治に望む父・政次郎と、自分の道を確立すべく学業を望む息子・賢治の間は、度々不調和が発生しました。

一刻も早く事業に専念してほしい親の思いをわかりつつも、賢治は自由を欲し、地を見つめ空を見つめ、文芸を愛し、進むべき道に迷い心を徘徊します。拠り所として法華経に入門するも、その篤い信仰心は学生時代からの無二の親友にも理解を得られず、袂を分かつことになってしまいました。このことは賢治の作品に大きな影響を与え、作品の根底に流れる孤独感をいっそう色濃くしています。

東京から父に宛てた手紙

作品の舞台、出身地でもある東北の印象が強い賢治ですが、東京での暮らしに強い憧れを抱いていたことが知られています。

上京は家出同然の時もあれば、進学で上京していた妹・トシの看病をしに母と行ったこともありました。ある時にはオルガンとセロの特訓を受け、当時世界の共通語として普及運動が盛り上がっていたエスペラント語を習い、タイプライターの学校に通い、歌舞伎座で立ち見をし、本を買い足し、上京10日目で所持金を使い果たしてしまったこともありました。

父の思い通りにはいかない賢治でしたが、必死に新しいことを吸収しようと奮闘していた様子が伺えます。父への手紙は報告が主であり、例えばこのような内容です。

「私は変りなく衛生にも折角注意して夜はいつも十時前に寝みますしお湯にも度々参りますしその他すべて仰せの様にして居りますからどうか御安心願ひます。(中略)

一、私は理財の能力が甚欠けて居りますから決して資本の運転はできません。お赦し願ひます。たゞの労働者としてなら何でも致します。」

(宮沢政次郎宛ての手紙 1921(大正10)年2月24日付け) ただの労働者としてなら何でもする、そう告げる賢治は、家業を継ぐ意思がないことをここでも強調しています。

救われた教師という仕事

農林学校を卒業後、25歳の時に父に無断で上京をした賢治は、東京で暮らす間に多くの童話を書いていました。

上京は1922(大正10)年1月のことで、その年の秋に妹・トシの病状悪化の知らせを受けて帰郷します。そして郷里で就職し、花巻農学校に教諭として4年間勤めました。数学、英語、化学、土壌や肥料、水田稲作実務の指導にあたっています。

「この四ヶ年はわたくしにとって実に愉快な明るいものでありました」

(『心象スケッチ 春と修羅 第二集』序文)と回想しているように、生活費の心配もなくなり、生徒たちと演劇を上演するなどして創造性豊かな時間を過ごし、ある種満たされた環境だったようです。

この教職を経て、地元の農業指導や砕石工場の技師などをしながら、賢治は創作を続けていきました。研鑽を積んだ地学や農学に関する科学的知識が、賢治の作品に独特な世界観をもたらしています。

教え子との交流

父との軋轢のあった賢治ほどではなくとも、肉親やごく身近な人とはお互い過干渉になってしまうことがあります。新しい挑戦をするとき、または理想を語るとき、かえって少し離れた距離にある知人の反応がちょうど良い、という経験をしたことのある方も多いのではないでしょうか。一定の距離感があるからこそ、安定した関係が結べることも。

賢治は、農学校の教師を辞めた後も、教え子との手紙の交流を続けていました。特に音楽の才を期待した沢里武治への手紙には、他の書簡に見られない、童話作品を彷彿とさせる世界観が垣間見えます。

「(前略)わたくしすっかり療って仕事してゐます。命を一つ拾ったやうな訳です。無理をなさらないやうにして下さい。もし三月来られるなら栗の木についたやどりぎを二三枝とってきてくれませんか。近くにあったら。」

(沢里武治宛ての手紙 1930(昭和5)年2月9日付け) 「やどりぎ」とは、古くから洋の東西問わず神聖な木として様々な物語のモチーフに使用されている実在する植物です。宿る木と書く文字通り、けやきの木や栗の木、桜などに寄生し、自らも光合成をしながら丸い姿に育ちます。冬でも緑の葉に包まれていることから、「困難に打ち勝つ」「忍耐」という花言葉を持っています。

このやどりぎを頼まれた沢里は実際にとってきたようです。以下は賢治からのお礼の手紙です。

「やどりぎありがたうございました。ほかへも頒けましたしうちでもいろいろに使ひました。あれがあったらうと思はれる春の山、仙人峠へ行く早瀬川の渓谷や赤羽根の上の緩やかな高原など、をいろいろ思ひうかべました。(後略)」

(同上 4月4日付け)

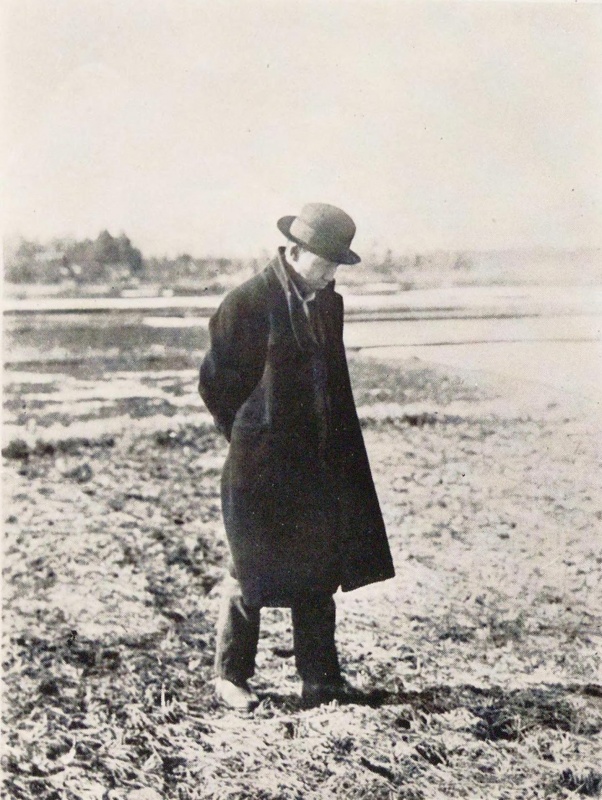

畑に佇む宮沢賢治。教え子への手紙に賢治はこの写真を添えた(出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」)

賢治は沢里に農学校付近の畑に佇む一枚の写真に「宮沢賢治」と署名入りで贈っています。ベートーベンの立ち姿に似せたその写真を賢治は気に入っていたようです。

自身のありたい姿、「こんな自分でいたい」「こんなふうに見てほしい」という理想像を作り出すには、自分のことを知られすぎていてはうまく創造できないことも。そこへいくと、ちょうどよい距離感の人間関係は「理想の自分」を見出すのに適した存在といえます。賢治と沢里のようなウィーク・タイズで結ばれた関係性とは、現代においてはSNSでのつながりに置き換えられるかもしれません。緩い社会的つながりだからこそ、理想の姿を投影する純化した自分でいられたのではないでしょうか。

創作の意義を伝える手紙

賢治研究の中でも特に論じられることの多い『春と修羅』は、賢治が「心象スケッチ」と称した一連の詩をまとめて、関根書店から自費出版した詩集でした。刊行は1924(大正13)年、賢治は27歳でした。

タイトルにもなっている詩「春と修羅」は、ちょうど今頃の4月が題材です。心地よい春の陽気であっても、ひとり修羅の道を歩むその痛みを噛み締めた内容となっていて、決別や覚悟を強く感じる作品です。

賢治が35歳になった頃、この詩集を手に賢治の元を訪れたのが母木光(詩人・童話作家の儀府成一)です。

母木はその日の取材を土台として、岩手日報の学芸欄に「病める修羅/宮沢賢治氏を訪ねて」という記事を書きました。タイトルに病めるとあるのは、この頃すでに賢治は臥せっていたからです。母木は病床にあった賢治の姿および語った内容について、まるで花弁のような謙虚さであると大変好意的に伝えています。その母木に対し賢治は以下の手紙を送りました。

「(前略)ご好意は充分どこでなりいたゞきますが、何分にも私はこの郷里では財ばつと云はれるもの、社会的被告のつながりにはいってゐるので、目立ったことがあるといつでも反感の方が多く、じつにいやなのです。じつにいやな目にたくさんあって来てゐるのです。財ばつに属してさっぱり財でないくらゐたまらないことは今日ありません。どうかもう私の名前などは土をかけて、きれいに風を吹かせて、せいせいした場処で、お互ひ考へたり書いたりしやうではありませんか。こんな世の中に心象スケッチなんといふものを、大衆めあてで決して書いてゐる次第でありません。全くさびしくてたまらず、美しいものがほしくてたまらず、ただ幾人かの完全な同感者から「あれはさうですね。」といふやうなことを、ぽつんと云はれる位がまづのぞみといふところです。(後略)」

(母木光宛ての手紙 1932(昭和7)年6月21日付け) 「社会的被告」と言わしめるほど、地域の人々から常時訴えられる思いでいた賢治。そしてこの『春と修羅』が、大衆へ向けたものではなく、さびしくてたまらず、美しいものがほしくてたまらずに創作したものであると告げています。賢治の作品に滴る孤独感は確かに自明ですが、このわかる人にさえわかればいい、という思考には、特定の人に理解されたいという煩悶が見え隠れするように思います。そんなさびしさを抱えた賢治が追い求めた「美しいもの」とはどんなものだったのでしょうか。

賢治にとっての美しいもの

賢治の生前に唯一出版された童話集『注文の多い料理店』。

今でこそ知らない人はいないほど有名な童話を冠した童話集は、光原社から1924(大正13)年に出たものですが、出版当時はまったく売れなかったといいます。しかしそんな俗世のことはどうでもよい気持ちになるほどの清い理想がこの童話集の序文に込められています。

「わたしたちは、氷砂糖をほしいくらゐもたないでも、きれいにすきとほつた風をたべ、桃いろのうつくしい朝の日光をのむことができます。

またわたくしは、はたけや森の中で、ひどいぼろぼろのきものが、いちばんすばらしいびらうどや羅紗や、宝石いりのきものに、かはつてゐるのをたびたび見ました。

わたくしは、さういふきれいなたべものやきものをすきです。」

(『注文の多い料理店』序文) 私たちは透き通った風を食べ、桃色の美しい朝の光を飲むことができる――まさに霞を食べて生きるが如くの美しい言葉たち。そういうものが好きだという賢治による意思表示です。この「透き通る」という表現は決して多くはないものの、他作品の要所に現れます。

例えば『春と修羅』の中で早世の妹・トシを悼んだ「永訣の朝」では、“すきとほるつめたい雫”という言葉があります。

「すきとほるつめたい雫にみちた

このつややかな松のえだから

わたくしのやさしいいもうとの

さいごのたべものをもらつていかう」

(「永訣の朝」) また、『春と修羅』の中の一編「宗教風の恋」でも、“すきとほつてきれいな気層”という言葉が使われています。

「なぜこんなにすきとほつてきれいな気層のなかから

燃えて暗いなやましいものをつかまへるか

信仰でしか得られないものを

なぜ人間の中でしつかり捕へやうとするか」

「さあなみだをふいてきちんとたて

もうそんな宗教風の恋をしてはいけない」

(「宗教風の恋」) ここに表されている恋の対象が実在するのか、実在の人物であれば誰であったのかについてはさまざまな見解がありますが、本人にしかわからないのが実際のところです。

一般的に、成就しなかった恋ほど人の中で美化されるものもありません。その点で考えると、究極に美しく時として一転し暗く悩ましいものになり得る恋の気層が“こんなにすきとほつて”いるのならば、賢治にとっての美しいものとは手に入れ難いもの、それゆえに「透き通る」と形容されるものであったのかもしれません。だからでしょうか、そのイノセントな印象は賢治の作品全編に満ちています。

賢治、最後の手紙

賢治の手紙の絶筆は、教え子への手紙と考えられています。

手紙を受け取った相手は、花巻農学校時代に絵画や音楽の指導も受けていた柳原昌悦でした。

「八月廿九日附お手紙ありがたく拝誦いたしました。

あなたはいよいよご元気なやうで実に何よりです。(中略)あなたがいろいろ想ひ出して書かれたやうなことは最早二度と出来さうもありませんがそれに代ることはきっとやる積りで毎日やっきとなって居ります。しかも心持ばかり焦ってつまづいてばかりゐるやうな訳です。私のかういふ惨めな失敗はたゞもう今日の時代一般の巨きな病、「慢」といふものの一支流に過って身を加へたことに原因します。僅かばかりの才能とか、器量とか、身分とか財産とかいふものが何かじぶんのからだについたものででもあるかと思ひ、じぶんの仕事を卑しみ、同輩を嘲けり、いまにどこからかじぶんを所謂社会の高みへ引き上げに来るものがあるやうに思ひ、空想をのみ生活して却って完全な現在の生活をば味ふこともせず、幾年かゞ空しく過ぎて漸くじぶんの築いてゐた蜃気楼の消えるのを見ては、たゞもう人を怒り世間を憤り従って師友を失ひ憂悶病を得るといったやうな順序です。あなたは賢いしかういふ過りはなさらないでせうが、しかし何といっても時代が時代ですから充分にご戒心下さい。風のなかを自由にあるけるとか、はっきりした声で何時間も話ができるとか、じぶんの兄弟のために何円かを手伝へるとかいふやうなことはできないものから見れば神の業にも均しいものです。(後略)」

(柳原昌悦宛ての手紙 1933(昭和8)年9月11日付け) この手紙の10日後、賢治は旅立ちます。空しく、怒り、憤り、失う、憂悶。最後の手紙にある言葉は、気象に例えるなら曇天時々雷雨。晴れ晴れしさはありません。しかしそれも自然なるもの。賢治は心の内をまっすぐに言葉に託して伝えています。

送った手紙のみならず、手紙の下書きまでも残されている宮沢賢治。

最後に、その中の一つをご紹介いたします。

「いまとなっては何がどうでも親どもに安心して貰ひたいばかり」

(宛先不明 年月日不詳) 在学中から進路に反発し、家業を弟に任せ、自身の理想を追い求めた賢治でしたが、真の意味では親の思いから背きたい訳ではなかったのでしょう。

いつ書いたものなのか、どなた宛かもわからないこの下書きが賢治の年表の中で浮遊するように、身近な人々に「安心してもらいたい」、そして自分も「安心したい」という思いが散りばめられた世界を、賢治は美しい本当の幸いを求めながらたゆたい、物語に昇華していたのかもしれません。

(つづく)

©2023 POSTORY

近藤さんより

「賢治の作品にも印象深く多用されている「青」色の植物と、人造宝石を生業にする考えを持つほど鉱石好きだったことにちなみ、ダイヤモンド模型の葉書を合わせて宮沢賢治の手紙の世界を表現しました」

<参照文献>

『【新】校本 宮沢賢治全集』(1996年 筑摩書房)

『新潮日本文学アルバム12 宮沢賢治』(1984年 新潮社)

山内修 編著『年表作家読本 宮沢賢治』(1989年 河出書房新社)

山内修『宮沢賢治研究ノート 受苦と祈り』(1991年 河出書房新社)

【POSTORY】

https://postory.jp/