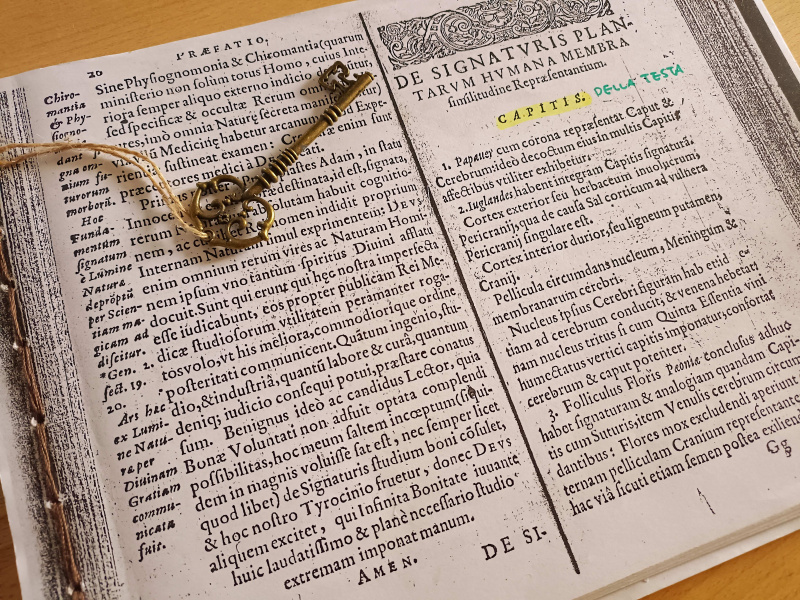

ロレッタが向こうの部屋から持ってきてくれたのは、とても古い本をコピーしたらしき紙の束を2冊、本のように仕立てたものだった。明らかに古い本のコピーと思える1冊のほうには、紐で繋いだ小さな古ぼけた鍵が付いている。どうやら1冊まるごとなのではなく、本の一部をコピーしたのだということが分かる。ラテン語でDE SIHGNATURIS PLANTARUM HUMANA MEMBRAとある。現代風に言うと“植物のシグニチャーが示す人間の体の部位との関係性”の章といったところか。

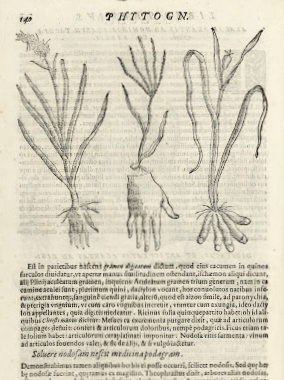

人と植物の形態の類似性を通して医学を見つめた時代。ジョバンニ·バッティスタ·デッラ·ポルタの本より

ロレッタは言った。

「これがユキコに理解できるかどうかは別として、あの雪の冬に、わたしはじっくりとこの文章に向かい合ったんだよ。これは1610年に印刷されたもので、ボローニャのアルキジンナージオ図書館に所蔵されている本さ。ずいぶん昔にこの図書館に行ってこの章をコピーさせてもらってきたんだ。この章はフランス語訳は出ているけれど、イタリア語訳はされたことがないから、自分で読み解いてみたかった。著者のオズワルド・クローリウスは、著名な錬金術師で医師でもあったパラケルススの弟子のような存在だった人物で、彼自身も錬金術師だったんだ。バジリカ・キミカ(Basilica chymica)という著書のなかで、この植物のシグニチャーについての論述を1つの章に当てたんだよ。1冊目は、オリジナルの古書をボローニャの図書館でコピーしてきたもの、そしてもう1冊のこれが、私がひと冬かけて訳したイタリア語版さ」

そう言ってロレッタは2つの紙束を見せてくれた。訳文のほうと分かる束の文字は、パソコンでなくどうやらタイプライターのようなもので打ったらしく、見たことのない書体で書かれていた。パラパラとページをめくると時々文章を手書きで修正しているところもある。きっとロレッタが何度も読み直す中で、引っかかる表現や補正したい部分を書きなおしたのだろう。冬の夜長にタイプライターを打っているロレッタを想像して、心がぽっと温まる感じがした。

本は、著者による長いプロローグの後、体の各部位が、どの植物と関連性があるかが書かれている。初めに頭、それから髪、耳、目、鼻、歯茎、歯、喉について記載されており、そのあと肝臓、心臓、肺、乳房……と続いていく。後半は病名とその病に対応する薬草が綴られている。

ヒナゲシの花。頭や脳を思い起こさせるだろうか

例えば、頭を説明するページには、ヒナゲシ(Papaver rhoeas)の花冠は頭と脳とのシグニチャーを表しており、その煎じ薬は頭部に関わる病に効能があると書いてある。

耳のところでは、カンアオイ属(Asarum europaeum)の葉は耳に似ており、花をジャムのようなものにして食べると、聴覚は良くなり記憶力もよくなるとある。

ぱっと見ると植物と人間のある部分の形態に類似性があるので、その部分に効用を表す、ということのように取れるが、どうやらそんなに単純なことでもないように思えた。ロレッタのことだから、ただ面白いと思ってこの文章を選んだのではなくて、何かしらの思い入れがあったからだろう。オリジナルの古書をコピーしたほうについている鍵も、なにか意味があるのかもしれない。400年以上も前の植物と人間の関係性を記した貴重な文献を前にして、私は神妙な気持ちになった。

一度に根掘り葉掘り聞くとロレッタは疲れてしまうので、どうすればこの訳文をゆっくり読めるか考えた。ここに何時間も居座って読むわけにはいかない。少しドキドキしたがこう聞いてみた。

「……もしロレッタがいやじゃなければ、この訳文をコピーさせてもらっていいかしら? じっくり家で読んでみたいなあ」

出来るだけしつこくならないよう、でも同時に「ノーとは言わないで」感を漂わせつつも、さっぱりを心がけて言ってみた。さっぱりとは言いながら、漫画でいうと緊張で汗が散っている、あの図に自分が当てはまる。

ロレッタと植物の語らい

束の間黙っていたロレッタはこう言った。

「これはね、あくまで私が自分の理解のために訳した文章で、誰かに貸したり読ませたりするためではないから、学者の文章のように明解でないところもあるよ。あたしゃラテン語の専門家でもなんでもないからね。だから不特定多数の人の目に触れるのは嬉しくないね。でも、コピーして他の人にばらまいたりするのでなければ……」

ん? それって駄目じゃないってことだよね、いいってことだよね? と自分の頭の中で反芻しながら、本当かしらんと思い、もう一度ロレッタの目を見て、大丈夫だという確認をした。そのあと何度もグラッツェ(ありがとう)をくりかえし、自分の鞄にその2つの紙束を大切にしまった。

あっ、そういえば、と思い聞いた。「この、オリジナルのコピーのほうについている鍵はなに?」と。これは、人間と植物との関わりを探るうえで鍵となった本に、シンボルとして付けたものだと教えてくれた。色々な気づきがあったということなのだろう。わたしもコピーさせてもらったら、同じように鍵を付けてみたい。そう思った。

ロレッタのところに通うようになり、薬草の名前や効用、摘み方や加工法を知るだけでなく、歴史のなかでの薬草の立ち位置のようなものに触れる機会が増え、先人が植物に向けていたまなざしが私のなかにも少しずつ浮かび上がってきた。太古の時代から植物と人との間にシンパシー(共感)は存在すると学術的に考えられ、また信仰され、その学説の確立は各時代の宗教的背景とともに歩んできた。こういった知識を、学校の机ではなくフィールドワークやロレッタの本たちから吸収できるということは、気心が知れた村の長(おさ)が話してくれるようにするりと気持ちに入ってきて、頭と心が剥離しない。ゆっくりだけれど腑に落ちて染み入ってくれる。

この訳文のコピーを、わたしも仕事が緩やかになる冬にじっくり読んでみようと思った。400年前に思いを馳せて、時間軸をチューニング(同調)してみよう。

今はまだ夏の真っ盛りだというのに、私は窓の外の雪を眺めながらページをめくる自分の姿を想像していた。(つづく)

コピーさせてもらった本に、鍵をつけた

(写真提供:林由紀子)

【ラファエロの丘から】

http://www.collinediraffaello.it/