第7回 受け継がれる民衆文化――物をして語らしめよ

人間以上に情報が行き交う社会の中で、どんとあふれかえった新しい物たちに取り巻かれながらも、おそらくきっと、何にも代え難い日常の代物は無くならないだろう――人間がいる限り。今回お話しするのは、私たちが愛着を持ち、慣れ親しんだ有形の道具、「民具」について。物が語る、人との間に紡がれたヒストリーの軌跡を訪れよう。

民博の原点となった商工会議所の看板

ミストラルの構想によれば、プロヴァンス芸術・歴史・文学・民俗誌に特化した博物館・図書館において、その主たる担い手と目されたのは農民と農村労働者であった。いまだ都市文明に蚕食されていない純粋なプロヴァンス精神に生きる彼らの世界にこそ、固有の伝統文化が息づいていると考えたからだ。農具の中には18世紀以前の古い様式を伝える物もあり、その歴史や痕跡をたどることが可能であった。実際、アルル民俗博物館に並ぶ展示品は、当時の素朴な民衆社会にごく普通に定着し、浸透していた文化の一形態である。ミストラルの目標は、「民俗博物館」という名の「文字が読めない人にも理解されるプロヴァンス叙事詩」を創作することだった。そこで、要となったのが「民具」なのだ。収集された民具が初めてお披露目されたのは1899年。プロヴァンスの人々による募金活動で借用が叶ったアルル商工会議所の2階にて一般公開された。

ところで、「民具」とは何だろうか。

皆さんも、使い古された、何の変哲もない生活道具の中に、いわゆる「お気に入り」の物があるのではないだろうか。それは、お金には換算し難い何かであろう。心地が良く、常に身近にあり、使いこなされ、さらに使えば使うほどに馴染んでいくような「控えめな相棒」であり、それこそが民具本来の姿なのだ。

くつろぐ日常空間の中に溶け込む民具は、人間が暮らす土地から生まれ、土や草花、木々から成り、人間の手で作られている。民具とは、最初から自然の中に存在し、日常の暮らしの風景の一部を構成し、そこに人間の手によって温もりが吹き込まれ、地域の人々の暮らし方と感性を象(かたど)って生まれた物だ。民具はなるほど道具であるが、道具に収まりきることはない。

さて、「アルルのヴィーナス像」に迎えられ、私が館内で最初に足を運んだのは、小さな美術館さながらのアルルの地で発見された古代ギリシア・ローマの彫刻たちが立ち並ぶ一室だ。ヴィーナスの目線の先にある「プロメテウスの石棺」は重厚な存在感を放っていた。パリのルーヴル美術館の古代ギリシア・エトルリア・ローマ部門から5年という期限付きで2022年に戻ってきたのだ。アルルの空気の中で石棺を拝みたい人は2027年までにぜひ足を運んでほしい。

プロメテウスの石棺。左側にプロメテウスの姿を見ることができる

16世紀に発掘された大理石の石棺には、巨人プロメテウスの厳しい表情が見事に保存されている。プロメテウスによる人類創造の伝説に始まり、生と死、そして復活にいたるまでの壮大な生命の循環が刻印されている。プロヴァンス精神のもう一つの真髄であるキリスト教以前の文明に触れることができる。

この部屋を抜けると、19世紀プロヴァンス文学の復興者であるフェリーブルたちが、陳列された写真や書籍、新聞などを通じて私を出迎えてくれる。現代のオック語諸方言に関する音声ガイドで、まずは彼らが大事にしていた「ことば」の豊かさ、地中海に共通のラテンの音声に聞き入ることにしよう。ここから歩を進めると、いよいよ19世紀プロヴァンスの民俗生活へと引き込まれてゆく。

館内所蔵のコレクションは現在、約3万5000点にも上る。ミストラルは、この博物館を高等教育と大衆教育の愛郷的な公共事業と位置付け、伝承の場として構想した。展示方法の大枠は今日も引き継がれており、レプリカでの再現、ジオラマ、マルチメディアコンテンツ、ドキュメンタリー映像、音響、写真など技巧を凝らした方法で見る目を楽しませる構成だ。プロヴァンスを多角的に体験ができるようになっている。

らせん状の装飾が施された洋服箪笥

洋服箪笥(大型ワードロープ)にあるらせん状の装飾は、特に18世紀に流行し、「クタール様式」(エスカルゴのプロヴァンス語)あるいはプロヴァンス家具の発祥地にちなんで「フルク様式」と呼ばれる。洋服箪笥は結婚式の際に花嫁の両親が持参金の一部として持たせたもので、花婿の両親はその金具類を贈るのが習わしだった。箪笥の中にはおそらく、大切な行事の際に用いる礼服やバッグ、帽子、子ども服など様々な衣類が思い出とともに詰め込まれていたに違いない。こうした箪笥は、ときに高値で売りに出されることもある。はたして新たな思い出が詰め込まれる日は来るのだろうか――。

「エコ・ミュージアム」ということばがある。ジョルジュ・アンリ・リヴィエールが1960年代に提唱した構想で、建物の中に展示する従来型の博物館とは異なり、町全体を一つの博物館とみなし、地域の人々による環境保全を目指した運動である。『ミレイユ』に登場するヴァンサンは籠造り職人である。博物館でもプロヴァンスで籠細工の最も重要な中心地であったヴァラブレグ村を中心に、展示に力を入れている。籠作り工房のコーナーでも黒幕、舞台照明、物のシルエットを強調したリヴィエールの展示手法が反映されている。

リヴィエールの展示手法を取り入れて藁葺き屋根に映された農村地の生活様式

ミストラルは言う。籠の作り方という技法よりも重要なのは、それがなぜ社会にとって必要とされたかだ、と。オリーブや柳の枝、近年では籐の枝を使って地物野菜や果物の種類に即して形状が作られる。塩田で知られるアルル地方南部に隣接するカマルグ地方では、沿岸地や砂浜近くも含む海岸沿いで、あるいはローヌ川やカマルグ湿原で、数多くの漁法を生み出した。川に仕掛ける罠や流し網は、同じ柳の枝で作られた。環境や地形に併せて恵みを最大限に引き出す知恵が刻まれている。

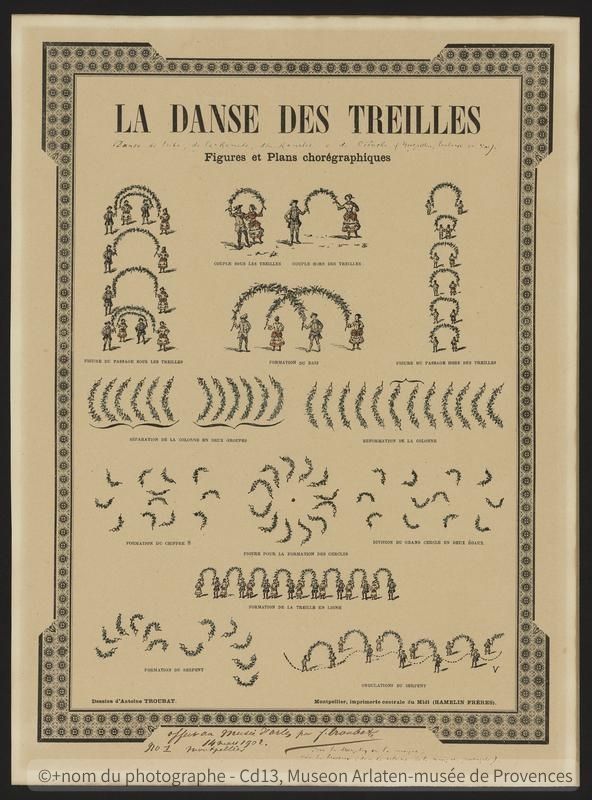

トライユ民俗舞踊のイラスト

続いて、館内の奥へとさらに歩を進めよう。味わい深い民衆文化の世界が広がってゆく。渡り廊下を通って次の展示室で目を引くのは、トライユ(ブドウのつるなどを指す)の民俗舞踊だ。古くは16世紀から現代まで、ベジエから低地ラングドック、そしてプロヴァンス一帯におけるワイン生産地で行われてきた慣習だ。ブドウの収穫期に催されるワイン祭を起源とし、ベジエでは町の守護聖人である聖アフロディテの祝祭や、中世の愛徳の祭りであるカリタス祭などの場や、農事暦におけるさまざまな行事に際して踊られてきた。踊りは町を訪れた君主や大統領の前でも披露された。

草木あるいはブドウのつる、ときに白やピンクのリボンで飾られた半円形のフープを持ち、ラングドックのオーボエやプロヴァンスのタンブリネールの半奏つきで輪になって踊る姿は、弾ける楽しさと自然な華やかさがある。19世紀の民衆は、フェリーブルのルイ・ルミューとジュニオール・サンの作詞の歌に合わせて踊った。ルネサンス時代以来ベジエの農民団体、あるいはラングドック地方の多様なコミューンの組合によって受け継がれてきた伝統的な大衆文化の一つだ。

踊りの振り付けや手順については、オック語詩人トゥルバが詳細に書き残している。手書きの微笑ましいイラスト付き挿絵は、現在の舞踊のあり方と全く変わらない。そこには、確かに、地域文化への愛おしさがあふれている。(つづく)

(写真提供:安達未菜)

*安達先生のインタビュー記事

「プロヴァンスの言葉が伝える幸せのかたち」は

こちら⇒