偉大な叙事詩人が生まれた。ホメロスを彷彿とさせる真実の詩人。

奇跡というべきであろう。この奇跡が今まさにわが手中に収められているのだ。

1859年、ロマン主義文学の大御所である詩人ラマルティーヌ(1790-1869)が『ミレイユ』を絶賛した言葉である。「真実の詩人」はこの時まだ29歳。ミストラルは一夜にしてパリの文壇の寵児に躍り出たのであった。

晩年期のミストラル/中央(アルル民族博物館)

その約10年前の1848年夏、自由を希求する二月革命の挫折に落胆した青年ミストラルは、種蒔き、養蚕、刈入れ、麦打ち、葡萄摘みといったプロヴァンスの農民の素朴な田園生活を主題とする試作を構想していた。将来詩人としての人生を歩むことをすでに決心してはいたものの、大農場を経営する裕福な父の承諾を得られず、まずはエクサン・プロヴァンスの大学を卒業し、司法試験に合格することが条件とされた。1851年の夏、見事に試験を通過したミストラルは、生まれ故郷のマイヤンヌに帰ると、詩作活動に専念、3年後には一応の完成を見た。しかし、文化・言語復興団体「フェリブリージュ」の創設(1854年)、プロヴァンス語の統一的な綴字表記のための再三の書き改めと推敲、さらには全12歌、6323行から成る長大な叙事詩のフランス語版作成に多大な労力と時間を費やし、最終的に完成したのは1858年の夏のことであった。満を持してアヴィニョンの書店から『ミレイユ』を出版したのは、翌1859年の2月である。

3月、処女作を携えてパリに向かったミストラルは、ラマルティーヌのプロヴァンス出身の秘書の仲介で、二月革命時には臨時首相も務めたことのある大詩人に手ずから作品を献呈した。冒頭に引用した賛辞は、ラマルティーヌがこの時に発した言葉である。その後もパリ文壇の有力者や、『風車小屋だより』『月曜物語』で知られる作家アルフォンス・ドーデ(1840-1897)らの絶賛を受け、新聞・雑誌で広く喧伝された。特にラマルティーヌによる賛辞は、4月30日にその『文学講和』第40話に掲載されたおかげで評判となり、初版は瞬く間に完売した。第2版以降は巻頭にはその賛辞が転載された。

『ミレイユ』のストーリーは、

第1回で述べたように純然たる悲恋物語である。しかし、パリの文壇が注目したのは、プロヴァンスの風景や伝承、素朴な農民生活を美麗なプロヴァンス語を用いて活写した作品の斬新さにあった。皮肉なことだが、『ミレイユ』は地元プロヴァンスよりもむしろパリで高く評価されたのである。

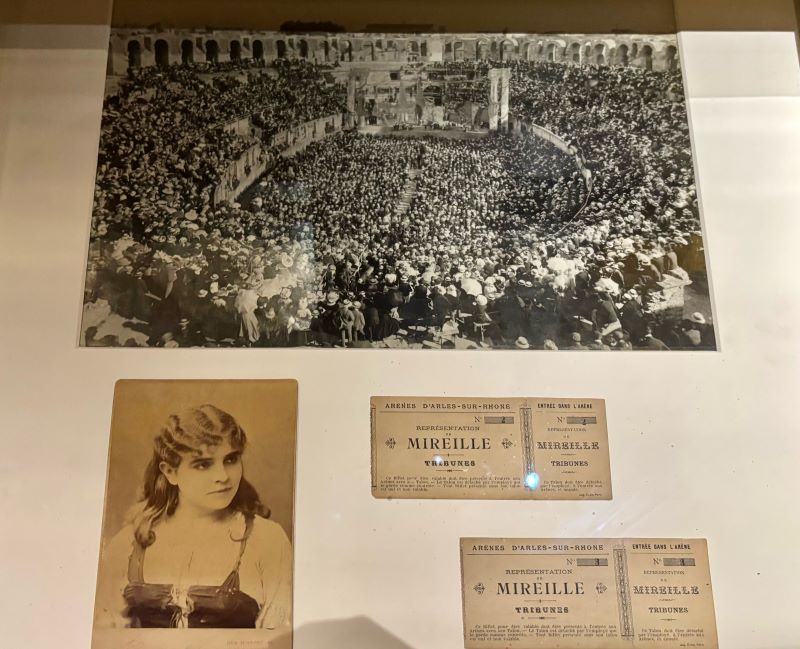

アルル円形闘技場で『ミレイユ』演劇公演の様子とチケット

(アルル民族博物館)

ミストラルのサクセスストーリーはまだ続く。

1863年、作曲家シャルル・グノー(1818-1893)が『ミレイユ』をオペラ化したのである。翌年3月にパリのリリック座にて初演されると、たちまちに評判となった。「ミレイユを終えたばかりの私たちは、精神は彫琢された音楽で満たされ、耳はグノーの作品に満ちあふれた繊細なアラベスクに浸っていた」「なんとも表現し難いが人々を夢中にさせる田園調詩の雰囲気の余情を、シンプルな歩調の行進の後に残してゆく……」と。

グノー作曲『ミレイユ』は、『ファウスト』に次ぐ大成功を収めた。これにより、詩人のみならず、作曲家も名声を博したのである。「聴衆の音楽教育に尽力し、聴衆の趣味を理想に高め啓蒙しようとする作家」であり、「今や、ミレイユをはじめとする様々な作品で、グノー氏は自身が色彩の巨匠となったことを人々に広く知らしめた」。同年、ホメロスとあだ名されたミストラルにレジオン・ド・ヌール5等勲章が授与され、その後の栄光の花道を飾る最初の門出となった。

そなたはあらゆる才覚(メーティス)を胸に叩き込んで、

賞品が手を摺り抜けてゆかぬようにするのだぞ。 ホメロスの『イリアス』で描かれた、ピュロスの老王ネストルが戦車競技に挑む愛児アンティロコスに与えた助言である。

さて、20代半ばの私はといえば……。学び尽くし難い知識を思う存分吸収し、研究者の道へ一歩踏み出したつもりでいたが、研究テーマに関する史料の収集と分析に悪戦苦闘の真っ最中であった。研究の確たる行方も見いだせぬまま暗中模索する大学院時代は、まさしく修業の日々であった。

あれこれ論文を読んでいると、北フランス(パリ)と南フランスという二極構造だけでなく、南フランス内部でも様々な言語話者が共存していることが分かってきた。同じオック語圏のプロヴァンスとその西に隣接するラングドックでも、使用言語は同一ではない。フランスについて素朴に抱いていた揺るぎない国家のイメージとは裏腹に、そこではまるで小国が集まって一塊の大国家を形成しているかのようである。

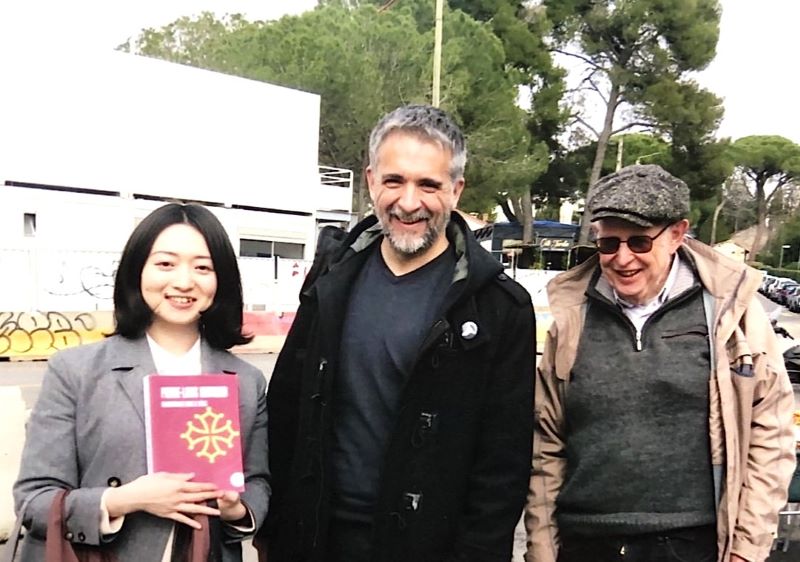

マルテル先生(右)とレスプ先生(中央)と筆者。モンペリエ大学付近にて撮影

ゲーテの『ヴィルヘルム・マイスター』ではないが、「修業時代」の次は「遍歴時代」である。博士課程に進学後、今から思うといささか無謀であったが、思い切ってこの分野の権威であるモンペリエ大学名誉教授フィリップ・マルテル先生、それに門弟の准教授ヤン・レスプ先生を訪れてみることにした。2018年のことである。研究室に案内していただき、著書を献本いただき、その後も大学近くのカフェテラスなどで快く(そして辛抱強く)、私の質問にお応えいただいた。

まず驚いたのは、先生方がオック語で会話をしていたことだった。当然のことのようにオック語で会話する様子に、これまではもっぱら文献で接していた19世紀の歴史が決して過ぎ去った時代のものではなく、現在の事象として認識させられたのである。レスプ先生が自身の言語を「パトワ」(Patois)だと語ったことも驚きであった。パトワとは、フランス革命以降は少数言語と方言を指す蔑称であったからである(「俚言」「田舎言葉」の意)。これは今日のフランスでも議論を呼ぶところではあるが、先生は、それをあえて肯定することで、歴史的に虐げられた言語であることを訴えたかったのであろう。モザイク上の言語問題に直に触れた貴重なひとときであった。

ミストラルの生家にも訪れたが、現地のマイヤンヌ人は初めて見るぽっと出の日本人に、何とも訝しい表情を浮かべていたのが今でも想い出される。もっとも、ミストラル博物館のミランダさんと親交ができたことは励みになり、研究を大きく進展させることができるようになった。さらに、ミランダさんは博物館所蔵の未刊行の書簡群を調査することについて快く承諾してくださったのみならず、マイヤンヌの副市長ユージェニーさんに、まだ未熟な私を紹介していただいた。こうして、本格的な史料調査を開始することができる環境がようやく整ったかに思われたのだが……。

予期せぬ障壁が立ちはだかることとなった。コロナ禍である――。(つづく)

(写真提供:安達未菜)

*安達先生のインタビュー記事

「プロヴァンスの言葉が伝える幸せのかたち」は

こちら⇒