杖を手に、ゆっくりと弱々しい足取りで、不安げな住民が街に姿を現す。そこでは細心の注意を払って、父、友、母、妻、愛する子どもたちを探している。不安に駆られて、涙するのも当然だ! 広大な地を歩き回ってみても虚しいだけ、愛する人に巡り会うのはなんと稀有なことか!

1720年、「マルセイユの大ペスト」といわれるエピデミック(特定の疾病の地域的流行)の悲惨な状況からの解放を綴った同地の教師・詩人のデグランが著した『1720年の記憶』の一節である。ペスト収束を機に、それまで家に籠っていた人々が臆しながらも外へ出向いた時の様子だ。嵐が過ぎ去って仲間と再会できることの喜びは、今も昔も変わらない。

地中海に面した港湾都市マルセイユは、人の往来と交易が盛んである分、常に感染症のリスクと隣り合わせであった。「黒死病」と呼ばれた1348年のペスト禍、黒海方面で罹患した船乗りを乗せたジェノヴァの商船が最初に上陸したのも、この港町であった。後にフィレンツェをも地獄絵図にした悪疫。瘴気は町を飲み込み、肉体ばかりか魂をも腐らせ、むごくもあの人類特有の愛と、特別な信頼を生む愛をもむしばんでいく。ちなみに、今日のパスポートは、ヴェネツィア商人が交易相手に対して、安全地帯から来たことを証明する文書を求めたことに由来する。

感染症は過去のものではない。コロナ禍の始まった2020年春以降1年間にわたり大学での授業はすべてオンラインになり、私自身も研究にかなりの支障を来してしまった。日本各地、学内はひっそりと静まりかえっていた。予定していたモンペリエ大学にも行くことができなくなり、私の博士論文共同指導の計画も途絶えてしまった。

それでも、指導教授や大学院授業外でもご教示いただいた先生方にお力添えいただいて研究内容をブラッシュアップすることができ、また、多くの先生方に激励とご助言をいただいて研究計画に沿って進めることができた。また、モンペリエ大学でマルテル先生とレスプ先生にご教示いただいたことを胸に留め、それまでに入手した資料の内容を熟考して原稿執筆に励み、2021年春には何とか学位取得までこぎ着けることが叶った。多くの恩師に恵まれたことは、私にとって本当にありがたいことであった。

その後、フランスでの調査を再開できたのは、非常勤講師2年目を終えた2023年春、4年ぶりのことだった。

最初に赴いたのは、ミストラルの故郷マイヤンヌにあるミストラル博物館。彼は人生のほとんどをここで過ごした。特に晩年期になると、旅からの帰郷時には決まって村人によるファンファーレ。市議会の議員からカフェの店主に至るまで素朴にして心の込もったスピーチが行われた。

ミストラル博物館で実演された当時の生活の様子

左はマイヤンヌ市長(ミストラル博物館)

この博物館の建物では、かつてミストラルと妻が二人で暮らしていた。夫婦の寝室や書斎、リビングなどがそのままの姿で残されており、伝統的な家具調度品、食器類、農具など当時のプロヴァンスの日常生活の雰囲気を生き生きと伝えている。2025年3月には博物館の横に新館が併設された。プロヴァンス文学と言語をテーマに、フェリブリージュ(地域主義運動)とミストラルの活動について、色鮮やかなパネルや動画、書簡などが展示されており、研究者にとっては垂涎の的である。

ミストラル博物館の敷地の隣には、マイヤンヌ市の観光案内所が立つ。ミストラル第二の生家である。実はミストラルの母アデライドは父フランソワの後妻で、年齢差は32歳も開いていた。父が逝った後、ミストラルが生まれ育った家(通称「奉公屋敷」)は前妻の息子に譲渡され、ミストラルと実母は、通称「蜥蜴(とかげ)の家」に移り住んだ。生家を追われたミストラルであったが、この家を第二の生家として母と暮らす日々を大事にしていたようである。

「蜥蜴の家」と呼ばれるミストラルの第二の生家。現在はマイヤンヌ市の観光案内所として利用されている

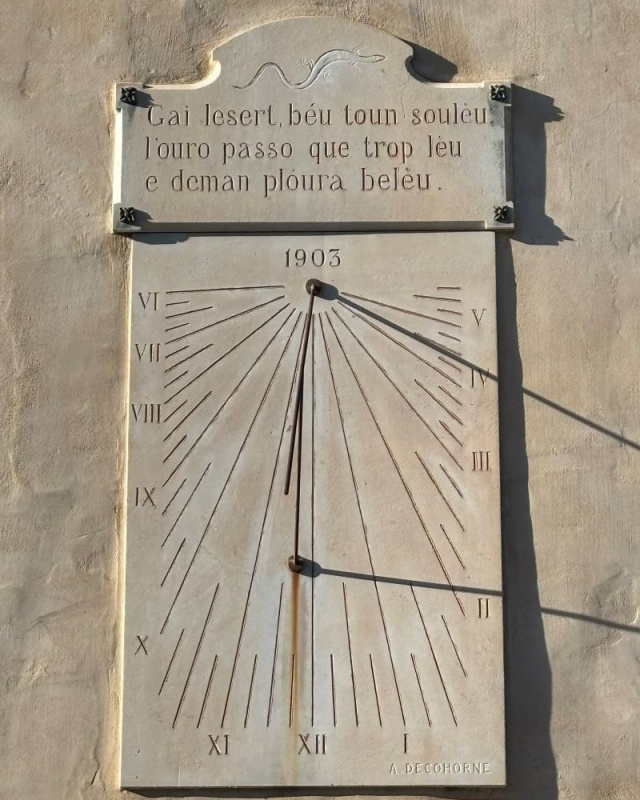

蜥蜴をモチーフにした格言が刻まれた壁の石板。「今、そのときを楽しめ」という意味を伝える

今日ではプロヴァンスやマイヤンヌに関する書籍や地図が保管されており、屋根裏部屋には貴重な資料多数が管理されている。同年代くらいのここで働く若者は、私の緊張を和らげようとしたのか、「時々物音や足音がするんだ! ミストラルの母親の亡霊が出るぞ!」と私を脅かしたが、私は未だお目にかかれずにいる。もし彼女が姿を現したなら、お礼を言わねばなるまいし、ぜひともワインとパンを手にして当時のプロヴァンスとミストラルについての話を請いたいものである。もっとも、地縛霊ならご遠慮申し上げるが。

博物館に勤務するミランダ氏は、「会いたかったわ!」と言って、満面の笑みで迎え入れてくれた。プロヴァンスの伝統菓子を用意してくれ、パネルで文化行事について説明をしてくれた。マイヤンヌの副市長ユージェニー氏は市の文化担当で、伝統楽器ガルーベとタンブーランの演奏に合わせて歌うプロヴァンス音楽について話してくれた。ユージェニー氏は、まだ研究者としては未熟な私にフェリブリージュの幹部を紹介し、ミストラル生誕祭や祥月命日に行われる祭典にも参加する機会を提供してくれた。

もっとも、良いことばかりではない。フェリブリージュ運動の拠点アヴィニョンにある民俗博物館付属文書館を訪れたものの、資料への道は程遠かった。詳細な目録は公開しておらず、管理しているのは司書一人のみ、彼女の休暇中は利用不可である。資料の閲覧にはフェリブリージュの現会長(カプリエ)の許可を取り付ける必要がある。「見せない!」と言われれば、「見たい!」というのが人情であろう。

3度目の訪問でようやく承諾を得て施設に入ると、重厚な雰囲気の一室に案内された。貴重な文書や新聞、手書きの地図やメモ紙まで収蔵されているが、閲覧は司書の立ち合いのもとでのみ許される。すべての資料が研究に直結するわけではない。しかし、私の心をくすぐらないわけではなかった。丁寧な手書きによるカタルーニャからプロヴァンス一帯の地図や、各会員のモットーが記された直筆の寄せ書きは、彼らの生き生きとした思いに触れた気がして胸が熱くなったし、同会員に関する記事は何でも当人に送り合っていたようで、手紙と共に添えられた新聞の切り抜きににじむ仲間同士の友情には、こちらまで心が安らいだ。

こうした内部資料にも触れることができたのは、ひとえにミランダ氏とユージェニー氏のおかげである。

お世話になったマイヤンヌの仲間たち。右から3人目、筆者の隣がユージェニー氏

コロナ禍が収束し、4年ぶりのプロヴァンスの人々との初会と再会は、私にとってそれまでの辛さを帳消しにするほど本当に幸せな出来事であった。心に染み入る温かい歓迎が、私の不安な気持ちを解消してくれ、そのまなざしと笑顔は、まさにプロヴァンスの太陽そのものであった。

災厄(pestis)も人との巡り合いも、きっかけは自分の力ではどうにもならない。その意味では神の采配に身を委ねるかのごとし。人生は辛いことばかりではないと信じたい。その希望を恩師やプロヴァンスの人々が示してくれた。これからも死に物狂いで、敬慕する恩師たちの背中を追い続けたい。(つづく)

(写真提供:安達未菜)

*安達先生のインタビュー記事

「プロヴァンスの言葉が伝える幸せのかたち」は

こちら⇒