第4回(下) 書簡から読み解くミストラルの素顔――こころ

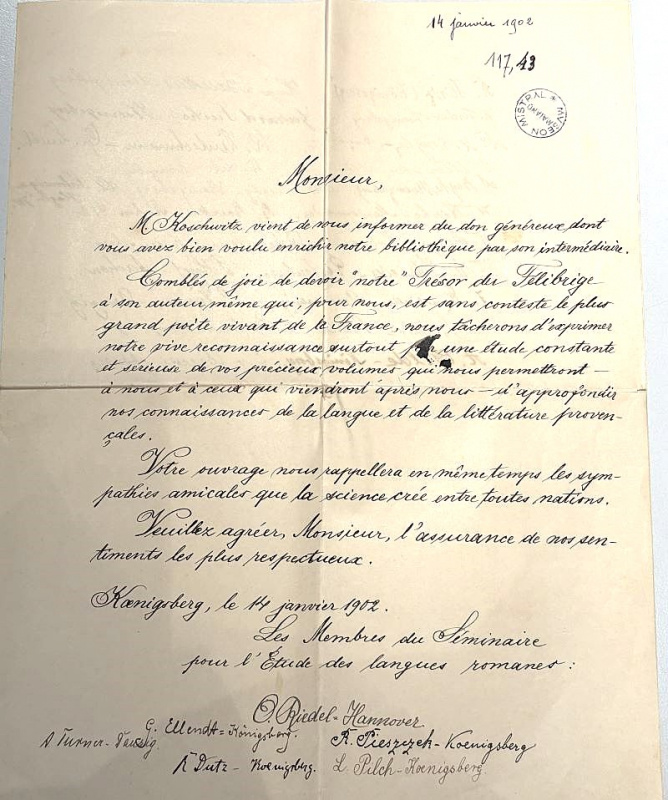

フランスで疑いようもなく最も偉大な詩人である著者ご本人から、我らの『フェリブリージュ宝典』を頂くことは、私たちにとってこの上ない喜びであります。プロヴァンス語とプロヴァンス文学に関する知識を今後深めることを可能にしたことについて、私たちは格別の謝意を表するものであります。

あなたの著作は同時に、学問があらゆる国家の間に友好を生み出すものであることを、私たちに想い起こさせてくれるでしょう。

1:美しく丁寧に書かれている書簡

ミストラルは1902年、東プロイセンのケーニヒスベルク大学教授、中世ロマンス語学者のエドゥアルド・コシュヴィッツ(1851-1904)に対して『フェリブリージュ宝典』(全2巻、1878/1886)を献本した。同書は、プロヴァンス語=フランス語の辞書にしてプロヴァンスの百科事典とも言うべき内容で、南仏語・文学研究に必須の書である。冒頭に引用したのは、ロマンス語学科のメンバー5名からミストラル宛ての礼状の一節である。19世紀のロマンス語研究は、民謡などの民俗文化に関する研究を推進したが、その中でもプロヴァンスの言語と文学は特に注目されており、ドイツでも広く知られていた。とても丁寧な手書きの文面とメンバーの直筆のサインからは、プロヴァンス語とその復興者ミストラルに対する畏敬の念が伝わってくる(書簡1)。

「蜥蜴の家」(現観光案内施設)内の屋根裏にある資料保管・閲覧・作業スペース

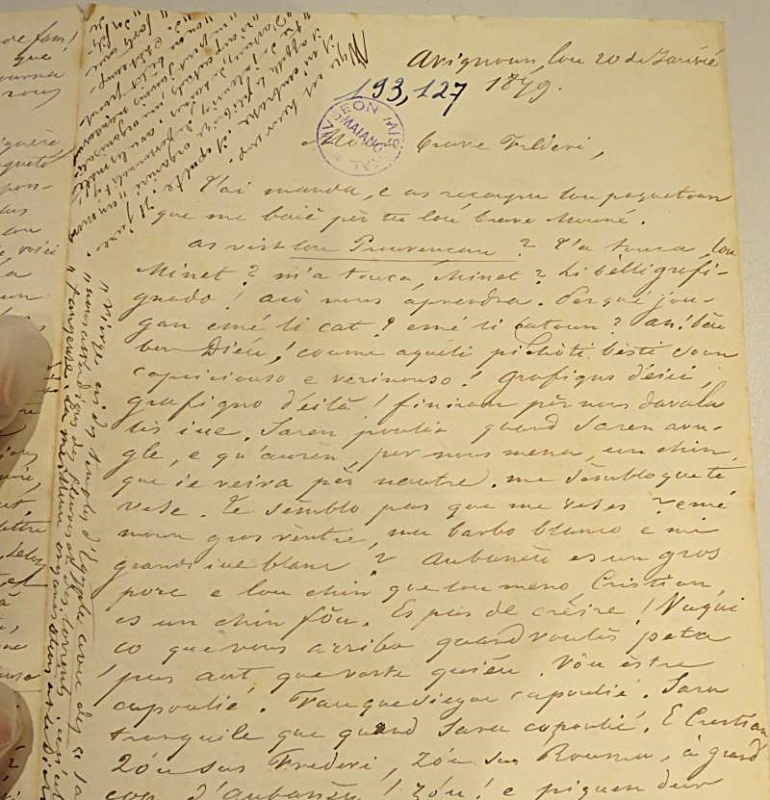

ミストラルの書簡を読むと、同郷出身の友人・知人たちとのやりとりでは、プロヴァンス語を用いている。もっとも、これを正確に理解するのは私にとっては至難の業である。各種のプロヴァンス語の辞典や文法書の助けを借りつつの格闘の日々である。ミストラルの恋愛に関わる書簡を紹介した

第4回(上)に引き続き、今回は私がこれまで見てきた書簡にまつわるエピソード をいくつか紹介する。どの書簡もそれぞれひと癖あるし、経年変化により紙が劣化したり、しみが浮き上がっている。しかし、それを手にして解読するのは、私にとって個性豊かな詩人たちの「こころ」のぬくもりが伝わってくる貴重なひとときなのだ。

まずは書き言葉としてのプロヴァンス語について触れておく。中世のフランス語は、北フランスのオイル語と南フランスのオック語に大別される。この名称は、現代標準フランス語の oui(「はい」の意)に相当する語が、中世においてはそれぞれoïlないしocであったことに由来する。プロヴァンス語はオック語に属するさまざまな方言の一つである。

中世における書き言葉は、ほんの一握りの聖職者のみが操ることのできる教養語としてのラテン語であった。ところが、プロヴァンス語は、俗語であるにもかかわらず、11世紀初頭以降ラテン語と並ぶ書き言葉として広く用いられていた。特に12、13世紀に貴婦人と神への奉仕、忠節を俗語で高らかに歌い上げた「トルバドゥール」と呼ばれる南仏の吟遊詩人は、キリスト教的宮廷騎士道文化の担い手として活躍し、オック語による独自の詩文と文化圏を確立することに大いに貢献した。

しかし、16世紀になるとパリの王権は、公文書で使用される公用語を「北」のオイル語、すなわちフランス語に限定したため、プロヴァンス語を含むオック語は急速に衰退することになった。ミストラルは幼少期をも回顧して、「民衆の日常語(=プロヴァンス語)は、ふざけた内容とか卑猥なテーマを扱う時以外は物の用をなさないという、誤った考えが当時広く行き渡っていた」「それはただ、作品の滑稽味を効果的にするためにすぎない」と述べている。地域言語に対する偏見や蔑視は深刻であった。さらに、当時はプロヴァンス語の綴字には統一化された標準的表記はもはや存在しなくなっていた。その表記に際しては、フランス語の綴字法をそのまま機械的に転用することが常態化していたのである。

ミストラルを中心に1854年に創建された「フェリブリージュ」は、こうしたプロヴァンス地方の文化や言語を復興することを目指す団体であった。団体が定めた綴字法は、今日では「ミストラル式綴り」と呼ばれている。もっとも、プロヴァンス語とパリの標準フランス語との隔たりはかなり大きい。研究者によれば、プロヴァンス語はむしろ隣接するスペインのカタルーニャ地方で用いられるカタルーニャ語により近いとされる。ミストラルの出世作である『ミレイユ』は、流麗なプロヴァンス語で著されたものの、それを解さない「北」の人々のためにフランス語訳を付したほどであった。

当時、書簡に使用される紙は大変高価であった。書き手は裏面はもちろん、周辺の余白部分もびっしりと文字で埋めた。文面から文字が乱雑にはみ出すことも珍しくはなかった。ここでは、冒頭の宛名書きと左の余白に細かい字を埋め尽くしたミストラルの先生であるジョゼフ・ルーマニーユ(1818-1891)の書簡を挙げておく(書簡2)。

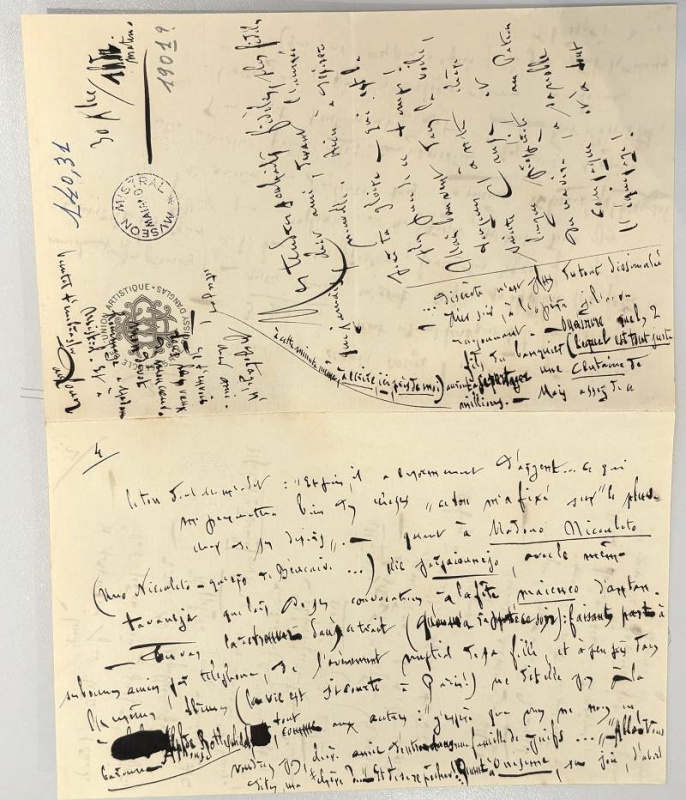

ミストラルの弟子世代に属するポール・マリエトン(1862-1911)の書簡は1枚の便箋を折り、表裏計4ページ分あるが、縦横に入り乱れたカオスに近い状態を呈している。1ページ目は、普通に縦長の便箋の横書きで始まる。ところが、中途で90度回転して横長で書き続ける。4ページに至ってもまだ書き足らず、最初の1ページの左余白を細かな字で埋め尽くし、矢印で冒頭の宛名書きの隙間にジャンプ、文字はなぜか360度逆さまになってしまった(書簡3)。

2:ミストラルの先生、ジョゼフ・ルーマニーユの書簡

3:弟子世代、ポール・マリエトンの書簡

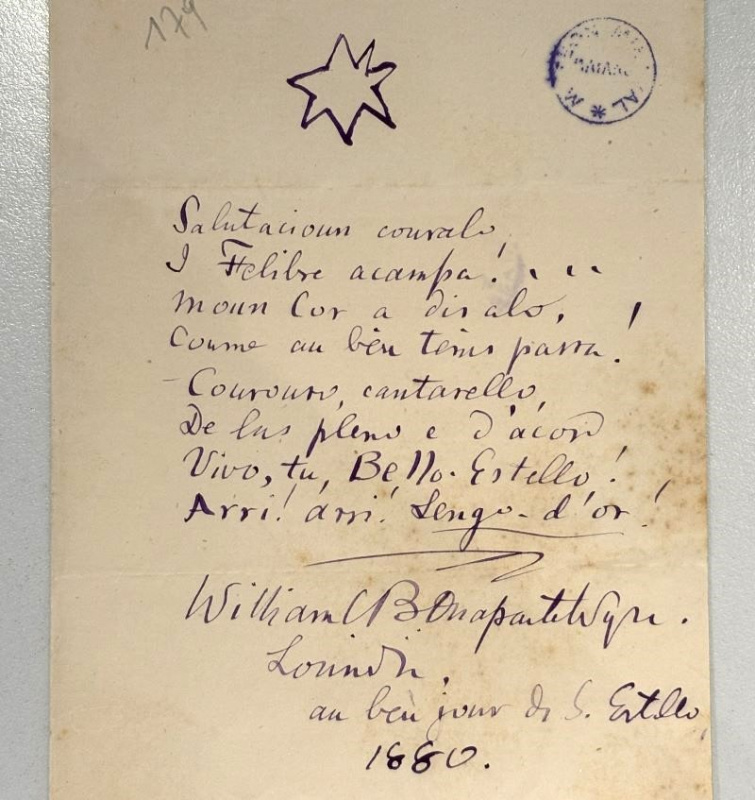

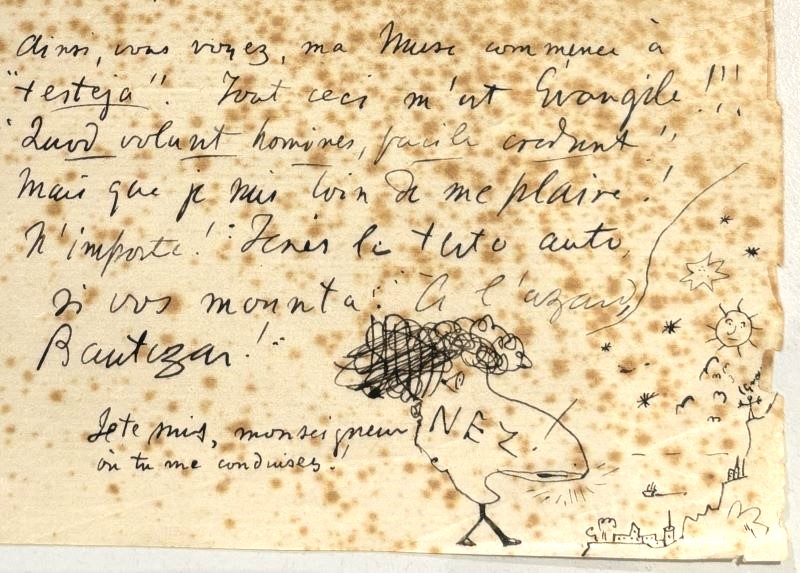

友人のボナパルト=ワイズ(1826-1892)は、団体の守護聖人である聖エステルの祝日に送った挨拶文にフェリブリージュのシンボルマークである七芒星を冒頭に配した(書簡4)。別の書簡では末尾の余白に、鼻(NEZ)をデフォルメした滑稽な人間のカリカチュア(風刺画)を愛嬌たっぷりに落書きした(書簡5)。プロヴァンスには「自分の鼻先よりも遠くを見るべきだ」という諺がある。目先のことに囚われることなく将来をしっかりと見据えるべき、という意味であり、ボナパルト=ワイズは「鼻人間」のカリカチュアに自戒の念を込めたのであろう。「私は身を置く/出発する、君が私を導くところの主よ!」という言葉が添えられた鼻の先にはダンテの星と七芒星、南仏の太陽が描かれているからである。なお、アイルランド出身のこの詩人の母は、かの皇帝ナポレオン・ボナパルトの姪にあたる。

4:友人ボナパルト=ワイズの書簡

5:「鼻人間」などが落書きされている

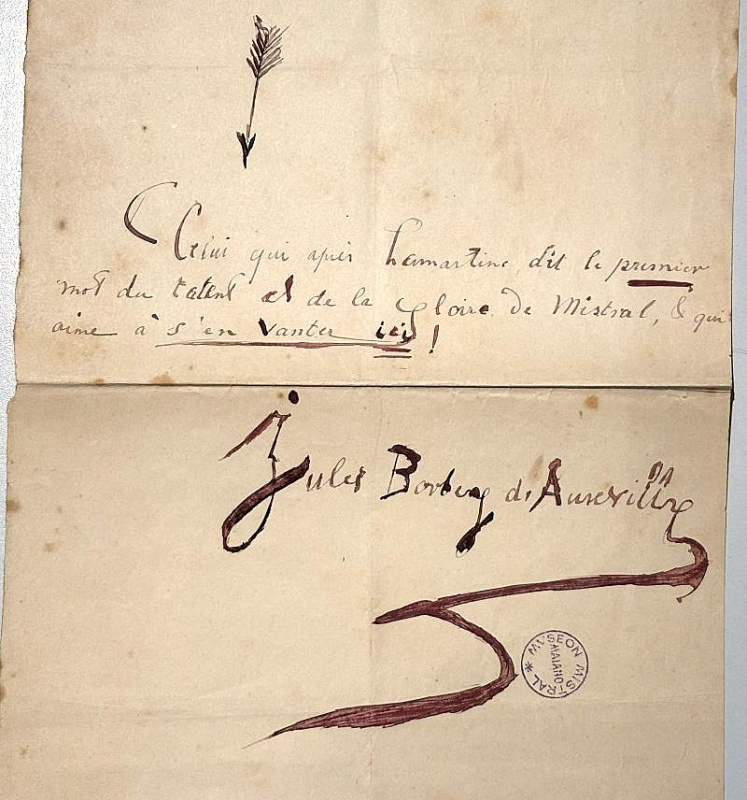

「ロマン主義最後の作家」と言われる高名な老大家のバルベ・ドルヴィイ(1808-1889)は、「ラマルティーヌ(第2回参照)の支持者は、ミストラルの才能と栄光について最初に語り、彼はここでそれを自慢したがる!」とだけ書いた。そして、その上に大胆な矢の絵を付した……(書簡6)。自惚れることなかれ、という諫言(かんげん)であろうか。

6:作家バルベ・ドルヴィイの書簡

7:解読に苦労する癖字

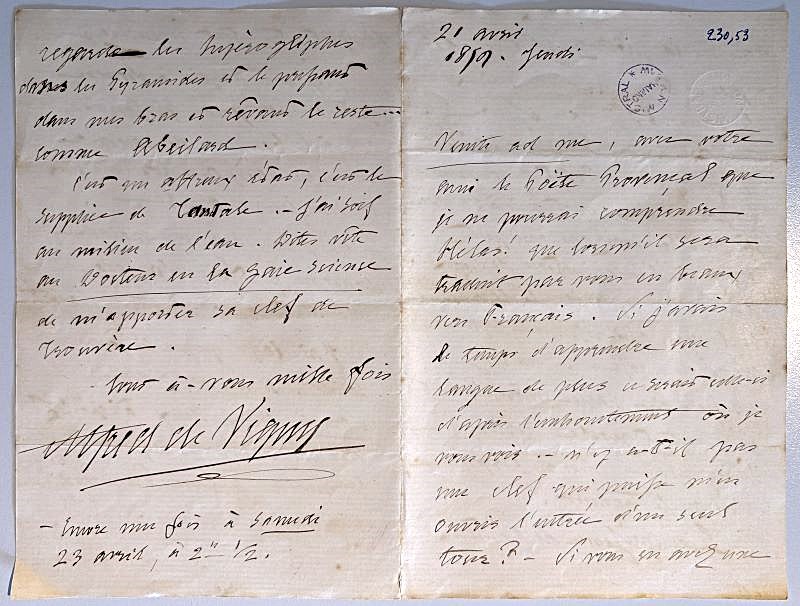

研究者泣かせなのは、今も昔も癖字である。タイプライターが発明される前の時代のことである。判読不能なのは日常茶飯事である。ここでは一例として、ロマン派の詩人でアカデミー・フランセーズ会員のアルフレッド・ド・ヴィニー(1797-1863)の1859年4月にミストラルに宛てた書簡を挙げておく(書簡7)。大きく描かれた「Alfred de Vigny」のサインは見事な達筆であり、書き手の自尊心が伝わってくる。ところが、文面は失礼ながらミミズが這ったような文字で綴られており、まるで中世の古文書と向かい合っているかのような感慨に包まれる。

ヴィニーは、1859年2月にミストラルがパリのサロンで『ミレイユ』を朗誦して文壇にデビューした際、いち早くその才能を見抜いた人物である。彼はそのとき、さっそくミストラルとの会見を申し込んだのだが、その際仲介者に次のように語ったという――「惜しむらくは私の理解出来ないプロヴァンス語の詩人であり、あなたの友人であるその人を伴って来てほしい。……もし、私がもう一つの言語を学ぶとすれば、それはきっとプロヴァンス語になることでしょう」。ミストラルにとっては大恩人である。だが、彼もルーペを片手にあれこれ苦労したに相違ない。

この書簡の1ページ目には、プロヴァンス語の詩について記されているが、m、nあるいはwのスペルが区別なく表記され、r、v、sなども似通っており、ほぼ判読不能である。ミストラル博物館の方にこの文字が読めるかどうか伺ってみたが、やはりフランス人でさえ読むことはできなかった。単語が途切れていたり、独自の書き順でスペルが綴られていたりすると、まるでクロスワードを解いているような気持ちになる。しかし、言葉としての意味だけでなく、書き手の性格や気持ちが加わって、真の意味を見出すことができるのが、手書きの良さであると私は思っている。直筆の文書からは、タイプライターの時代には失われてしまった言葉の「ぬくもり」を読み取ることができるのだ。(つづく)

(写真提供:安達未菜)

*安達先生のインタビュー記事

「プロヴァンスの言葉が伝える幸せのかたち」は

こちら⇒