秋が深まり、わが家のブドウもすっかり色づいてきました。

この季節になると、毎年気になるのがブドウを使った天然酵母づくり。

以前からずっと関心がありましたが、旅に出ることが多くなかなか時間が取れない私には向いていないかなと思い、断念していました。

ところが、私のフェイスブックのグループ「とことん田舎暮らしを楽しむ!」に、メンバーの皆さんがアップする天然酵母を使った手づくりパンの美味しそうなこと!

そこで、皆から天然酵母のつくり方も教えてもらい、チャレンジすることにしました。

今年もブドウは豊作

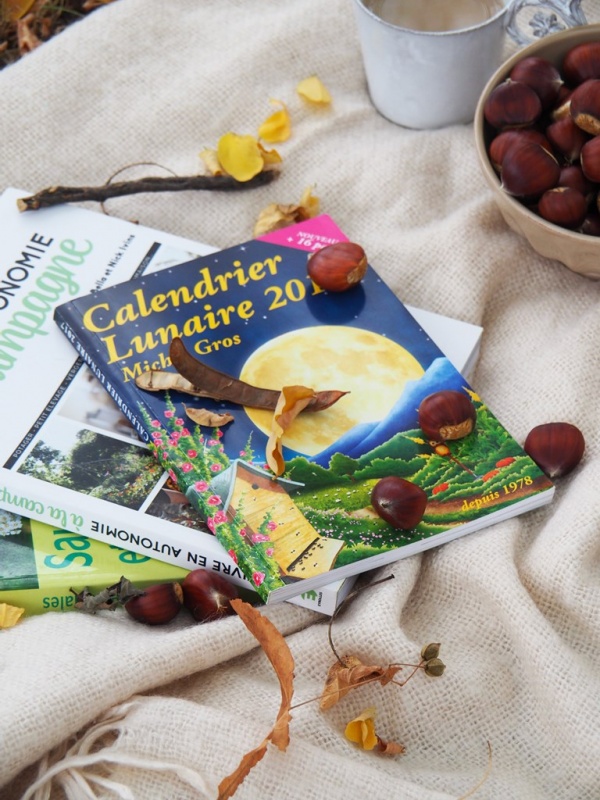

10月9日はちょうど新月。月が満ちていくときのほうが酵母が活発に起きてくれるそうなので、9月の満月を過ぎたころから、ずっとこのタイミングを待っていました。

「ブドウは洗わないで使うこと!」との教えをいただき、無農薬で育てているわが家のブドウを使って、初の天然酵母を熟成中です。

結婚する前、夫がよく「明日は暦の上で、種を撒く日だよ」「来週は木を伐採するのにいいから、ちょっとお隣さんと出かけてくる」などと話しているのを聞いて、最初は「種を撒く日なんてあるの?」「植物を植えるのにいい日?」と頭の中は疑問だらけでした。

「日本では月の暦は使わないの?」

不思議そうに夫に聞かれたのは10年前のこと。それまで、ベランダで花を育てるくらいしか経験のなかった私は、月の満ち欠けが植物に少なからず影響を与えるということを考えたこともありませんでした。

ひと冬分の薪を準備する

月の満ち欠けと暮らしのかかわりについて私が教えてもらった話の一つは、「木を伐採するのは満月から月が欠けていく時期」というもの。

月が欠けてゆくとともに木の中の水分(樹液)が根の方に下がっていくので、伐採した木は乾燥がより早く、樹液による腐敗のリスクが軽減し、害虫やカビ除けになるからだそう。

また、虫は満月時に産卵する傾向があるそうで、害虫の駆除は卵の中にいる時期ではなく、孵化直後の幼虫を狙う方がより効果があると聞き「なるほど~」と思いました。

紅葉の森にやわらかな日が差し込む

そのほかにもさまざまな言い伝えがありますが、この辺りでよく話されるのが「サン・ドゥ・グラース(氷の聖人たち)」。

5月11日から13日にかけての3日間は、それぞれサン・マメール、サン・パンクラス、サン・セルヴェという氷の聖人の日とされ、この3人が小さな冬をつくるということわざがあります。つまり、この3日間は寒の戻りで霜が降りるため、農作物には気をつけなさいということなのだそう。

私にとっては、こうした言い伝えが本当であるかどうかはそれほど大きなことではなく、月の満ち欠けによって暮らしのリズムが作られていくという、自然と共存する考え方が大切なのです。

さて、私も自然の恵みを受けるとしましょう。

酵母とともに楽しむのがパンづくり! 来月には、天然酵母を使ったパンのレポートができるでしょうか?

【今回の“とっておき”は……】

月暦

人々の生活の間近にある「月暦」

フランスの田舎では、農家の人々にとって親しみ深い「月暦」。本屋さんで簡単に手に入りますが、最近はインターネットでも閲覧することが可能です。「古来、人々は自然と月のリズムを観察していた」と本に記されているように、冬の暖をとるため必要不可欠な薪は伐採から乾燥までに時間がかかるため、本文で紹介したような昔からの言い伝えを大切にしているようです。面白いのは、「爪切りに適した日」「髪をカラーリングするのいい日」「歯の治療にいい日」など、植物に関するものだけでなく、暮らしに密着したものもたくさんあること。調べてみると、面白いですね!★木蓮さんのブログ【フランス小さな村を旅してみよう!】

http://ameblo.jp/petit-village-france/

※WEB連載原稿に加筆してまとめた『フランスの花の村を訪ねる』が(発行:東海教育研究所、発売:東海大学出版部)絶賛発売中です。

WEB連載「フランス 花の村をめぐるたび」はこちらをご覧ください。

WEB連載「フランスの花の村を訪ねる」はこちらをご覧ください。