旅は日常からの脱出である。

なにか珍しいものとの出会いを希求する、いわば心の運動である。

だから、私は、旅にのぼるときには、できるだけ日頃の俗臭からは遠く隔たった本を懐に忍ばせる。

たとえば、詩集などは、もっともこの儀に適う。

田中冬二の『青い夜道』、もし一冊を選ぶとなったら、この本かもしれない。

田中冬二は、銀行員として各地で真面目に働きながら、萩原朔太郎以後、もっとも美しい詩を詠じた人だと、私は信じるのであるが、その処女詩集がこの一冊である。

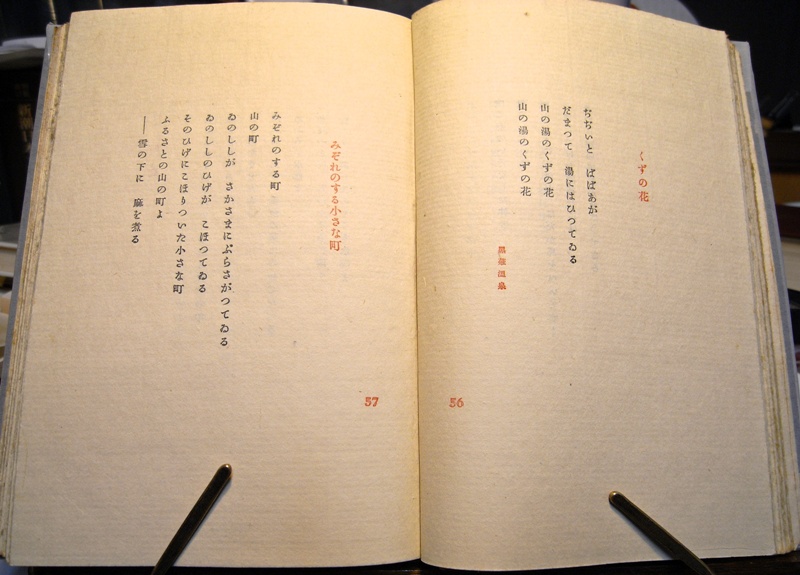

昭和四年の十二月に、第一書房という志高い書店からわずかな部数限定で出刊されたもので、書物の姿としても美しく、私の愛惜措く能わぬ名品なのだ。

幸いなことに、昭和四十五年に名著刊行会から出た複製本があるので、愛蔵する初版本はもちろん旅になど持っていくことはなく、そのよく出来た複製本をかばんのなかに忍ばせる。

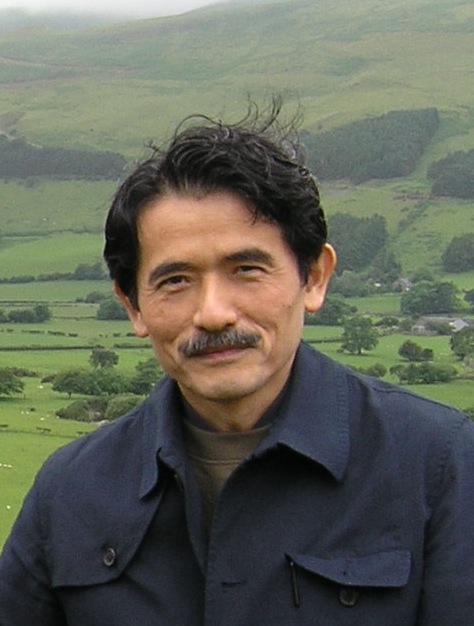

“縁に導かれるように”林さんの手元に届いたという『青い夜道』の初版本(写真:林望) |

この本のなかには、もう滅びてしまった、古き佳き日本の、しんとした田園の匂いが幸うていて、その一つ一つの詩句を翫味するとき、私の心には得も言われぬノスタルジイと、無量の安息が湧き起こってくる。

たとえば、『くずの花』と題された四行詩。

ぢぢいと ばばあが

だまつて 湯にはひつてゐる

山の湯のくずの花

山の湯のくずの花

たったこれだけの言葉のなかに、静かな山の温泉と、ほのぼのとした湯気のあたたかさと、じいさんとばあさんが共に生きてきた長い人生と、そうして、あの赤紫の花がつぶつぶと咲く葛の蔓の佇まいと、それから、それから、ほとんど際限もなく、愛(かな)しいほどの思いが胸裡(きょうり)に去来する。

この詩を、今見る完成の形に推敲するのに、詩人は何年もかかって表現と格闘したと伝えられているが、それはそうであろう。こんな詩を、一生のうちに一つでも作ることができたら、人生はそれで十分幸いを得たということになるのであろう。

『親不知』という題名の、こんな詩もある。

暗い北國の海

オリオン星座は

烏賊を釣つてゐる

イラスト:古知屋恵子 |

こうして旅をしながら、また心のなかで自由自在にイメエジの旅を、私は続けることができる。そうしたら、旅は二重にも三重にも、私の心に思いを残すであろう。

そういえば、私は、まだ青年であった時代に、親しい友と二人づれで、北国街道を歩いて旅したことがある。それは真夏のことであったから、暗い夜空にオリオン星座は見えなかったけれど、まだ江戸時代からの空気が消え残っていた北国の村々には、なるほどこういうしんみりとした夜空が広がっていたなあと、思い出すにつけて、私はまたはるかな昔の旅路をあえかに、しかしきよらに追懐する。

詩の本のなかには、自由に伸び縮みする時間と、どこへでも飛んでゆける心の翼とが、ひっそりとしまい込まれているのである。