今回は、日本の古くに見られる端縫いによって作られた着物と端切れ「裂(きれ)」を愛しむ伝統について、令和6(2024)年の昨年に開催された展覧会の話題も交えてお話します。

なお、「裂」とは布地のことです。私たちは日常、布切れを使いますが、歴史的な染織品では「名物裂(めいぶつぎれ)」「上代裂(じょうだいぎれ)」など、「〇〇裂」と「裂」の文字を使う場合があり、裂には「ただの布の端切れではない」という意味があります。(※1)

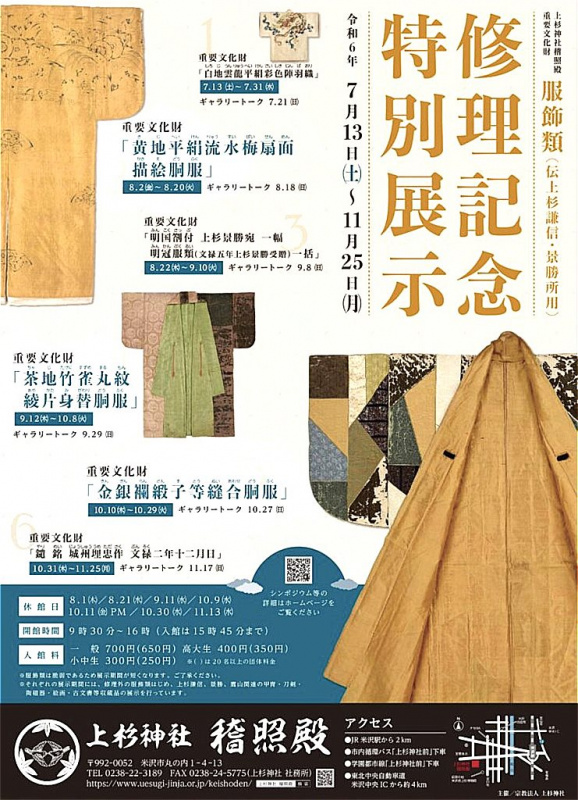

上杉謙信の胴服が展示された上杉神社稽照殿

染織史において特に名高い端縫いの着物に、室町時代の武将・上杉謙信(1530〜1578年)が所用したとされる「金銀襴緞子等縫合胴服(きんぎんらんどんすとうぬいあわせどうふく)」(国指定重要文化財)があります。上杉家の門外不出の家宝として長く伝えられてきましたが、昭和24(1949)年に山形県米沢市の上杉神社に収蔵されました。

この胴服は金襴(きんらん)、銀襴ぎんらん)、緞子(どんす)、繻子(しゅす)、綸子(りんず)など、豪華な絹織物16種類の裂で縫い合わされ、仕立てられたものです。染織の専門書などで頻繁に紹介されている名品であり、私は学生時代から一度はこの目で見たいと思い続けていました。そしてついにその念願が叶いました。令和6年10月、上杉神社の稽照殿(けいしょうでん)で開催された「服飾類(伝上杉謙信・景勝所用)修理記念特別展示」で5年間の修復期間を終えて一般公開されたのです。

展示ケースに寝かせた状態の胴服は、織物の一部がかすれ、透けた部分もありましたが、約500年もの年月を経て現代まで受け継がれたことが奇跡に近いと感じました。

上杉神社稽照殿重要文化財「服飾類(伝上杉謙信・景勝所用)修理記念特別展示」のリーフレット

謙信公の胴服に使われている絹織物は「名物裂」だとされています。名物裂とは、中国、東南アジア、西洋などから運ばれた珍品の裂類を指します。また、胴服とは道服とも記され、外出時に野外で小袖の上に羽織るコートのような衣服で、現在の羽織につながるもの。武将にとっては、権威を表わすステータスシンボルでした。特に室町時代から桃山時代にかけて活躍した武士たちの胴服は華やかで斬新な意匠のものが多く、贅沢極まりないこの胴服もまさにその時代の服飾技術の高さを象徴していると言えるでしょう。

謙信公の胴服は重要文化財に指定された昭和36年に、東京国立博物館染織室長の山辺知行さんと共立女子大学の神谷栄子さんにより、初めて調査が進められました。その報告(※2)によれば、着物の形と縫製、裂の種類から間違いなく500年前の室町時代に作られたもので、謙信所用後に縫い直しや修繕がされていない「むく」なものと判定されています。

使われた裂は大きさがまちまちで、細かな布を無駄なく生かすために使ったというよりは、贅沢に入手した舶来の布を切って、美的に色の濃淡も散らす配置になるように直線的な形に切り取ったと推察できます。裂の数は全部で158枚。それらを隙間なく縫い合わせて長い布を作り、その長い布を縦に縫い合わせて1枚の着物に仕立てています。長い布は袖に2本、前身頃に2本、後身頃に3本、これらは半身分なので用尺はその倍。それに加えて襟に1本が使われています。まるで反物から各パーツを裁断した様相です。

小さな布を縫い合わせた端縫いである点がとても興味深かったのですが、現物を見て、さらに神谷さんの調査報告を拝読すると、着物に仕立てやすいように必要な反幅と長さを構成する作りになっており、細かな布を組み合わせたブロックの連続性で構成する欧米のパッチワークの技法とは異なるものだと実感しました。さらに驚くのは、裂の全ての継ぎ目に玉縁布(細い縁の飾り)を挟んで縫製している点です。表地から幅3ミリほど見える玉縁布には細い紙芯が入っていて、端縫い装飾の美しさを際立たせています。実際に現物を見ると、繊細な意匠性と高度な技巧にただただ驚くばかりでした。

なぜこのような手の込んだ方法を取ったのか。貴重な名物裂の補強のためだったのか。縫い合わせた表面を平らに見せるための工夫だったのか。多くの点が謎のままです。

この胴服は国指定重要文化財の染織品のため、この展示が終わると、染織の劣化を防ぐためにお蔵入りとなり、再び見ることはできないかもしれません。そう思うと、本当に貴重で感動的な出会いでした。

紅花染めの端縫い着物上杉家ゆかりの山形県・米沢の地に、上杉謙信所用の胴服をヒントにして作られた「かさね染めの縫い合わせ訪問着」(昭和48年作)があります。この着物を手がけたのは、株式会社新田の三代目・新田秀次さんの奥様、富子さんです。新田家は武士の家系で、初代は関ヶ原の戦い(1600年)の後に上杉景勝公とともに越後から米沢に移り住み、その後、明治17(1884)年に袴地を織る機屋として創業。現在は五代目の源太郎さんが会社を引き継ぎ、真綿からの糸紬、地元産の紅花と草木を用いた「かさね染め」、機織りに至るまでの全ての工程を一貫して自社で行っています。

私は昨年、謙信公の胴服を鑑賞したのがきっかけで、胴服と同じ端縫いで、しかも日本古来の染色法とされる紅花染めで作られている着物の存在を思い出しました。そこで昔の記憶をたどり、2025年2月にその着物を所有する株式会社新田さんを訪ねることにしたのです。

山形県米沢市にある株式会社新田

山形はかつては染料の原料になった紅花の一大産地でした。江戸時代には、全国の出荷量の6割以上を占める産物となり、品質のよさから「最上紅花」は全国にその名を知られるようになります。ところが、明治時代に化学染料が普及すると最上紅花は大きな打撃を受け、最上紅花もそれを使った紅花染めも衰退の一途をたどりました。そんな中、山形の伝統文化を後世に残そうと立ち上がったのが秀次さんと富子さんでした。地元栽培の紅花を使った過酷な染色作業に懸命に取り組み、美しい紅花染めを蘇らせたのです。「かさね染めの縫い合わせ訪問着」は謙信公の胴服に宿る上品な端縫いの構成に心を動かされた富子さんが、新田家伝統の紅花染めによって日本古来の色を表現しようと試みた作品なのです。

英行さんが見せてくださった富子さんの着物は、紅染めを何度も重ねることで生まれる繊細な色彩の布を愛おしむように丁寧に縫い合されいました。その見事な仕上がりから、百色の美を表現できるという染めのすばらしさが伝わってきます。私は、人や物と出会うたびに、「ものづくりは、人が亡くなった後も残り、後世に志を伝える」ということを強く感じます。富子さんもまた、謙信公の胴服を思わせる端縫いによって、紅花染の美しさを後世に伝えようとしたのではないでしょうか。

富子さんの「かさね染めの縫い合わせ訪問着」と富子さんの息子、会長の新田英行さん

日本人は古くから伝統的に裂(きれ)を愛しみ、大切にしてきました。しかし、大量生産・消費、既製服が当たり前となった現代では、「価格の物さし」が最優先に評価され、そうした思いは理解し難いのかもしれません。染めや織りの作り手の努力が見えにくくなっているからこそ、日本の伝統技術や歴史を後世にどう引き継ぐか。その価値をどう伝えたらよいのか。とても悩み思案するところです。(つづく)

(参考文献)

※1:小笠原小枝「染と織の鑑賞基礎知識」至文堂、1998年

※2:神谷栄子「伝上杉謙信所用金銀襴緞子等縫合胴服についてー伝上杉謙信・上杉景勝所用服飾類調査報告1-(上)(下)」美術研究第219号、1961年 (写真提供:玉田真紀)

◆布を再利用してきた歴史や現代の古着問題について玉田真紀さんにインタビュー(全3回)

「古着でひもとく日本リサイクル史」こはちら⇒

★