第3回 日本各地の端縫袋に見られる布と技芸(山陰・近畿)

山陰地方の「端縫袋」鳥取県で生まれ、地元で機織りをしながら高校の先生もされた福井貞子さんが、木綿の織り手たちから聞き取ってまとめた書籍『木綿口伝』(※1)には、山陰地方の木綿文化が記されています。そこで紹介されている端縫袋は縞や絣で作られたもので、米1升から1斗までの袋もありました。最初は実用面だけだったものが、次第にその家の品格まで問うものとなり、袋の品評会にまで発展したそうです。

また、女性の機織りは現金収入を得るための重要な技だったため、自家製の縞布を何種類も接ぎ合わせて作った袋が、織り手の力量や家の品格を表わす証しとなりました。どんな珍しい縞柄が織れるか。縞の見本帳である「縞張」を家代々で保管し、結婚時には娘に必ず家宝として持たせ、伝統の縞柄が継承されていったのです。明治末期の話で、縁談を申し込む際に娘の作った端縫袋に米を入れて先方に持参したところ、あまりに縞が見事で相手側の親が気に入り、晴れて婚姻なんていうこともあったそうです。

山陰地方には島根県安木市の広瀬絣や島根県米子市の弓浜絣、島根県倉吉市の倉吉絣がありますが、袋にはそうした木綿絣の端切れも使われており、藍染の落ち着いた柄の印象です。山陰の地味で奥ゆかしい木綿絣の好みが伝わってきます。

島根県大田市では通夜・葬儀に家々から斎米(ときまい)を仏供米袋に入れて持ち寄る風習がありました。雑誌『季刊地域』(農文協、2013年夏14号)には、集落の班で通夜を手伝う様子が書かれており、小回りの役 (世話役)は、各自に袋を間違えずに返すのに神経を使ったとのこと。山陰以外でも、仏供米袋の裏に屋号や氏名が墨書されたり、袋の底に家紋が入っているものを見かけますが、誰のものか判別できるので便利だったのだと納得できます。

その後、この地域は過疎化によって伝統的な自宅葬を継承することが難しくなり、仏供米袋を使うことはなくなりました。しかし、島根県大田市にある石見銀山で栄えた商家の家屋「熊谷家住宅」(無形文化財)には、家財の一つとして色鮮やかな和服・洋服布のさまざまな端切れを使った仏供米袋が保管されています 。

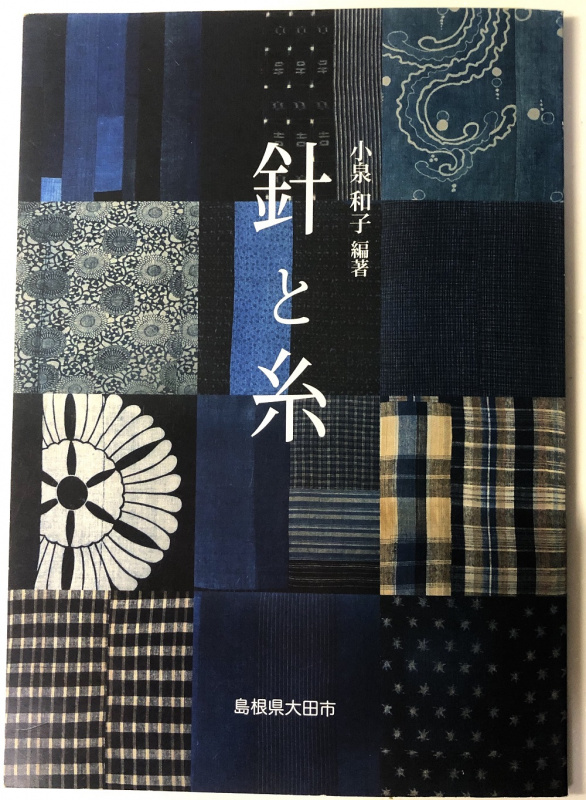

小泉和子編著『針と糸』(小泉和子生活史研究所)

その袋の一部が、「熊谷家住宅」の家財調査を監修した生活史研究家の小泉和子さんの著書『針と糸』(※2)の中で「仏餉(ぶっしょう)袋」の名称で紹介されています。端切れを接いで作るところが特色で、重い米を入れても破れないように裏地を付けて、つんだ目でしっかり縫ってあったようですが、昔でも不器用な人がいたのでしょう。中には大きな縫い目で接ぎ目もそろわず、形がぶくぶくになっているのもあり、小泉さんはそれはそれで人間らしくて、素朴で、敬虔で、心が込もっているように感じたそうです。

私が小泉さんとお会いしたのは今から約20年前、館長をされている「昭和のくらし博物館」(東京都大田区)を訪ねたときのこと。昭和26年に建てられた小泉さんのご実家を家財道具ごと公開しているこの博物館で、ご家族と過ごした居間や部屋を見て回りながら、当時の知恵が詰まった生活ぶりを熱心に話してくださいました。熊谷家住宅に保管されていた端縫袋にも、小泉さんは同様の愛着を持たれたのではないでしょうか。

麻布で作られた仏供米袋、滋賀県湖東地域

近江上布産地に近い近畿地方の滋賀県湖東地域では、麻布を使った米袋が見られます。写真で紹介する仏供米袋は、私の知人の曽祖母(明治29年生)が大正期に作ったものです。蔵で見つかったものを私の知人が大切に保管していました。藍染の華やかな絣と白絣の麻布を組み合わせた風車の文様は手の込んだ作りで、この作者の裁縫技術が優れていたことがわかります。ちなみに風車には魔除けの意味もあります。

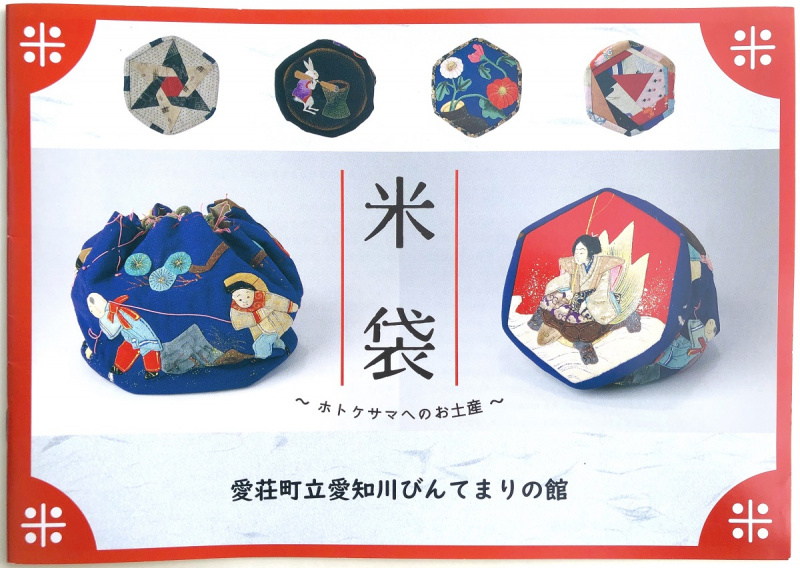

滋賀県の愛荘町愛知川びんてまりの館では2019年に企画展「米袋〜ホトケサマのお土産〜」が開かれ、明治から平成までに作られた約100点の米袋が展示されました。私自身はこの企画展に足を運ぶことはできませんでしたが、同館の学芸員である小川亜希子さんから「この地域の米袋を作る文化を伝えたい」という強い思いが込められた開催だったと伺い、その熱意に心を動かされました。端縫いの魅力を共感できる方々と出会えたこともとてもうれしかったですね。

ちなみに「ホトケサマのお土産」とは、女性が嫁ぐ際、お土産として持参する「米袋」、仏壇に置くりんの座布団の「りん台」、仏壇に敷く「打敷」の3点のことで、全て端縫いで作られています。この呼び名には、嫁いでから亡くなるまで暮らす婚家の先祖への敬意や挨拶の意味が込められています。

企画展「米袋〜ホトケサマのお土産〜」の図録(※3)

この愛荘町は現在でも米を袋に入れて持参する風習が残っているほど、端縫袋作りが盛んな地域です。愛荘町愛知川びんてまりの館で2018・19年に実施した聞き取り調査では、大正15年〜平成23年生まれの町内在住者61名のうち現在も米袋を使用している方が33名、以前は使っていた方が26名と、使用経験者が非常に多いことに興味を持ちました。

また、同館から送ってもらたった企画展の図録から読み取れることですが、仏供米袋の種類は用途に応じてさまざまで、容量ごとに五合・一升・二升・三升の袋や、嫁入りのときに子どもに菓子を配るための小袋もあったようです。布の素材や色柄によって、例えば、縮緬細工を施した「よいとき用」と、麻の端切れで作った「ふだん用」という具合に使い分けもされていました。この地域では、法要や講など寺で行われる仏事、神社で行われる祭事、嫁入りの寺参り、安産祈願、宮参り、厄除祈願など、米を持参して供える行事が年間通してあったため、袋は必要不可欠だったのです。

しかも趣向を凝らした縫製が多く、袋には三角、四角、菱形のような幾何学文様を組み合わせた「寄せ裂」、縮緬細工の「きりばめ細工」や「押絵」、この地で明治時代から工芸として推奨された「近江刺繍」といった技法も見られます。幾何学文様は六角(亀甲)、七宝、菱形をつないだ五芒星や六芒星、松皮菱、升形など。その意味は長寿や繁栄、厄除などで、吉祥文様が好まれたことがよくわかります。

土台になる布に絵柄の布をはめ込んで縫う「きりばめ細工」や、絵柄に切り抜いた布をアップリケのように貼る「押絵」の技法は、側面にも底面の装飾にも使われており、花や松竹梅、恵比寿様、歴史物、芝居、物語などの見事な絵が表現されています。好きな役者や流行り物などをテーマにして、他の人とは違う個性的な袋を作ることも楽しみの一つだったのでしょう。図録の中で紹介されていた六角形のものは合理的な形になっていて、側面を畳むと底面の六角形に平らに収まり、持ち運びしやすいように工夫されていて感心しました。

ところで、この地域の人は袋に施された多彩な技芸をどのようにして学んだのでしょうか。

そのヒントが愛荘町愛知川びんてまりの館で学芸員を務める小川亜希子さんがまとめられた文書『裁縫ならびに手芸技術の習得について〜聞き取りを中心に』(※4)にありました。それによると、明治39年生から昭和12年生までの25人の女性に習得した場所を聞いたところ、小学校、高等小学校、補習科、青年学校、高等女学校、女子青年団、裁縫塾、家庭まで多岐に渡っていたそうです。その時代、手製の米袋は十分な裁縫技術を身につけている証し。裁縫は家事に欠かせないもので、できて当たり前の認識を持っていたと考えられます。「きりばめ細工」や「近江刺繍」といった高度な技芸は、寺の坊守(住職の妻)が開く裁縫塾で習得するなど、裕福な家庭の子女が余技として学んでいたようです。

日本玩具博物館ではさまざまな端縫袋が展示されている

兵庫県姫路市にある日本玩具博物館には、見事な縮緬細工の端縫袋が多数収集されており、それらを常設展示で見ることができます。私は2024年春に開催された雛人形の企画展示に伺ったのですが、その膨大な数の縮緬細工と玩具の展示に圧倒されました。

同館に収蔵されている縮緬細工を解説した書籍『伝承の裁縫お細工物 江戸・明治のちりめん細工』(※5)には「寄せ裂」「きりばめ細工」「押絵」で作られた袋が紹介されています。

四季の草花、小動物、吉祥文、歴史物、芝居、物語などの多彩な題材が表現され、卓越した袋の技芸はまさに「裁縫修業の総仕上げ」。嫁入り箪笥の上にのせて婚家や近隣に披露したり、花嫁を見に来た子どもたちに袋を配ったりする地域もあったそうです。

同館には、明治時代から大正時代にかけて使用された女学校の家庭科の教科書約20点が所蔵されていました。これらの教科書は時代とともに受け継がれた手芸の心と技を、次代の女性へと受け渡す大事な役割を果たしていたのだと思います。

日本各地に伝わる端縫袋は地域で異なる特徴があり、手織りの布や先祖代々集めてきた愛着ある端切れが、袋の用途に合わせて使われていました。また、小さな端切れも貴重だった時代、端縫いの技法は実用的に役立つ技として必要でしたが、それ以上の価値がありました。端切れを選んで創造する楽しさや、卓越した技芸を端縫袋で披露する喜びもあり、知れば知るほど端縫いが紡ぐ物語は興味深いものです。

現代の日本は、高齢化や少子化により地域が過疎化し、稲作農家も減っています。寺や地域社会と個人とのつながりも、負担に思う面ばかりが目についてしまい、希薄になっています。端縫いの仏供米袋は「結(ゆい)」の道具として、日本人の伝統的な心情や生き方に人々が共感できたからこそ、存在したのだろうと思います。今では仏供米袋は、寺から配られる既製袋や、米ではなく金銭を入れる形へと変わりつつあります。端縫袋にお米を入れてお供えする風習は、数年したら消滅してしまうのかもしれません。

端縫袋はここで取り上げた以外にも、宮城、群馬、長野、愛知、岐阜、三重、奈良、島根、岡山、香川県でも確認できました。まだまだ未知が多く、読者の方で見聞きされた経験や、先代から袋を引き継いだ方がいらしたら、後世に語り継ぐために教えていただけたらうれしいです。(つづく)

(写真提供:玉田真紀)

<参考資料>

※1)福井貞子著『木綿口伝』(法政大学出版局、1984年)

※2)小泉和子編著『針と糸』(小泉和子生活史研究所、2011年)

※3)愛荘町立愛知川びんてまりの館編『米袋〜ホトケサマのお土産〜』(同館発行、2020年)

※4)愛荘町立愛知川びんてまりの館報告書『愛荘町における女性の学びと文化』(同館発行、2009年)

※5)井上重義監修『伝承の裁縫お細工物 江戸・明治のちりめん細工』(雄鳥社、2009年)◆布を再利用してきた歴史や現代の古着問題について玉田真紀さんにインタビュー(全3回)

「古着でひもとく日本リサイクル史」こはちら⇒

★