第2回 日本各地の端縫袋に見られる布と技芸(東北・北陸)

端縫袋には端切れがたくさん使われていますが、昭和半ばの高度経済成長期前までは、細かな布も捨てずに大切にされ、繰り回す習慣が当たり前だったと感じます。日本の布文化をテーマにした企画展の資料や関連書籍をひも解くと、端切れを大切にしてきた当時の様子を知ることができます。

例えば、端切れをためて箱にしまっておき、嫁入りの際に持って行ったという滋賀県の話(※1)や、米3粒包むことができる布切れは捨てるものではないという岩手県の話(※2)、正月や季節の節目に古着商の「切れの大売り出し」があり、幅一寸(3センチ)から五寸(15センチ)くらいの大きさから、中には五分(1.5センチ)の小さいものまで販売していたという福島県の話(※3)など。

また、山形県の商家の話として、端切れは「ごごさま(大姑様)」のお宝物で家代々の家族の絆とされ、畳紙(たとうし)に10ミリから10センチ幅くらいまでの布をきれいに並べて大事にしまっていた話(※3)、山形商人を育てる「ごごさま」は、嫁や女中が正月や盆休みに実家へ帰るときに布切れの包みを2、3本持たせ、この端切れの工面のしかたをどう考えるかの宿題を出したという話も。どんな小さな布にもそれなりの命があり、その命を生かしていく教育は、商品の扱い方や価値を考える商人教育にも通じているということなのでしょう。いずれも端切れへのありがたみや、端縫いに込めた思いが伝わってきます。

今回から2回にわたって、そうした端切れや端縫いによって生まれた袋がどのように作られ、使われたか。記録が豊富な地域のものを取り上げて、手仕事の技芸ついてご紹介します。端縫袋を使う風習は、私が調べた限り、東北、北陸から山陰、甲信、東海、近畿地方に多く見られました。

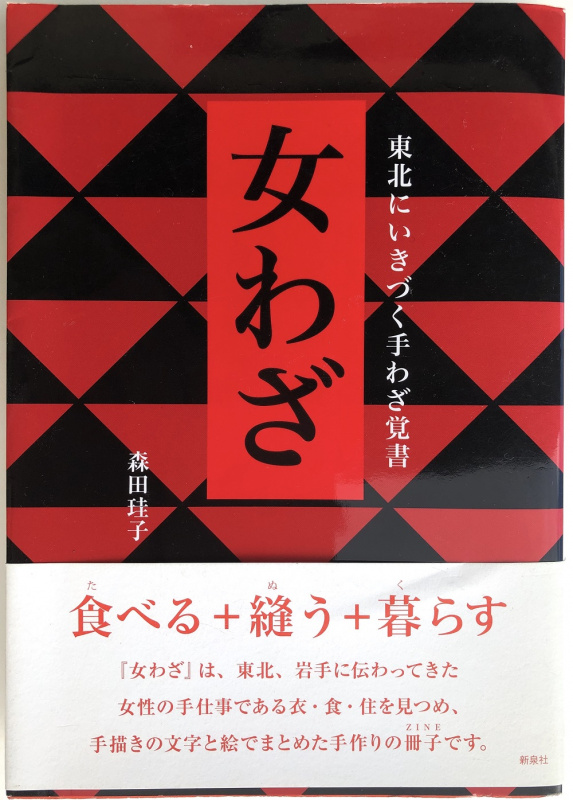

森田珪子著『東北にいきづく手わざ覚書 女わざ』(新泉社)

東北地方のものは『東北にいきづく手わざ覚書 女わざ』(※2)に見られます。著者・森田珪子さんは、岩手県での昔ながらの手仕事を伝えるために、1950年代から1970年代にかけての高度経済成長期に生じた「消費は美徳」の消費風土を見直そうと「女わざの会」を創設した方です。この会が発行した機関誌(1987〜2007年)をまとめたものがこの『東北にいきづく手わざ覚書 女わざ』で、端縫いで作られた「こんぶくろ」が取り上げられています。本書によれば、人同士、家同士のつながりが深かったころ、手土産に米や豆を持っていくことが多く、「こんぶくろ」は欠かせないもの。「こぶくろ =子袋」は祖先崇拝、子孫繁栄の祈りが込められているとされ、縦長の布を5枚接ぎしたシンプルな袋の作り方が紹介されています。

旧正月18日に開催される岩手県平泉町の中尊寺西谷坊、お大師さまの縁日には、手の込んだ袋を持っていた人もいたようで、本の中には森田さんのご主人がその袋の作り方を描いたスケッチが掲載されていました。それによると、6センチ角の正方形の布を96枚も裁ち、8枚ずつ縦につなぎ合わせた後に、正方形の2つの角をつまんで三角の突起を形作っていく丹念な細工物だとわかります。縮緬細工が好きな方ならばご存じかもしれませんが、袋の全形はまるでお菓子の金平糖のようにも見えて、愛らしくて華やかです。

時代の流れとともに手わざが失われつつある中で、こうした伝統的な細工物の端縫袋を縁日で見かけた森田さんのうれしい気持ちが、温かみのあるスケッチからも伝わってきました。

同じく森田珪子さん監修の書籍『農の暮らしに生きた女わざ』(※4)では、岩手県・平泉に伝わる「ねじりこんぶくろ」についての記録がありました。岩手県の周辺地域ではあまり見られない珍しい形として、側面からは縄状にねじって見えることから、稲を脱穀した後に稲束をねじって積み上げ、天日に乾かす「ねじりほんにょ」の景色と重なるといった面白い発見が記されています。土地特有の連想があるので、袋の呼び名の由来はさまざまですが、このように布をねじったように縫い合わせた袋は、布目に対して斜め45度に裁断した布で作るため、布地が伸びやすくなり物が入るという利点があります。

さらに岩手には「こんぶくろばあちゃん」と呼ぶ名人がいて、収穫時の雨の日には赤系、青系、黄色系に分類しておいた木綿の端切れで袋作りをしたそうです。農作業は毎日続く重労働。農家の女性にとって仕事を休むことが許された雨の日は、「こんぶくろ」の制作に専念できる楽しいひとときだったのでしょう。

かつて、昭和元年生まれの東北の女性から、家族の作業着を全て作り修理する作業は大変だけれども、女の人にとって「裁縫する時間は、他の労働から解放されて、ほっと休める癒しの時間だったのよ」と、聞いたことを思い出しました。

この本を読むまでは、嫁入り支度に作って持参するとか、還暦の祝いで作るなど、特別な行事に端縫袋を用意する風習が多いという印象を持っていたのですが、農作業の合間を利用して毎年のように袋を作る習慣もあったのです。

土地特有の自然と共存しながら、祖先から受け継いできた生活文化を伝承する「女わざの会」は創設から30数年続き、東北だけでなく日本各地から手仕事好きが集まりました。しかし、2011年の東日本大震災で活動の場が全壊し、継続できなくなったそうです。私も宮城県在住ですので、その無念さが推察できます。

しかし、2015年に東京農業大学「食と農」の博物館から支援があり、特別展「女わざと自然とのかかわり 農を支えた東北の布たち」が開かれ、残存する布の展示と技法を学ぶワークショップが森田さんの監修によって行われました。何より素晴らしいのは、東京農業大学の学芸員を目指す学生さんも展示の運営に協力したことです。森田さんは岩手県の修紅短期大学で教えた経験もある方。学生たちと対談し、実物を見て感じる大切さを伝えたことで、「女わざの会」の拠点は失われてしまっても、新しく種がまかれ、将来どこかでまた別の芽生えがあると感じました。

山形県でも端縫袋を使う風習が見られます。雑誌『季刊銀花』1999冬第120号の特集記事「継ぎという文化」(※5)に、山形の藍染の木綿縞や格子、小絣の長方形の端切れが並ぶ袋が複数紹介されていました。

その昔、祝儀であれ不祝儀であれ、人付き合いの基本は斎米(ときまい)、つまり全てお米のやり取り。その日のために、縞や絣など、とっておきの端切れを夜鍋仕事で接ぎ合わせるのが、女たちの精いっぱいの心尽しを表わすものでした。無事に育った稲への感謝、災害もなく天候に恵まれたことへの感謝、健康で畑仕事ができた家族への感謝など、その一年の出来事を思い巡らせながら、心を込めて新しい袋を作ったのでしょう。岩手の「こんぶくろばあちゃん」と同じ思いです。

記事「継ぎという文化」を執筆した笹岡洋一さんは東京帝大国文学科を卒業後に高校の教師をしていらしたころから、日本の風俗史研究家として活躍され、特に服飾や古裂に深い見識があり、収集家でもありました。

前回お話した「民俗服飾部会」にも参加されていたので、会に属していた私は直接いろいろなお話をうかがえる機会に恵まれました。 笹岡さんは会合にいつも着物で、和裂の袋を持って現れ、ときにはご自分で作られた端縫袋を持って来られることもありました。面白い古裂資料があると持参され、染や織の技法やそれを使った理由について集まった者同士で議論することもあり、時代裂の由来や染織の話に花が咲いたものです。

2008年に兵庫県たつの市龍野歴史文化資料館で70年間の収集品を展示した際の図録「よみがえる裂〜もったいない時代の布たち〜」(※6)に、笹岡さんが手作りした端縫袋や収集した明治時代の袋が掲載されており、端縫いの魅力や端縫袋の文化を次世代に伝える貴重な資料になっています。

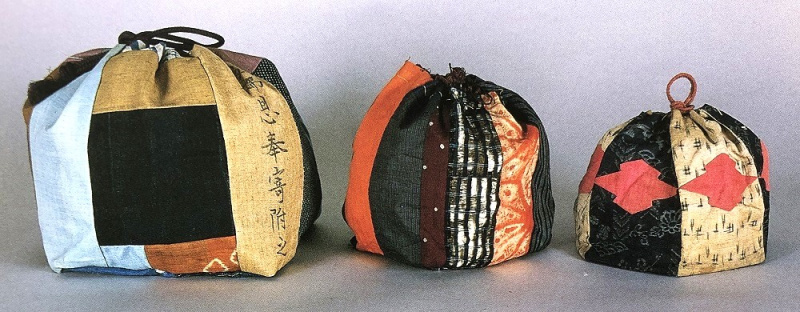

笹岡洋一さん制作の端縫袋(左)、明治時代の端縫袋(中央・右)

右の端縫袋は絣に松皮菱の模様が縫い付けられている。底に家紋入り

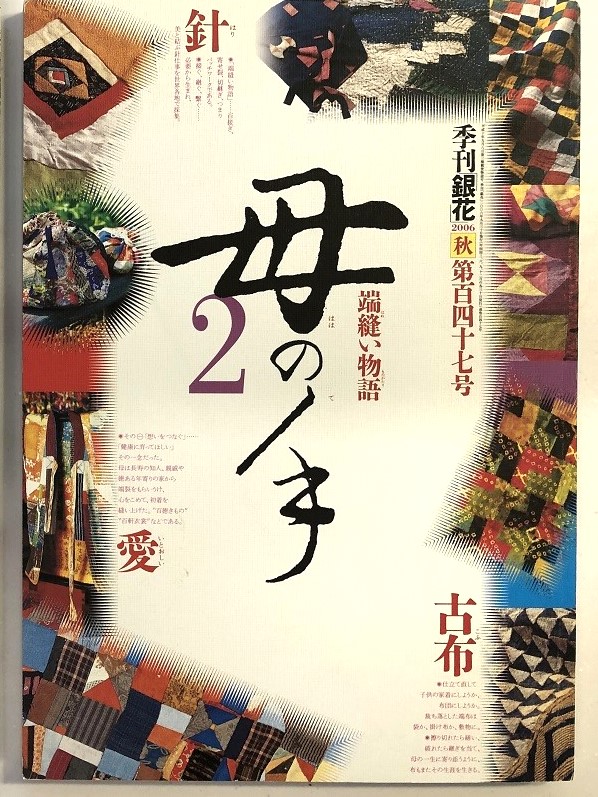

北陸の仏供米袋は雑誌『季刊銀花』の1985冬第64号と2006秋第147号(※7)で紹介されています。

新潟の佐渡では三升、五升のお米を詰めて亡き人にささげるために、どの家にも仏供米袋が用意され、袋の底には家紋を縫い付けたとあります。袋を持ち主に戻す折には団子を入れたそうで、袋の家紋が持ち主の目印となりました。本誌に掲載されていた仏供米袋は、底面は正方形で、側面は長方形の端切れを縦に接いでいます。藍木綿の縞や格子のほかに絹の友禅や紅板締めらしき布も使われているのではないかと、写真から推察できます。

雑誌『季刊銀花』1985冬第64号特集「佐渡の襤褸」・2006秋 第147号特集「母の手2」(文化出版局)

石川県七尾市七原町にある閑窓寺で開かれた講では、食事の準備をする女性たちが持っていた「つつみ(仏供米袋)」の布や柄がさまざまだったようで、色とりどりに端切れを使った自慢の袋、それを見せながら語らう、楽しいひとときが目に浮かびます。私のような布好きにはたまらない至福の会話です。

石川県・能登半島の能登町矢波では、大小の袋で用途が異なり、一斗の大きな袋は「袋」「針袋」と呼ばれていました。家を建てる前の地鎮祭などの祝い事には本来なら赤飯を持って行くのがしきたりですが、都合が悪くて赤飯を用意できない場合に餅米を大袋に入れて、小さな袋には小豆を入れて持参したそうです。また不祝儀用に白黒の縦長の端切れを組み合わせた仏供米袋を使うのも、この地ならではの風習でした。

また、能登町合鹿では「仏供米袋には、お寺と門徒をつなぐ地縁の重みがある」とされ、地元にある福正寺の坊守(住職の奥様)に聞いた話として、毎月の御講、初詣、彼岸、収穫時の「秋勧め」などの年中行事のほかに、花嫁が新しく寺の門徒になった印として参る「げんぞう参り」や、人が亡くなったときに近親者が参る「おみおくり」にも仏供米袋を持ってお参りするといったことが記されていました。この地域に伝わる仏供米袋は、細長い長方形の端切れを縦に縫い合わせたシンプルなもので、紐で口をしっかり括って持ち運べる実用的なタイプ。新潟県・佐渡の仏供米袋と同様の形です。

昭和初期までの農村部の生活では、多くの女性たちは生業である農業と、大家族の家事や育児を営むのが当たり前で、今の私たちには想像を絶するほど、日々の暮らしは重労働であったと思います。そして、布がとても貴重だったので、端縫いは家事の実用として欠かせないものでした。しかし、東北や北陸地方の風習からは、こうした切羽詰まった厳しい心持ち以上に、こつこつとお気に入りの端切れをためておき、工夫した端縫袋を手作りする楽しさや、皆の集まりに技を披露できる喜びを感じました。東北も北陸も雪が多く、農閑期には手工芸が盛んだった土地柄。そんな風土だからこそ個性豊かな端縫袋が育まれたのかもしれません。

次回は、山陰や近畿地方のお話です。(つづく)

(写真提供:玉田真紀)

<参考資料>

※1)愛荘町立愛知川びんてまりの館編『米袋〜ホトケサマのお土産〜』同館発行(2020年)

※2)森田珪子著『東北にいきづく手わざ覚書 女わざ』(新泉社、2018年)

※3)『暮らしの中の救い〜祈りと信仰の風俗』日本風俗史学会編(つくばね舎、2000年)の「山形の祈りの衣服」(文・徳永幾久)

※4)『農の暮らしに生きた女わざ』(森田珪子監修・東京農業大学「食と農」の博物館編、東京農業大学出版会、2016年)

※5)雑誌『季刊銀花』1999冬第120号特集「母の手」(文化出版局)

※6)たつの市龍野歴史文化資料館図録39『よみがえる裂〜もったいない時代の布たち〜』(同館発行、2008年)

※7)雑誌『季刊銀花』1985冬第64号特集「佐渡の襤褸」・2006秋 第147号特集「母の手2」(文化出版局)◆布を再利用してきた歴史や現代の古着問題について玉田真紀さんにインタビュー(全3回)

「古着でひもとく日本リサイクル史」こはちら⇒

★