できたてほやほやの『房総のパンⅡ』

5月末、2年前から取材に入っていた本がついに刷り上がり、納品されてきた。『房総のパンⅡ BAKER TO EDIT 編集するパン屋』。編集室、9冊目の本である。

本が納品されてくると、取材に駆け回り頭を捻りながら執筆を続けた日々、そして取材にご協力いただいた方たちの表情、働くシーンの数々が、走馬灯のように脳裏に流れてゆく。そして、本が納まったダンボールを開ける瞬間。これはなんとも言えない緊張感がある。データだったものが、手で触れることができるモノとして生まれ変わることの喜び。……とともに、うっかりどこかでミスをしてやいないかという不安もよぎる。怖くて開封をためらう気持ちと、早く本を見てみたいというわくわくした感情が入り混じり、手に汗を握る。意を決して本を手に取り、恐る恐る1ページずつめくっていく。そうして、やっと肩の力が抜けていくのだ。

「やっとできた…」と呟くと同時に、「いや、ここからだ」とすぐ気を引き締める。ここから本作りの「第2のスタート」が始まるからだ。編集室の仕事は、本という形あるモノにして終わりではない。読者の方々へ届いてこその本作りだと思っている。だから、納品と同時に、これまでの「取材・制作モード」から「販売・配達モード」へと一気にギアチェンジする。

さて、今回の新刊はパンがキーワードの本なだけに、ブックカバーに「記事(生地)を仕込んで」みたりと、本のモノとしての造形の面白さに着目して本作りをした。一方、単なるパン屋ガイドにとどまらず、パンに関わる人々の生き様や、そこから垣間見える商い方・生き方の多様性や、社会課題などを提示した。こうした、モノとしての本作り、コトとしての本作りのあり方は、この連載の核心になると思うので、次回、改めて編集室ではどんな本作りをしているかを語りたいと思う。

今回の話題は「写真」。

ひとり出版者ゆえ、もちろん写真撮影も私自身が行っているのだが、実は普段からお世話になっている、我孫子市にあるブックカフェ「North Lake Cafe & Books」の松田さんご夫妻が、こんな写真展を企画してくれたのだ。

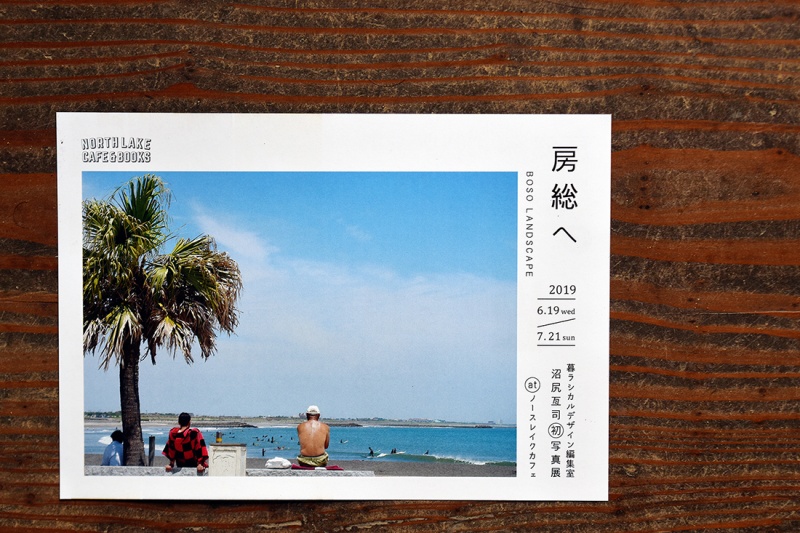

写真展「房総へ BOSO LANDSCAPE」のチラシ

「房総へ BOSO LANDSCAPE」。

手前味噌な告知でたいへん恐縮なのだが、私の初の写真展である。2006年に千葉県の情報誌を出版する会社に入社して以来、13年間にわたり撮り溜めてきた写真の中から、夏休みに房総半島へ旅したくなるような写真をチョイスさせていただいた。といっても、観光名所やインスタ映えするようなグルメ写真は少ない。「くらし」「作り手」「営み」といったテーマ別に展示される。それぞれのテーマについて解説したいと思うが、それは編集室の本作りにおける写真のあり方と基本的に同じである。

まず「くらし」の展示。

自分が普段過ごしている日常とは異なる日常が、房総というフィールドのさまざまな箇所で展開されている。この「日常の差異」を知覚することで新たな世界へ目を向けるきっかけになれば、との意図で展示したものだ。

たとえば、編集室のある港町、勝浦の夏休みシーズンは、本屋が花火屋に変貌し、海藻店が海の家と化す。写真の薬局もこの通り、浮き輪、ビーチサンダル、木炭などを備えた「にわかホームセンター」に。アロハな佐藤製薬の「サトちゃん」が田舎特有の「ユルさ」を醸し出しているのも、房総の夏の風景なのだ。

「作り手」の展示では、若き糀作り職人や伝統工芸の「房州団扇」、そして南房総では常識的存在のパン屋「館山中村屋」などに焦点を当てた。「取材」を名目に、工芸品や食ができるまでの「過程」に立ち会える。これは取材者としての醍醐味だと思う。舞台裏をオープンにしてくれる作り手と対峙する時、伝え、記録する「メディア」性を意識する。だから、必然的に写真を撮る。

新宿中村屋とルーツを同じくする老舗「館山中村屋」は、年配スタッフが喫茶室の居心地の良さを支える

また、「営み」は房総の風土に根ざした生業にフォーカス。特に「捕鯨」と「落花生」という、海と大地の生業に絞って展示した。千葉県人であっても知らないことが多いこの二つの生業を「再発見」してもらいたい、という思いを込めて。

こうした写真展が行われる中でこんなことを言うのもなんだが、私は写真家ではない。カメラの学校は行ったことがないし、テクニカルなことは正直分からないことだらけだ。では、あなたは何者かと問われれば、間違いなくこう答えるだろう。「房総・千葉の編集者」だと。

まだコトバにもならない、房総・千葉の日常の愉しさ、悦び、感動のわずかな気配を編集し、伝えてゆく。その手段としてリトルプレス作り始めた訳だけれども、必要な要素に写真があった。だから、基本的に写真には「編集されること」が求めらる。

太平洋に面した漁港、和田には関東唯一の捕鯨会社「外房捕鯨」がある

成田山新勝寺に落花生を納める創業100年の老舗「伊藤国平商店」

テキストを配置することを想定し、被写体だけでなく色差のない暗闇や青空を大きく映り込ませることもあるし、レイアウトに合わせるためにトリミングすることを前提に撮ることもある。写真を撮るという行為は私にとって、写真単体で作品化させるというよりも、あくまでもこれから生み出すものの一過程だという認識がある。「編集」という作業により写真がテキストやデザインと一体となり、「メディア」という器があって読む・見る人たちに送り届けられる。その過程の一部なのだと。

だが一方で、逆に「写真が編集を求める」ことがある。その時、写真からは確かな意志、力のようなものが静かに滲み出ていて、同じ一枚なのに不思議と厚み・深さを感じさせるのだ。写真は時に、そんな主張をしてくるから面白い。

ご来場いただいた方たちにそんな主張を感じていただき、「房総へ」という気持ちが湧き上がってきたのならば、有難いことこの上ない。会場では木更津市のマイクロブルワリー「SONGBIRD」さんのビールや、八街市「伊藤国平商店」さんのピーナッツペーストの販売もある。房総のおいしさとともに、ぜひ全身で房総を体感し、楽しんでいただければと思う。どうぞ、気軽にぶらりとお立ち寄りください。

【ぬまじり・こうじ】

1981年千葉県生まれ。千葉県全域のタウン情報誌『月刊ぐるっと千葉』編集室に在籍した後、2014年に千葉・勝浦の古民家を拠点にした「暮ラシカルデザイン編集室」を開設。「房総の名刺のような存在感としての本」を目指して、取材・制作・編集などの本づくりから営業までを行う。これまでに、人・地域にフォーカスした『房総カフェ』『房総のパン』『房総コーヒー』『房総落花生』『BOSO DAILY TOURISM 房総日常観光』などのリトルプレスを発行。