この春、江戸文化研究家の安原眞琴さんの好評既刊『東京おいしい老舗散歩』が、新たな取材を加えて、よそおいも新たに『増補版 東京おいしい老舗散歩』(2025年4月18日発売)となって、かもめの本棚に帰ってきます。

連載の最終回では、『増補版 東京おいしい老舗散歩』収録のコースから、宝石箱のような洋館のバル&カフェを訪ねて、山の手の界隈を散策する老舗散歩を紹介します。 最終回では、どんな季節にもおすすめの散歩コースをご紹介します。暑くても寒くても大丈夫。そのわけは、台地のてっぺんからスタートし、あとは降りるだけだからです。〈高低差好き〉にはたまらないコースでもあります。また、歴史散歩の時代の幅も広く、江戸時代から近代、昭和まで、いろいろな時代に思いを馳せることができます。〈時間の迷路〉に迷い込んだ気持ちで散歩をお楽しみください。

牛込の歴史 散歩のスタート地点の〈牛込〉は、上野や浅草のような観光地でもなく、銀座のような商業地でもなく、言ってみれば住宅街なので、行ったことがない人も少なくないのではないでしょうか。そこで、はじめに少し歴史を振り返ってみたいと思います。

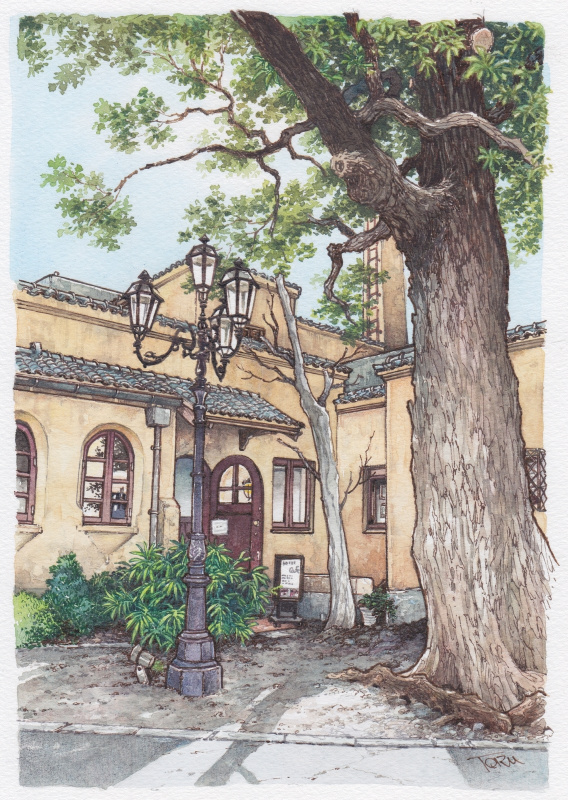

小笠原伯爵邸(新宿区河田町 平成14年開業)

〈牛込〉は、江戸城外濠の外側、つまり江戸の町の外、城外に位置しています。とは言っても江戸時代には、江戸城正門の大手町とは正反対の西側、いわば〈搦め手〉を守るとても大切な場所でした。そのため、〈御先手組〉や〈百人組〉など警備を担当していた幕府直属の武士が集住する屋敷群が多くありました。また、信頼のおける徳川将軍家と親しい大名の屋敷も点在していました。

それが明治維新で一変します。日本から武士がいなくなり、陸軍の軍用地を中心に、華族の屋敷や庶民の住まいに変わっていきました。たとえば、この地域で最も大きかった尾張徳川家上屋敷は、明治に陸軍士官学校になり、現在は防衛省の庁舎になっています。

〈華族〉とは、明治時代から昭和22年(1947)まであった貴族階級のことです。〈公卿華族〉、〈武家華族〉、〈勲功華族〉など何種類かありましたが、牛込は明治から昭和まで、どの華族もまんべんなく多く住む地域になりました。ちょうど高台だったので、「山の手の高級住宅街」になったわけです。

では、あらためてスタート地点の〈若松河田駅〉に行きましょう。地下鉄の都営大江戸線が通っています。

駅を〈河田口〉から出たら、左手を振り返ってみてください。振り返ったすぐ目の前が今回のランチ場所、〈小笠原伯爵邸〉です。

「小笠原」と聞いてピンとくる方もいらっしゃると思いますが、中世から続く兵法や礼法の宗家として知られる小笠原家の屋敷です。江戸後期の切絵図「牛込市谷大久保絵図」にも、〈小倉藩藩主・小笠原左京大夫の下屋敷〉として大きく描かれています。

このように聞くと、こんどはいかめしい武家屋敷を想像する人もいるかもしれませんが、そこに建っているのは、とてもかわいらしい宝石箱のような洋館です。

中世から続く小笠原家の屋敷であった小笠原伯爵邸

もうお分かりだと思いますが、この小笠原家は明治以後、華族の伯爵となって、この地で新生活を始めたのです。

洋館を建てたのは、小笠原

忠忱伯爵の家督を継いだ

長幹(1885-1935)です。洋館の敷地は、相続当時は2万坪余りありましたが、今は1千坪ほどになっています。それでも相当広いですが、かつての武家や華族の屋敷が、いかに広かったかが想像できるのではないでしょうか。

小笠原邸のシガールーム

小笠原邸は、昭和2年(1927)に建てられました。同じ頃に建ち、現存している皇族の洋館には、昭和8年に竣工し、現在は東京都庭園美術館になっている港区の旧朝香宮邸などがあります。朝香宮邸はアール・デコ建築ですが、小笠原邸はスパニッシュ様式の建物です。

クリーム色の外壁、スペイン瓦と煉瓦、煙突、中庭のパティオ、庭に面した広々とした明るいベランダ(現在はレストランのテラス席として使われています)、独特のイスラム様式の円筒形をしたシガールーム。そして、これらの空間が、曲線の唐草模様を中心に小鳥や犬、草花などが散りばめられたステンドグラスやアイアンワーク(鉄製の門扉や窓枠などの装飾)で、さりげなく飾られています。どの部屋、どの庭にも、小さな発見や大きな発見があって、ワクワクしてしまいます。

邸内は鳥や草花の意匠に彩られている

設計したのは〈曾禰中條建築事務所〉。明治41年(1908)に曾禰達蔵と中條精一郎によって開設された、戦前の最大最良の民間設計事務所といわれていたところです。日本初のステンドグラス作家の一人、小川三知のステンドグラスも残っています。

このような、かわいい美しさが細部にまで宿る建物が造られたのは、政治家でありながら、彫刻家の朝倉文夫に師事していた長幹自身の美術への造詣の深さにもよるようです。長幹が手がけた装飾もあるので、どうぞ探してみてください。

小笠原邸の魅力のすべては、とても紹介しきれないので、ご自身の目で確かめていただくとして、そろそろランチにしましょう。

トマトソースのバゲットと生ハムの軽食

〈パン・コン・トマテ〉

ランチタイムでは〈レストラン「小笠原伯爵邸」〉と〈バル&カフェ「OGA BAR」〉の2箇所で食事ができます。今回はバルでいただきますが、しっかり食事をしたい方は、レストランでスペイン料理のランチコース(予約制)がいただけます。

バル専用の通用口から入ると、今まで日本にいたのに急にスペインの小さな古いバルを訪れた気持ちになります。木の床が軋む音やアーチ型の窓から差し込むやさしい光が、その気分をいっそう盛り上げます。

バルなので食事のメニューは軽食になりますが、味は本格的です。今回いただいたのは、〈パン・コン・トマテ〉という、フレッシュトマトソースをのせたバゲットとスペイン産生ハムのセット。もちろんバルでいただけるワインは、スペイン料理のメニューとの相性もバッチリです。

一口サイズのお菓子セット

〈ミニャルディーズ〉

デザートも豊富で、ケーキ類にも心惹かれましたが、ヨーロッパのお菓子が何種類もいただける〈ミニャルディーズ〉(一口サイズのお菓子)のセットを注文しました。〈マカロン〉〈ギモーブ〉〈マルコナチョコレート〉〈ポルボロン〉でセットになっています。

バルの食事は、見事な〈モッコウバラ〉のある中庭のパティオでもとることができ、そのまま〈屋上庭園〉に上がって見学することもできます。ただ、その他の部屋はレストランとして使われているため、見学が可能な時間が限られているのでご注意ください。

お腹を満たしたところで、いよいよ散歩に出かけましょう。

ここからは、山の手を歩きますが、江戸から近代までさまざまな時代が交互に出てきますので、〈時間旅行の迷子〉にならないように気をつけてください。

〈小笠原伯爵邸〉を出ると、すぐ左に新しく拡張された下り坂があり、そこからフジテレビ跡の高層マンションが臨めますが、この坂は下りません。坂を横目に尾根づたいに直進します。

江戸六弁天の1つ、抜弁天は庶民の人気を集めた

少し行くと、まっすぐ行く道と、下り坂の待つ左へ300度ほど大きく曲がった道の分岐点に着きます。その内輪の部分に、今日の最初の目的地〈抜弁天〉があります。江戸時代には〈江戸六弁天〉(本所、洲崎、滝野川、冬木、上野、東大久保)の1つとして庶民に人気がありました。

時代ごとに変化を余儀なくされ、明治時代には神仏分離令によって別当寺だった〈二尊院〉が廃寺になりました。第2次世界大戦では戦災を受け、水鉢を除いて灰燼に帰しました。さかのぼって5代将軍徳川綱吉の「生類憐れみの令」の時には、このあたりに2万5千坪の犬小屋が設けられ、この寺社もとりこまれたようです。

(つづく)

《本文中で食べたメニュー》

パン・コン・トマテ(ワインセット) ¥2,200

ミニャルディーズ(ドリンクセット) ¥1,320

【バル&カフェ「OGA BAR by 小笠原伯爵邸」】

東京都新宿区河田町10 -10

電話 03-3359-5830

[営業時間]

12:00 ~ 20:00(L.O.19:30)

[定休日]

年中無休 ※年末年始を除く

◎バル&カフェとレストランでは営業時間と入口が異なります。

詳しくはお店のホームページをご覧ください。

【安原眞琴公式サイト「makoto office 日本文化研究所」】

https://www.makotooffice.net/【挿絵と地図:鈴木 透(すずき・とおる)】

1965年福島県生まれ。「釣りキチ三平」などを制作する矢口プロダクションを経てフリー。

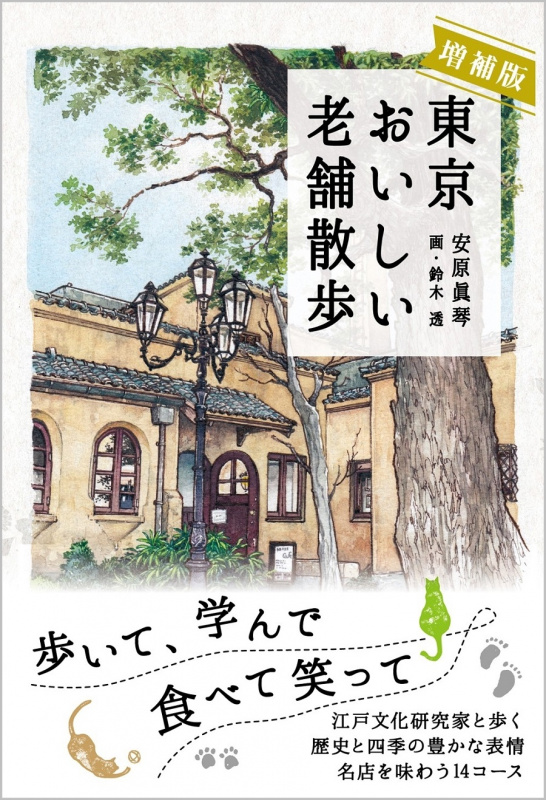

★2025年4月18日発売!★

新刊『増補版 東京おいしい老舗散歩』

定価2200円(税込)

この春、安原眞琴さんの『東京おいしい老舗散歩』が待望の増補版になって帰ってきます。

2017年の刊行から8年――。変わり続ける東京のなかにある変わらないものを見つめてきた著者が、路地に息づく四季の表情、歴史の息吹に心をときめかせて、変わらぬおいしさを名店で味わう14の散歩コースを、書き下ろしと新規取材を加えて紹介いたします。再開発エリアの中心で味の真髄を伝える老舗、華族の洋館をリノベーションしたカフェ、文豪たちが通った下町の名店……。皆様もどうぞ、これからの季節の東京散策のお供にお役立てください。

・本の詳細と購入はこちら⇒