今年も新緑の季節が近づいてきました。近年都内は開発ラッシュで、自然が減ってきている気がしますが、それでもまだ都会の真ん中には、かなり広範囲で〈森林浴〉が楽しめる場所が残っています。

そこで今回は、そんな都心の自然を散歩して〈心身ともにリラックス〉させて、最後に老舗のお寿司屋さんでランチをいただくコースを紹介していきたいと思います。この散歩コースでは、自然だけではなく江戸情緒も満喫できます。ランチで訪れるお寿司屋さんも建物が昔ながらのしもたやなのはもとより、職人さんの技がつまったお寿司は、五感で江戸を味わわせてくれます。

江戸城の本丸の雄大な景色 〈江戸城〉には今でも10数カ所の門が残っていますが、一般の人々が出入りできるのは3つしかありません。1つは〈大手門〉。現在も地名や駅名として使われているのでお馴染みの名称ではないでしょうか。

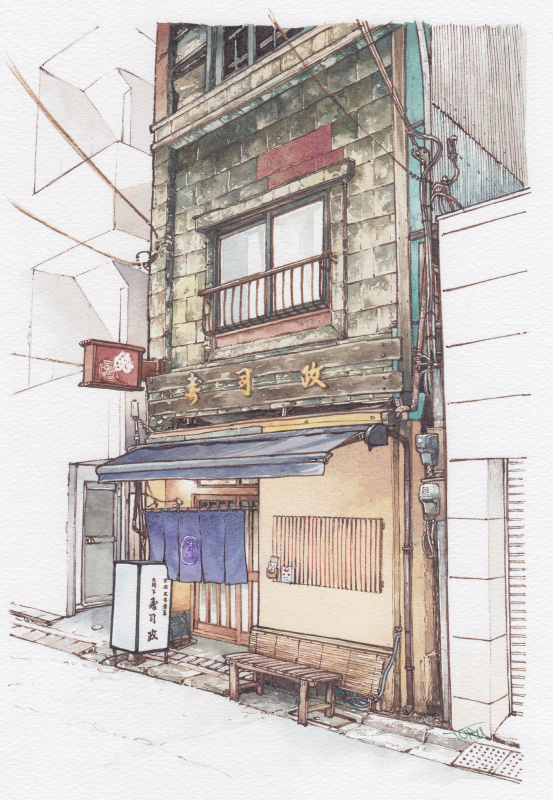

寿司政(千代田区九段南 文久元年創業)

そして、その他2つは〈平川門〉と〈北

桔橋門〉です。今日の散歩コースのスタートを切るのは、この〈平川門〉から〈北桔橋門〉までです。左側には常に見事な江戸城のお濠と石垣が見えているので、自然と江戸情緒とを味わいながら歩けます。だらだらした上り坂になっていますが、距離は非常に短いので健脚じゃなくても歩けます。どんなにゆっくり歩いても20分もかからないでしょう。

出発は〈竹橋駅〉にしましょう。地下鉄の東京メトロ東西線が通っています。大手町側の〈2番出口〉から地上に出ますと、そこはお濠端です。すぐに江戸城の石垣とお濠が目に飛び込んできます。水をたたえた広々としたお濠や、高くそびえる美しいお城の石垣を見ていると、江戸時代にタイムスリップした気分になれるでしょう。

ここで3つの門の役割について簡単にみておきましょう。

〈大手門〉は言わずと知れた江戸城の正面玄関です。〈平川門〉は江戸城の裏門で、通用口のように使われていました。〈北桔橋門〉は江戸城北部の防衛を担っていた門でした。そのため〈北桔橋門〉の石垣の高さは18・5メートルと江戸城で最も高く、圧巻の雄大な景色が見られます。

江戸の当時を想像してみましょう。〈高麗門〉と呼ばれる形をした〈北桔橋門〉をくぐると、すぐに〈江戸城本丸〉の天守閣が出てきます。この門がどれだけ重要だったのかが分かります。そのため門の扉部分を跳ね上げることができるようにしてありました。いわゆる「跳ね橋」になっていたので、そこから「はねばしもん」という名称になりました。

さて、〈平川門〉と〈北桔橋門〉は見るだけで、江戸城の〈本丸〉には入らず、歩道橋を渡って道の反対側に行きます。するとそこから先は江戸城の〈北の丸〉になります。本丸には代々の徳川将軍が住んでいましたが、北の丸に住んでいたのは将軍の関係者や家族です。

平川門は江戸城の通用門のように使われていた

特に、江戸中期に将軍の後継ぎ候補の3家〈徳川御三卿〉が創設され、以来そのうちの〈田安家〉と〈清水家〉が北の丸の住人になりました。西側が〈田安家〉、東側が〈清水家〉です。明治から昭和初期までの軍部に利用されていた時期はここでは端折りますが、その後、昭和44年(1969)に〈北の丸公園〉として一般に公開されました。

この公園の特徴は、自然があふれているところです。広大な公園の大半を占める中央の部分には、〈武蔵野を思わせる雑木林〉があります。目立たないように張り巡らされた細い遊歩道が、私たちを自在に林へと誘います。〈森林浴〉をしながら散歩をしていると、どこからともなく鳥の囀りが聞こえてきます。また、足を止めて足元に目をやると、小さな花や昆虫などに出会えます。高木からの木漏れ日も心地よいです。

北の丸公園

公園の西側には多少の起伏があり池もあって、中央部とは一味違った公園の別の顔を見ることができます。池とお濠の間にあるのが起伏のあるゾーンです。起伏を持たせたところに、さらに常緑樹をたくさん植えることで、北の丸の外に広がる道路やビルなどの現代社会の光景を隠しています。

このあたりは池と築山のある日本庭園のようなつくりになっていますが、人工的な美しさではなく、むしろ野趣あふれる雰囲気に包まれています。それがかえって山にハイキングにでも来たような、非日常の気分にひたらせてくれます。もちろん山といっても築山程度の低さと狭さです。いわば〈見立て登山〉です。

そんな山道を歩いていると、樹々の間からそこはかとなく水音が聞こえてきます。山深いのでどこから聞こえてくるのか、なかなか知ることができません。水音に導かれつつ崖を降りて行き振り返ると、なんとそこには滝が流れていた……こんな楽しみ方もできるかもしれません。ぜひ思い思いの登山をお試しください。

そして、頂上に登ってお濠を見下ろすと、この時期なので満開の桜が見えるかもしれません。そうです。このお濠は、お花見の名所でも有名な〈千鳥ヶ淵〉なのです。

(つづく)

【安原眞琴公式サイト「makoto office 日本文化研究所」】

https://www.makotooffice.net/【挿絵と地図:鈴木 透(すずき・とおる)】

1965年福島県生まれ。「釣りキチ三平」などを制作する矢口プロダクションを経てフリー。