学食で定番だったカツ丼からサラリーマンランチでおなじみのトンカツ定食。腹ペコの時に思い浮かべる選択肢の上位に、トンカツはいつもランキングされていました。これがまたご飯や味噌汁と相性がいい上に箸で食べるとくれば、もはや洋食ではなく和食のひとつなのではないか? と僕の個人的な感覚は言っていますが、出自をさかのぼると、明治時代に渡来したフランス料理のコトレット(cotelette)をその祖とする説が、日本洋食の起源に関する諸文献に散見されます。まぁ、その辺の判定は諸賢の研究に譲るとして、「ととら亭」の守備範囲は日本の国境の外側。

実はトンカツのルーツに興味を持ったのは、僕らがまだ気ままな旅をしていた15年ほど前のことでした。当時の目的はアバウトな食べ歩きです。たとえばトンカツの元祖はイタリアのミラノ風カツレツ(コトレッタ・アッラ・ミラネーゼ〔cotoletta alla milanese〕)らしいと聞けば、地理的にほど近いウィーンに行ったらヴィーナー・シュニッツェル(Wiener schnitzel)を食べてみよう! という具合に。

この発想は思いつきとはいえ、いま振り返ってみても的を射たものだったかもしれません。なぜならミラノの位置するイタリア北部は東側でオーストリアと国境を接しており、交通の便が悪かった時代でさえ、じゅうぶん相互に文化的な影響を及ぼし合える距離でしたから。

なるほどヴィーナー・シュニッツェルの形はミラノ風カツレツと同じ、肉を薄く伸ばした紙カツ風。肉こそビーフだったものの、バターでこんがり焼かれたキツネ色の姿は、まさしくトンカツの祖先の趣がありました。現地風にレモンを絞るのではなく日本のトンカツソースをかけたら、味の差もほとんどなくなるでしょう。

ブルガリアの首都・ソフィアにあるラルゴビルはかつて共産党本部だった。現在は国民議会が入っている

ソフィアのお洒落なローカルレストラン

家系図的には、イタリアのミラノ風カツレツから西方のフランスでコトレットが、東北方向のオーストリアでシュニッツェルが生まれ、海を渡ったコトレットの子が日本のカツレツといわれるので、トンカツ(ブタのカツレツ)から見ればシュニッツェルは叔父叔母に相当します。

こうして勝手に納得した僕らを仰天させる料理が待っていたのは、場所がウィーンから少々離れたブルガリアでした。

この時の目的はととら亭の料理取材。メニューをにらんでいて気づいたのが「Шнuцеа」なる単語です。シュニッツェ・・・ア? これはもしやシュニッツェルのご当地版か?

それなら経験値を上げるためにも一度食べておこうとオーダーしてみれば、出てきたのはトンカツのイメージとはほど遠いシロモノです。まず、衣をまとっていてもパン粉が付いていません。それは卵液を塗って焼いたピカタにそっくり。さらに食べて驚いたのは、肉がポークでもビーフでもなく、チキンの、それもひき肉だったこと。トンカツから見てシュニッツェアは従兄妹にあたりますが、これほどまでの違いは想定していませんでした。

ブルガリアのシュニッツェア

そしてこのサプライズは、さらに大きくなって日本のすぐ近くまで届いていたのです。

時は2019年6月。僕たちは日本ギョウザのルーツを追って中国東北部から内蒙古自治区を抜け、モンゴルのウランバートルを訪れていました。ここは飛行機でなら成田からの直行便でたった5時間半の距離。しかし気候と文化の違いは事前のイメージとかけ離れたものだったのです。

まずモンゴルは平均標高が1580メートルの高地にあり、深い内陸部の大陸性気候も相まって、冬は首都でさえ最高気温がマイナス10度台、最低はマイナス30度台の日々が普通に続きます。

その地で遊牧生活を送るということは、ある意味、日々これサバイバル。さらにこうした文化は大モンゴル国が終焉を迎える1924年まで続き、そこからの近代化も第一歩目がソビエトに次ぐ世界で2番目の社会主義国家となることだったのです。

現代においてでさえ野菜がほとんどなく、肉、それもラム肉で埋め尽くされる食事に圧倒されながら、僕らは頭と舌の双方で文化の違いを実感していたのでした。

モンゴルのゲル(移動式大型テント)

首都・ウランバートルのレストラン。表記は基本的にキリル文字

帰国日が近づいたある日、ローカル食堂でキリル文字のメニューをつっかえながら読んでいて気づいたのが「шницель」という料理。これは……シュニッツェル? モンゴルにウィーン由来の料理があるのかといぶかりつつも、僕らは市場の食堂でハンガリーのグヤーシュが伝わったとされるゴリヤシを食べていたのを思い出しました。しかもその変わりようは、オリジナルのスパイシービーフシチューがラムの素朴な煮込みのライス添えになるという意表を突いたレベル。すると、これもまたかつて知ったものとはぜんぜん違う何かが出てくるかもしれません。そこでオーダーした僕たちの直感は的中していました。

運ばれてきたのはブルガリアで食べたシュニッツェアとそっくり。パン粉は使われておらず、卵液を塗って焼いたピカタタイプじゃないですか。しかも肉は土地柄かラムのひき肉に置き換わり、添えられていたのはレモンでもトンカツソースでもない、ラムのグレービーソース。地理的にはオーストリアからモンゴルへと日本に近づいたにもかかわらず、料理はどこから見てもまったくの別物です。同じ祖先を持っていても世代を経て育った場所が変わると、ここまで違う料理になるとは。

モンゴルのシュニッツェル

さて、ここまで6回にわたり、皆さんと一緒に日本に帰化したラーメン、ポテトサラダ、ロールキャベツ、ギョウザ、南蛮漬け、トンカツをたどって世界各地を旅してきました。そのいずれもが僕たちの想像をはるかに超えて広がっている事実に驚かれた方も少なくないと思います。しかしこれらの伝播ルートや起源は依然、謎に包まれており、学者の間ですら統一された見解はありません。

ならば新しい発見を探して、今日の食事から料理の旅に出てみようではないですか。きっと思いがけない出会いが、思いがけない場所で待っている。そんな希望と期待を持ちながら、僕らも世界地図を広げているのですよ。地球は僕たちが考えているよりずっと大きく、驚きとおいしいものに満ちていますからね。

それではよい旅を! See you on the next trip!!(おわり)

―― 気になる料理の伝播ルート、すなわちミシングリンク(失われた環)を追いかけて夫婦で世界中を旅している久保えーじさんの連載。いかがでしたか? この連載原稿を執筆中、新しい店舗兼住居の準備に追われていた久保さんですが、いよいよ7月、葛飾・柴又に「旅の食堂ととら亭」の新店舗がオープン予定です。久保さん夫婦の夢と汗と涙(?)が詰まったこの新店舗については後日、インタビュー記事にて皆さまにご紹介します。楽しみにお待ちください。【「旅の食堂ととら亭」のホームページアドレス】

http://www.totora.jp/

定価1,980円(税込)

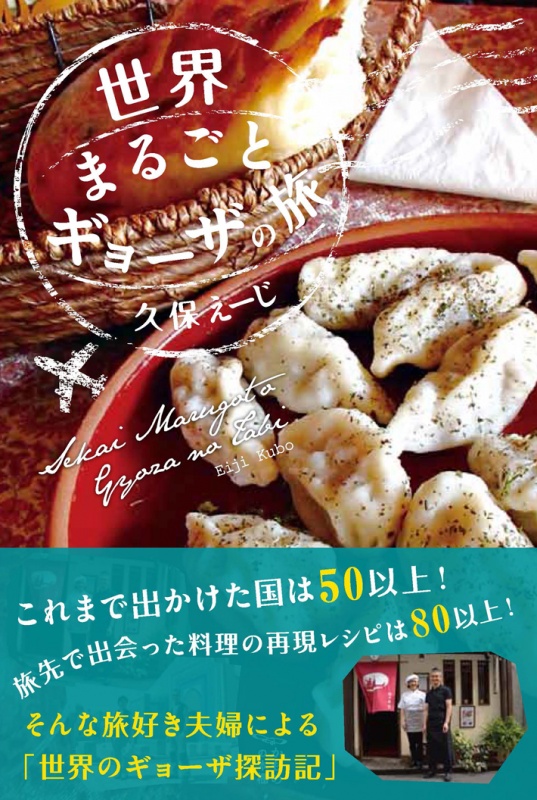

これまで50以上もの世界の国々を旅してきた久保さん夫婦が営む『旅の食堂ととら亭』は、2人が旅先で出会った感動の味を再現した“旅のメニュー”を提供するお店。元会社員のえーじさんが広報&フロア担当で、料理人の妻・智子さんが調理を担当。そんな彼らが追いかけ続けているのが、世界のギョーザだ。トルコのマントゥ、アゼルバイジャンのギューザ……国が変われば名前や具材、包み方も変わる! 個性豊かな世界のギョーザをめぐる旅と食のエッセイ。

◎『世界まるごとギョーザの旅』の詳細はコチラ⇒

☆