ジャマイカのリゾート地、モンテゴベイ

料理取材の旅をしていてハッとすることのひとつに、「思わぬ出会い」というのがあります。たとえば地球の裏側でほとんど和食化した身近な料理に出会ったとしたら? それも日本食レストランではなく、現地のローカル食堂で。2014年に訪れたジャマイカでは、まさしくそんな経験がありました。10センチほどある魚のフリッターに甘酸っぱいソースがかかった料理、その名もエスコビッチ。

覚えのある味ですし、どこかで聞いた名前ではないですか? それは日本の惣菜でおなじみの南蛮漬け。そして伝えた南蛮国のひとつがポルトガルで、現地ではエスカベッシュやエスカベーチェと呼ばれています。ジャマイカをはじめとする中南米は16世紀に隣国のスペインが侵略していましたから、それで伝わったのでしょうか。

手前がエスコビッチ。前菜ではなくライス付きのワンプレート

実際、西欧で食べたエスカベッシュと南蛮漬けは見かけも味もそっくりでしたからね。ところが、ととら亭でエスコビッチを紹介することになって名前の意味を調べてみると、エスカベッシュなる語はスペイン語でもポルトガル語でもないとわかったのです。es-cabecheやesca-becheなどに分解してもただの音でしかありません。つまり借用語、外来語ではないのか?

調べる範囲を広げてみると、エスカベッシュはイベリア半島がイスラム化された8世紀から14世紀の間にムーア人がアル・シクバージ(al-sikbaj)という名前で伝えたのだ、との説にぶつかりました。ムーア人といえば北西アフリカに古くから住むイスラム化されたアマジク人(ベルベル人)。彼らは母語のほか、アラビア語の話者でもあります。アルはアラビア語の定冠詞ですから、この説にはそれなりに説得力があるような気がしました。

しかし素直に受け取れない部分もなくはありません。だいたいアル・シクバージがエスカベッシュと聞こえたというのはこじつけが過ぎる気がしますし、アラビア語話者がal-sikbajを日本語表記とおりに発音するのを直接聞いたこともないのです。結局、この疑問が確信に変わったのは、アルを除くシクバージにアラビア語としての意味がないとわかったからでした。伝えた側も、伝えられた側も、誰かから借りた言葉を使っている。ならばその相手とはいったい誰なのか?

そこでアラブ民族の侵略ルートをさかのぼって次に行き着いたのはペルシャ(現イラン)でした。民族こそ違いますがアラビア半島に隣接しており、イスラム教という大きな共通点もあります。なるほどイラン人のお客さまに聞けば、アルを除いたシクバージには、ペルシャ語でシク(酸っぱい)バ(食べ物)という意味があるとのこと。さらにその線で調べてみると、シクバは糖蜜と酢で肉を煮た料理だったそうな。

おぼろげながらもシクバ(ペルシャ)→アル・シクバ(北アフリカ・アラビア半島) →エスカベッシュ(南欧) →南蛮漬け(日本)説は信ぴょう性を帯びてきた気がします。ならばイランに行ってオリジナルを食べてみよう! と意気込んだところで料理名での追跡は行き詰まってしまいました。理由は不明ですが、今ではもうイランでシクバは食べられていないらしいのです。

仕方なく発想を変えた僕らは、日本の南蛮漬けを出発点に素材や調理方法の変化をさかのぼってみることにしました。まず大きな変化である主材料の肉がどこで魚に変わったのか? ととら亭でフランス人の方に会うたび聞いてみると、今のところ答えは例外なく「エスカベッシュは魚料理」。ところが耳寄りな情報がスペイン中部出身の方から得られたのです。現地でエスカベッシュは魚のほか、肉でも作るというではないですか!

さらに確信を深めたのは、スペインで買ったという、うずらのエスカベッシュの缶詰をいただいたときです。開けてびっくり、中身は南蛮漬けと大きく異なり、ほんのり酸味と甘みのあるスープで煮たうずらとは。聞けば彼の生まれ育った地域では、食べ方も温冷それぞれあるそうな。だんだんシクバに近づいてきましたよ。

ウズラを使ったスペイン製エスカベッシュの缶詰

缶詰の中身。これが南蛮漬けの原型のひとつ

と喜んだのもつかの間、ここでまたしても僕らの仮説はひっくり返ってしまいました。エスカベッシュよりシクバージの発音に近いスキベッチという料理が、イタリアのシチリア島にあるというのです。シチリア島といえば、アグラブ朝のアラブ人が831年に征服して以来、1091年までの260年間、ムスリムの支配下にあった地域。そうなるとペルシャからスペインまでの伝播ルートは、北アフリカを経由したジブラルタル海峡横断を含む陸路だけではなく、地中海を西進した海路や、地中海北部沿岸地域に沿った別の陸路まで、さまざまな可能性が出てきます。

そのうえ13世紀のエジプトで書かれた料理書に、小麦粉をまぶしてゴマ油で揚げた魚を酢とはちみつに漬けるという、まんま南蛮漬けに近いレシピまで見つかっていたとは!(ゴマの原産地はアフリカのサバンナ地帯といわれています)。とどめが紀元前1700年のバビロンでアッカド人が書いた楔形文字の料理書に、酢を使った肉の煮込み料理があると来ました。

いずれもまだ原語の訳文を確認していませんが、もしこれらが事実なら南蛮漬けのルーツはポルトガルやアラブ諸国、ペルシャすら超えて、人類が酢を手にした紀元前5000年のバビロニアまでさかのぼることになってしまいます。いやはや身近な料理にも壮大な歴史が詰まっているのですね。次の旅ではまずシチリア島を訪れて、スキベッチを探してみなくては!(つづく)

【「旅の食堂ととら亭」のホームページアドレス】

http://www.totora.jp/

定価1,980円(税込)

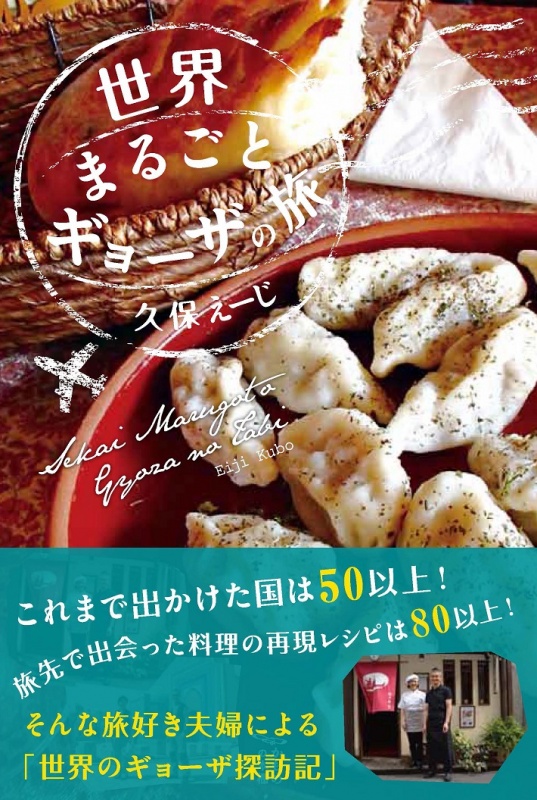

これまで50以上もの世界の国々を旅してきた久保さん夫婦が営む『旅の食堂ととら亭』は、2人が旅先で出会った感動の味を再現した“旅のメニュー”を提供するお店。元会社員のえーじさんが広報&フロア担当で、料理人の妻・智子さんが調理を担当。そんな彼らが追いかけ続けているのが、世界のギョーザだ。トルコのマントゥ、アゼルバイジャンのギューザ……国が変われば名前や具材、包み方も変わる! 個性豊かな世界のギョーザをめぐる旅と食のエッセイ。

◎『世界まるごとギョーザの旅』の詳細はコチラ⇒

☆