第2回 ポテトサラダとペルーのパパ・ア・ラ・ワンカイナ

ローカル食堂のファサード(ペルー・クスコ)

ドイツのブラートカートフェルン(ジャーマンポテト)、ベルギーのフライドポテト、アイルランドのシェパーズパイ……ジャガイモを使った料理が国民食となっている国は少なくありません。かくいう僕らの日本もまた、肉じゃがやポテトコロッケ、ポテトサラダなどは、もはや洋食の枠をこえて和食の域に入りつつあるでしょう。

ところがこのジャガイモ、ヨーロッパ、アジアともに古くからあった野菜ではないのです。原産地は南米にあるチチカカ湖の南側、ペルーとボリビアの国境付近といわれ、ヨーロッパの人々がジャガイモを手にしたのはコロンブスの航海以降である16世紀後半。しかも見かけの悪さが災いして、食用化されるにはさらに100年以上の時を待たねばなりませんでした。日本でも一般的に食べられるようになったのは明治以降といわれています。

そこで興味を持ったのが、約1500年前にさかのぼるらしい、生まれ故郷でのジャガイモの食べ方。それを調べにはるばる南米大陸まで行ったのは2009年の夏のことでした (目的の半分はマチュピチュやナスカの地上絵、チチカカ湖を訪れることでしたが) 。

ルートはエクアドルからペルー、ボリビア、チリと南下し、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ、ブラジルを3カ月間かけて巡る長大なもの。とにかく遠くてしんどい旅でした。治安の悪さもさることながら、アンデス山脈の高地を気候が著しく変わる南北方向に移動するのは、健康維持だけでも一苦労だったのです。また季節が南半球の冬に当たっていたことも、予算の都合上、暖房のない安宿を泊まり歩いた僕らには悩みの種でした。

マチュピチュ(ペルー)

そんなわけで出発後まもなく、悪い予感が次々と当たり出したのは言うまでもありません。エクアドルではバスの車内でスリとひと悶着、高度が上がれば高山病、挙句の果てには場所もわからない山中で暴動に巻き込まれ、僕らの旅はスリルとサスペンスに満ちたものとなってしまったのでした。しかし、それを補って余りある感動があったこともまた事実。雄大なアンデス山脈一帯にはそれまでの旅で見たこともない、まるで別の惑星のような世界が広がっていたのですから。

そして驚きは風景だけではなく、目の前の食卓にもありました。同じ材料を使っていても、西欧と接触が遅れた南米には独特な食文化が残っていたのです。またスペイン侵略後の影響から、複雑な料理が生まれた点も忘れてはならないでしょう。

ペルー版ポテトサラダともいえるパパ・ア・ラ・ワンカイナはその代表例のひとつ。外来の料理や調理方法と現地の素材が結びついた成り立ちは、ご飯とオムレツを組み合わせたオムライスや、グラタンの具材を入れ替えたドリアなど、日本の洋食と多くの共通点を持っています。パパ・ア・ラ・ワンカイナの場合、まずその名前からして両文化のハイブリッドなのですよ。

パパとはジャガイモを表すケチュア語(インカ帝国を作った部族の言葉)、ワンカイナはリマから東へ200キロメートルほど入ったところにあるワンカーヨ地方の意、それを前置詞「a la」を用いて「Papa a la huancaina(ワンカーヨ風のポテト)」と組み合わせているのはスペイン語の文法ですからね。

「パパ・ア・ラ・ワンカイナ」※店のアレンジでチーズものっています

さて、ポテトサラダといえば、茹でたジャガイモを何らかのソースで和えた冷菜。この定義によれば日本のポテトサラダはビネガーとハーブでさらっと和えたドイツ、フランスタイプではなく、マヨネーズを絡める濃厚なロシアの「サラタ・オリビエ」の流れを汲むといわれています。 ところがペルーのパパ・ア・ラ・ワンカイナはそのいずれとも違っているのですよ。

まず旧世界由来の素材である炒めたタマネギ、フレッシュチーズ、ガーリックに現地のアヒアマリージョ(あまり辛くないトウガラシの一種)を加えてブレンダーでペースト状にし、弱火にかけながらミルクで延ばした後、塩、ブラックペッパーで味を調えます。これを茹でたジャガイモにかけ、くし形か輪切りにした茹で卵とブラックオリーブを添えてサーブする。こうして食べるジャガイモは、異なる文化の素材が絶妙に混じり合い、ほのかなスパイス感といい、酸味のないまろやかさといい、日本のポテトサラダとは全く異なる料理になっていました。

生まれはリマからワンカーヨ間の鉄道敷設現場の食堂で、現地出身の女性が出していたという説や、同じくこの2都市を結ぶ鉄道の駅で提供されていたものが有名になったとの説がありますが、実際のところ、よくわかっていないようです。ワンカーヨは標高3259メートルに位置し、水の沸点が低いため、圧力釜を使わない限りジャガイモをおいしく茹でることはできません。

またオリーブが生産されているのも沿岸部ですから、少なくとも作られたのはより標高の下がった街ではないか? 見かけはペルー版チキンカレーともいえるアヒ・デ・ガジーナのソースがほぼ同じレシピで作れることから、僕らとしては、この料理との間にも何かありそうだとにらんでいます。

ペルー版のマイルドなチキンカレー風料理「アヒ・デ・ガジーナ」

ともあれ、ジャガイモは元来とてもシンプルに食べられていたのでしょう。チチカカ湖畔の街、プーノからボリビアのラパスにかけての地域では、保存食として凍み豆腐のように加工したチーニョが付け合わせの定番でした。これは白と灰色がかった黒の2種類があり、いずれも独特なくせのある匂いがしましたけど、今から思えばそれもまた、南米を巡る旅の思い出のひとつなのかもしれません。この次は夏に訪れて、パタゴニアまで南下しつつ、ジャガイモを使った別の料理も探してみたいですね。(つづく)

白チーニョ(写真右端から右下にかけて見える灰色がかったもの)

黒チーニョ(写真手前の黒っぽいもの。こっちのほうが臭います)

【「旅の食堂ととら亭」のホームページアドレス】

http://www.totora.jp/

定価1,980円(税込)

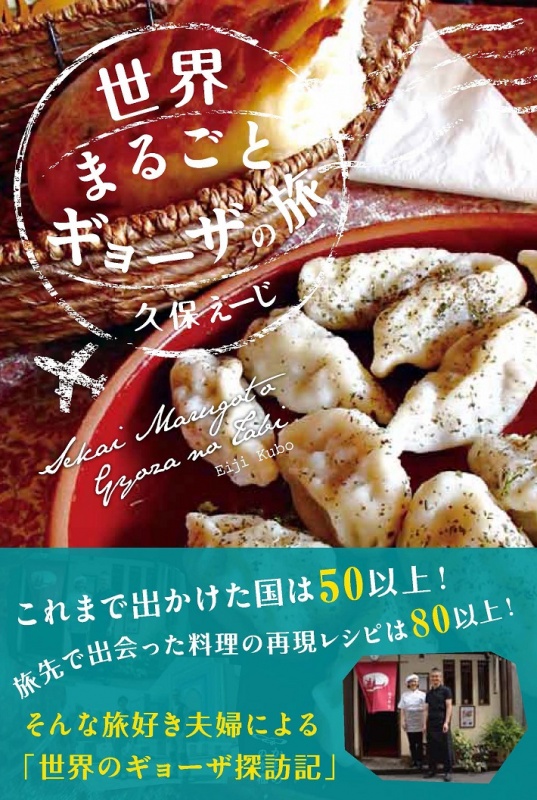

これまで50以上もの世界の国々を旅してきた久保さん夫婦が営む『旅の食堂ととら亭』は、2人が旅先で出会った感動の味を再現した“旅のメニュー”を提供するお店。元会社員のえーじさんが広報&フロア担当で、料理人の妻・智子さんが調理を担当。そんな彼らが追いかけ続けているのが、世界のギョーザだ。トルコのマントゥ、アゼルバイジャンのギューザ……国が変われば名前や具材、包み方も変わる! 個性豊かな世界のギョーザをめぐる旅と食のエッセイ。

◎『世界まるごとギョーザの旅』の詳細はコチラ⇒

☆