個性を押さえつけるのではなく、

見極めながら、正しい姿勢を教える

“十人十色の生かし方”を見据える

現在は普及活動の一環として、講演や体験教室を通じて全国の子どもたちにソフトボールを教えています。「見る・聞く・やってみる」を体験させることはとても大事なこと。ノックはボールが取れるまで交代なしのルールを徹底しています。限られた時間であっても指導する以上は選手と監督の関係です。親御さんの介入は一切受け付けず、最後まで子どもととことん付き合う覚悟で臨んでいます。

自信がなさそうな子どもや目立ちたがり屋など、個性は十人十色。子どもたちの個性を押さえつけるのではなく、一人ひとりのカラーをしっかりと見極めながら、取り組む姿勢を教えることが私の指導方針です。

一人ひとり違うから多面的な教育ができる 以前、言葉遣いの悪いやんちゃな子どもがいて、私は意図的にその子を無視したことがありました。その子はかまってほしそうにしていたけれど、レッスン中は終始知らん顔。そして最後の最後に、「その態度はよくないよ。どうして監督が無視したかわかる?」と声をかけました。「監督も昔、同じ失敗をしたからわかるけれど、きみの言動でチームのみんなに迷惑をかけてしまったんだよ。そんな言葉を使っちゃだめだ」。その子の気持ちに寄り添いながら話をすると、わかってくれたのか「ごめんなさい」と反省してくれました。

ここで忘れてはいけないのが、この子のようなやんちゃな一面です。これも個性の一つで、負けん気を発揮する場ではプラスに働くかもしれません。自分を出し切って挑戦しなきゃいけないときは、「遠慮せず全力で行け!」と、フォローしてあげることも必要。全否定せず、個性を存分に生かせる場と、我慢させる場のメリハリをしっかり教えることが大切です。大人たちは、「この子にとって何が最善な方法か?」を考え、それを教えることを放棄してはいけません。個性が違うからこそ多面的な教育ができるのではないでしょうか?

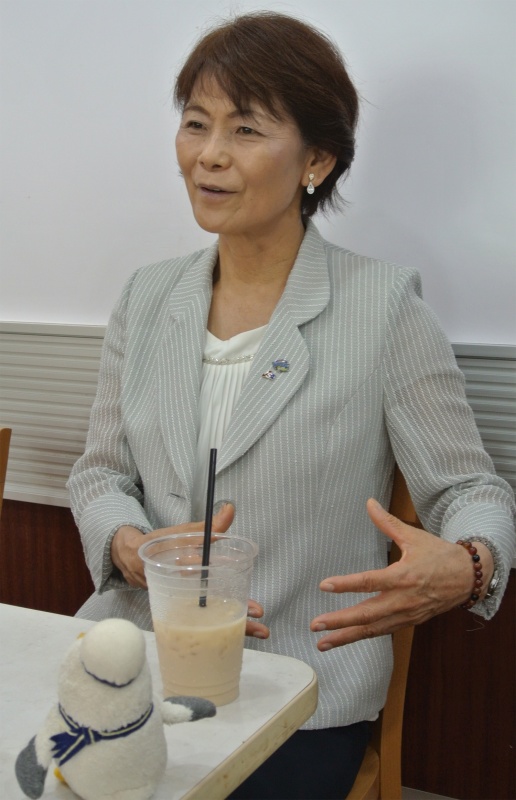

―ソフトボールと出合った中学時代から、選手、指導者と、宇津木さんの人生を振り返るようにお届けしてきた同シリーズも、いよいよ最終回。最後は、個性について総括します!【宇津木妙子オフィシャルブログ「心」】

http://utsugitaeko.aspota.jp/【先生たちのちょいカツ!】

宇津木妙子さんが自らに入れるカツとは?

http://www.tokaiedu.co.jp/kamome/contents.php?i=332(構成:狭間由恵)