栃木県那須高原山麓・横沢地区で毎年夏に開催される「山のシューレ」。NPO法人アート・ビオトープが主催するこのイベントは、自然に耳を傾け、人々が創り上げてきたさまざまな物ごとについて学び、領域をこえて語り合い、思想を深め合う“山の学校”です。今年は「聖なる場所の力~場所や土地を新たな視点から問い直す」をテーマに開催されました。かもめアカデミーでは、二期倶楽部「観季館」で行われた宗教人類学者の植島啓司さんによる「水の神~聖なる場所の力」と題した基調講演の内容を5回にわたってお届けします。

おはようございます。子供のころから那須には祖母や両親とよく来ていましたが、こんなに良いところがあるなんて知らなかった。この講演以外にも皆さんと交流できたらよいと思っています。

お手元にレジュメが配られていると思います。このところ東南アジアの調査にずっと入っていますが、主にラオス、タイ、スリランカなどを回りながら考古学の文献をずっと調べていたのですが、そのことがレジュメに要約されて書かれています。

簡単に言いますと、ぼくらがこれまで世界史や日本史で習ってきた知識からすると、世界の歴史と文明はパレスチナからペルシャ湾に至る肥沃な三角地帯およびエジプトに発し、人類の移動はそこからヨーロッパ、そしてアジアへ広がっていったとされてきました。そして、アジアとアメリカがアリューシャン列島からアラスカへと陸路がつながった時代にさらなる人類の大移動が行われたとされてきました。しかし最近の研究でどうもそうではなかったらしいということが明らかになってきました。

人類学者のヘイエルダールや思想家のバックミンスター・フラーという人たちは、いまから70年くらい前に、「世界の主要な文明はすでに公海によって結ばれており、海によって人々は頻繁に交流していたのではないか」と書いています。陸路というのはかえって危険で移動には非常に不自由であったというのです。

そうなると、世界の歴史と文明がどこから始まったかということがもう一度検討されなければならなくなります。およそ1万年前、豊かな文明が北緯20度から南緯20度の間の地域に存在していたと考える学者たちがいます。赤道のすぐ近くですね。豊かな文明が存在した可能性のある地域を追いかけていくと、アフリカのエチオピア、それから中南米のコスタリカあたり、さらに、東南アジアのミャンマー、タイ、スマトラなど、こういったところが考えられるわけです。美術史家の伊藤俊治さん、写真家の港千尋さんが、かつて『熱帯美術館』について書かれていたのを思い出します。

バックミンスター・フラーは、1944年「流体地理学」という論文の中で、東南アジアこそ文明の源ではないかと論じました。そこで、「海は人類の移動の妨げとならない、むしろ山岳地帯や砂漠、野獣の住む森のほうが危険だ」と指摘したわけです。フラーの言説を証明するかのように、1979年、ミャンマー中西部のポンダウン丘陵でおよそ4千万年前の霊長類の化石が見つかりました。これは京都大学の霊長類研究所も追認していることなのですが、このことはむしろ霊長類の発生からいうと東南アジアに地の利があるのではないか、むしろ東南アジアで霊長類は進化を続けていって、西アジア経由でアフリカに入ったという可能性すらある。まあ、そんなふうに想像力が羽ばたくわけであります。

およそ3万年前に氷河が最終的な後退をはじめ、1万年前に氷河期が終わります。そうすると人々は定着農耕社会へ向かうわけです。東南アジアは、アジアのウォーターフロントといわれるほど水に恵まれた地域ですが、河川に沿って内陸部へと人が移動するようになりました。

図1 資料提供:植島啓司

東南アジアの地図なんですが=

図1参照、小さくしたので図がちょっと見にくいかもしれませんが、点線で書いてあるところは現在の東南アジア、実線は昔の氷河期以前の東南アジアです。ここにはかつて大陸であったことがすでにわかっている。東南アジア大陸というようなものがあって、氷河期が終わって、海面が高くなっていくにつれて、多くの島々に分かれていったわけです。そうするとそこにいた人々が、わかりにくいと思いますが、1、2、3、4、と紅河に沿って、メコン河に沿って、それからチャオプラヤ河に沿って移動していったことになります。最後の「4」は、これは想定ですが、バリ海に注いでいたと思われる仮想の河に沿って人々の移動があったということになります。

そもそも人類の歴史においては、いつの時代でも移動する人々が文化のイニシアティブを持ってきました。われわれが知っている偉大な人たちって、国をまたがって移動し、見知らぬ地を転々とした人たちなんですね。その典型が亡命した人々です。ぼくの知っている限りでは、文学者で優れた人はみんな移動しています。D・H・ロレンスでも、ランボーでも、ベケットでも、さらには思索の人とされるモンテーニュに至るまで、国をまたいでずっと旅を続けた人たちだったのです。

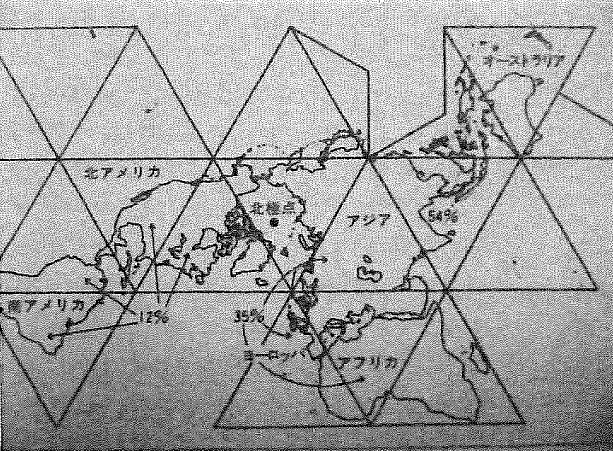

図2 資料提供:植島啓司

ではなぜ東南アジアが人類にとって最も居住に適した場所だったのかというと、次のマップをご覧ください=

図2参照。有名なバックミンスター・フラーのマップです。これも小さくて分かりにくいのですけれど、中央にアジアって書いてありますね。その右に54%と小さな数字で書いてあるのがご覧になれるでしょうか。つまりのこの地球上の地表の5%しか占めていないアジアのウォーターフロントの部分に世界の人口の54%が集まっている。大変な密度です。つまり、人口が集中している所ほど、古くから人類が活躍した場である、そこから遠いほど新しい文明である、と考えられるわけです。それがバックミンスター・フラーの考えです。

これは最近では、歴史家のル・ロワ・ラデュリの気候の歴史学についての本や、気候の変化によってどのように人類の歴史が変化してきたかの検証など、新しい歴史学を提唱するフランスのアナール学派の研究によっても次第に明らかになりつつあります。

※次回は、日本にやってきた海の民「倭人」と龍神信仰について解説します。◇山のシューレ

http://www.schuleimberg.com/◇NPO法人アート・ビオトープ

http://www.artbiotop.jp/【かもめ編集部から】

「例年8月に開催していた山のシューレを6月上旬に変更したのは、この日が12年間“晴れ”だったからなんですよ」とオープニングパーティーであいさつした主催者代表の北山ひとみさん。にもかかわらずこの日は雨……。「これはきっと、“水の神”が降らせた恵みの雨なのでしょうね」と、参加者を和ませてくれました。みずみずしい森の中で、地と知の恵みを心静かに味わった一日でした。