落語家に正式には弟子入りしていないので、“落語家”とは名乗らず、自らを“落語パフォーマー”と称しているシリル・コピーニさん。「自分の役割は、落語という日本の笑いの文化をフランス語で世界に持っていくこと。どんなにすばらしい師匠たちも、私と同じ活動はできない」と言います。インタビューの第2回では、外国人に落語を肌で感じてもらうためのさまざまな工夫について教えてもらいます。

2019年のフランスツアー(マルセイユ)

「知らんけど」をフランス人に解説

落語には「マクラ」「本題」、そして締めくくりの「オチ(サゲ)」がありますが、この構造って実によくできていると思います。いきなり本題に入らず、まずは「マクラ」で雑談や時事ネタを話したり、本題に関連する小噺をしたりします。「マクラ」はお客さまの心をほぐし、自然と落語の世界に入ってもらうウオーミングアップの役割を果たしているのです。

しかし、目的はそれだけではありません。現代ではわかりにくい言葉や、なおかつ本題の展開やオチの鍵となる言葉やポイントをさりげなく説明するためにも使われています。

日本人ですら江戸時代の言い回しはわからないのですから、フランス人にはなおさら理解不能です。そこで私はもっぱら、その日の演目で難しい言葉や仕草は「マクラ」に入れ、あらかじめ解説します。「日本のお化けは、『恨めしや~』と言いながら、こんなふうに独特な仕草をするんですよ。これ、覚えておいてね」とかね。すると、本題の大事な展開でみんなの頭の中が「なんじゃこりゃ?」とならずにすむのです。

先日も、「知らんけど」というオチの台詞について説明しました。大阪人は話の最後に「知らんけど」と、責任回避をするようなフレーズを付けることで知られていますが、これをフランス人に前置きなしにしゃべっても、何のことやらちんぷんかんぷん。それで、「大阪の人って、何でも知っているふりをして長々と話すけど、実際はよくわかってないから、語尾に『知らんけど』と言って逃げるんですよ」と話してから本題に入ったら、案の定、オチでドカン!と笑いがきましたね(笑)。

(写真:編集部)

最近は、観客を巻き込んだ「マクラ」をやることも増えました。

『寿限無』はフランス人にもわかりやすい人気演目の一つです。この「寿限無寿限無」で始まる長名のフレーズを短く切って、私に続いてお客さまにゆっくりリピート(復唱)してもらうのです。「寿限無寿限無」「寿限無寿限無」、「五劫の擦り切れ」「五劫の擦り切れ」、「回砂利水魚の」「回砂利水魚の」、「水行末」「水行末」……といった具合です。これを最後まで全部繰り返して言い切ると、「本当に長い名前だな」と実感してもらえます。

それから本題に入りますと、私が一気にこの名前をまくしたてるので、みんなびっくりするやらおかしいやら。ストーリーの後半ではそれがどんどん早口になって、機関銃みたいになるわけです。すると、客席から何度も大きな笑いと拍手が起こります。

漫画の力はやっぱりすごい

フランスは20数年前から日本ブーム。そうは言っても、最初はフランス語で落語だなんて、到底フランス人には受け入れられないだろうと私も思っていました。

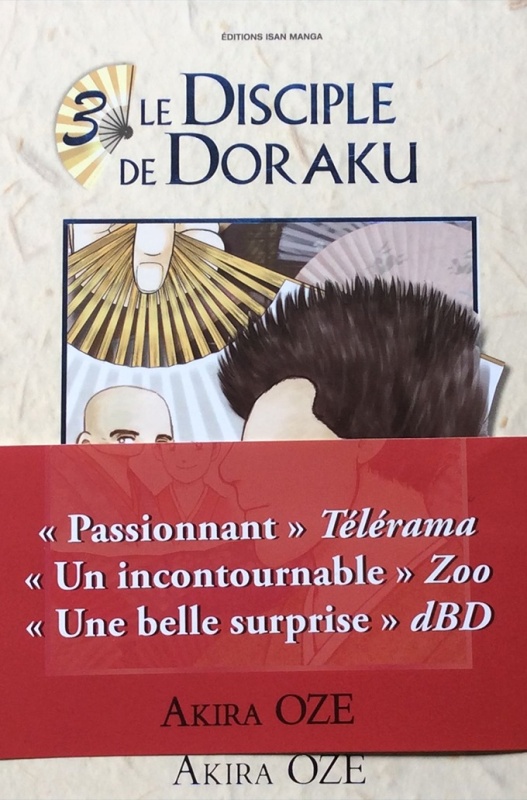

シリルさんが翻訳を担当した『どうらく息子』(小学館)のフランス語版

でも、ある日本の文化が味方してくれました。漫画(MANGA)です。日本の漫画はフランスでも浸透していて、フランス人監督による『漫画マニア』というドキュメンタリー映画がつくられたぐらい。そういう土台があるから、落語が何かは知らなくても、「フロムジャパン」と聞くと、興味をそそられるんですね。

私には“翻訳家”の肩書もあり、2015年には落語をテーマにした尾瀬あきらさんの漫画『どうらく息子』(小学館)のフランス語翻訳も担当していましたので、そのつながりからイベントに発展することもありました。

ちなみに、『どうらく息子』は、寄席を見て感動した青年が、落語家に弟子入りする話です。作中に出てくる演目の一つ、古典落語の『金明竹』は、オチが“蛙(かわず)”と“買わず(かわず)”を掛けたしゃれになっているのですが、フランス語でこれを伝えるのは至難の業。そうかと言って漫画の絵自体は変えらず、翻訳中は大変頭を悩ませました。ところが、フランス語の「grenouille(カエル)」をいろいろ調べていくと、古い言い方で「買わない」という意味の表現があったのです。これを見つけたときは興奮しました!

このほかにも、翻訳家泣かせの日本語独特な言い回しは数々ありますが、私自身がフランス語で落語を口演するときに、翻訳家としての仕事がすごく役に立っているなと感じています。

たとえば、『ろくろ首』という演目。日本人なら背景を事細かに説明しなくても、「ろくろ首」=「首を長くして待つ」が何となく理解できますが、フランス人に通じるオチにするには、別の言葉に置き換える工夫が必要です。そのため、「首」の入ったニッチな言葉を調べ尽くし、原作から多少離れたとしても、フランス人のツボにハマるオチにアレンジしなくてはなりません。これは翻訳家だからできる技だと思います。

「オタクソン・フェスティバル」(2019年、カナダ・モントリオール)

2022年のフランスツアー(ペゼナス)

落語がフランス人に受ける理由の一つに、“人を傷つけない笑い”が挙げられると思います。

フランスでも、コメディアンがマイク一本でお客さまを笑わせる“スタンダップコメディ”なるものが2000年代から台頭してきましたが、コメディアンのほとんどがアラブ系やアフリカ系のマイノリティーな人たちで、自分たちの「生活あるある」を皮肉交じりにしゃべるブラックユーモアが特徴です。

同じブラックユーモアでも、昔は政治家や有名人、著名人など、遠い世界にいる人たちをやじるジョークだから笑えたんです。ところが、今はすぐ隣にいる人の悪口を言って笑いを取るのが“面白い”ということになっている。笑いのレベルが相当下がっているな……というのが私の感想です。

落語でも演目に登場する“与太郎”はいつもアホで、笑いのタネにされています。でも、遠い昔の、しかも架空の人物ですからね。だから「ハハハ! 確かに!」と笑える。今のフランス人にとっては、それがむしろ新鮮に映っているんじゃないかと思います。

あとはもちろん、私が登場人物をいかに面白く演じるかにかかっています。どんなにネタがよくできていても、一人で何役も演じ分ける技量がなければ面白くも何ともない。しかも話のほとんどが江戸時代ですから、長屋で暮らす人々の様子をイメージさせながら、会話と動作だけで物語の世界へ誘うなんて、並大抵のことではありません。さらに聴衆を笑わせ、オチまで付ける。そこはとてもやりがいがありますね。(つづく)

(構成:宮嶋尚美、写真提供:シリル・コピーニ)

★シリル・コピーニさんのサイト【Cyril COPPINI OFFICE】→

https://cyco-o.com/★シリルさんと同じニース出身で、

『ニースっ子の南仏だより12カ月』の著者・ステファニーさんとの対談「ニースっ子が語る南仏の素顔」はこちら→

◎