ダイバーと漁師の二人三脚で再生への道のりを歩んできた三陸の海。現在その海は、新たな危機にひんしています。――震災から12年が経った今、海の中はどのような状態になっているのでしょうか。

今もたくさんのがれきが眠る海底

海の豊かさは少しずつ戻ってきていると感じます。がれきの引き上げ作業を震災後5年ほどでひと区切りとしたのも、ある程度漁業ができる環境が戻ったためです。しかし今でも海中には多くのがれきが残されています。我々の活動範囲は以前よりも狭めていますが、車や船が沈んでいるところはまだたくさんあります。一度きれいにした場所でも、嵐が来ると海底にたまっているがれきが浮かび上がり、養殖設備を絡め取ってしまうこともあります。その都度潜って撤去していますが、なかなか終わりは来ないのではないでしょうか。

さらに今、深刻な課題となっているのが磯焼けです。海草や海藻が生育する藻場が消失して、海が砂漠のようになる現象で、大きな原因の一つには海水温の上昇が挙げられます。自然のサイクルによっても寒暖の変化は起こりますが、最近は変化が急速で、いつもの冬なら2~3度まで下がるはずの水温が今は7~8度で下げ止まってしまいます。それによって本来冬場は休眠状態になるウニが活性化し、生え始めた海藻の赤ちゃんを食べてしまう。こうして磯焼けが進んでしまうのです。

磯焼けが深刻化する海域。ウニが藻場を食べ尽くし、白い岩肌がむき出しになっている

藻場は海の生態系にとって本当に大事な存在です。ワカメやコンブはウニやアワビの餌になり、アマモやアカモクなどは魚の産卵場所にもなります。海面を漂う流れ藻も藻場と同じように生き物が集まる場所ですが、実はこれも日本近海で激減していて、流れ藻を生育場所とするブリの子どもなどが少なくなっています。

こうした現象は、漁師が減って海の手入れをする人が少なくなったことも影響しているようです。高齢化や過疎化で全国的に漁師の数は減っていますが、東北では震災によってそれが30年分も加速したといわれます。

――藻場を再生するためには、どのような取り組みが必要なのでしょう。 今行っているのは、ウニの数の適正化と海藻類の増殖です。過剰に繁殖したウニを駆除すると同時に、コンブやワカメの種苗を挟んだロープを海中に設置したり、コンブの種を詰めたスポアバッグ(種袋)を海に投入したりと、海藻類を増やす試みを続けています。藻場の再生には年単位の時間がかかりますが、5年ほどでほぼ元どおりの状態に再生した場所もあります。

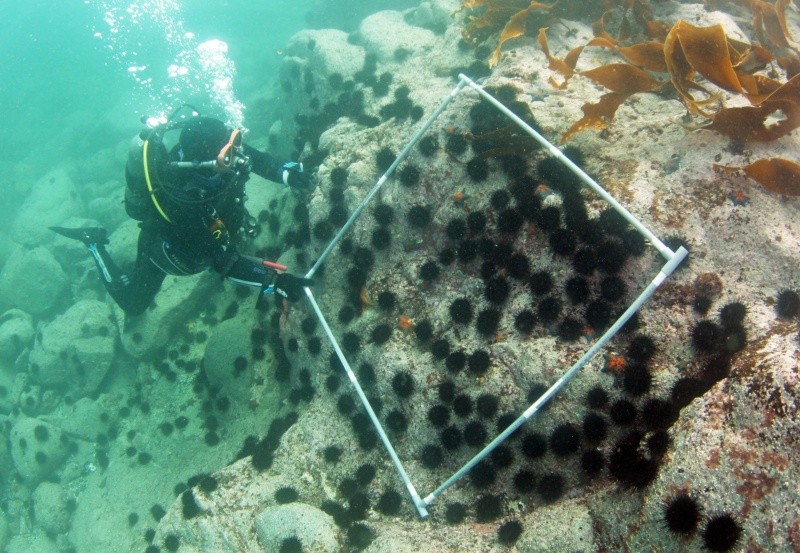

枠を当ててウニの数を調査。適正数は枠内に2~3個で、明らかに増えすぎているとわかる

コンブの種が入ったスポアバッグを海中に設置し、藻場の再生を促す

効果があるとわかっている取り組みであっても、昔からのルールや条例、法律がそれをさせない、ということも少なくありません。特にウニやアワビに関しては「貴重な水産資源だから触らせたくない」という人もいます。ただ、果樹園と同じで過剰分はきちんと間引いて適正な数にしなければ、商品価値のある身入りのよいウニは育たないのです。海外では磯焼け対策などを国の主導で進めているケースがありますが、日本ではそうした大きな動きは見られません。いちばん難しいのは人間。つくづくそう感じます。

一方で自然は素直です。種をまけば芽がでますし、やれば結果が出ます。例えばコンブの種をまくと、半年後には4~5メートルもの大きさに成長するんです。命の力強さを感じる瞬間です。

見上げるほど大きなコンブ

これまで人の手で変えてしまった自然もありますが、存続の危機にひんする場所は、人の手を入れなくてはいけないのでしょう。私たちは人間社会と野生の境目で自然の恵みを享受していますから、人が生きていくためには、やはり自然とうまく付き合っていかなくてはいけない。今は海も耕していく時代。そう思って、活動を続けています。(つづく)

(写真提供:佐藤寛志、構成:寺崎靖子)

【NPO法人三陸ボランティアダイバーズ】ホームページアドレス

▶

https://sanrikuvd.org/