2階回廊―《赤い壁》の一部

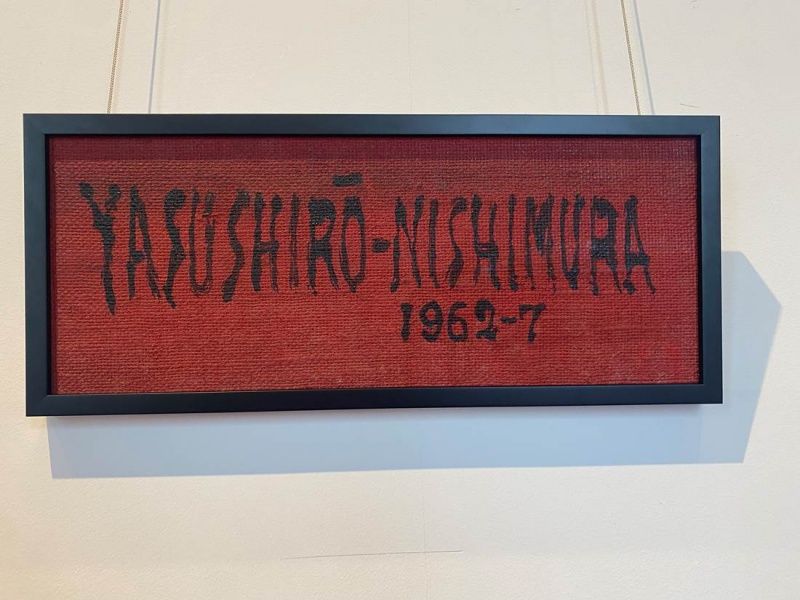

2階回廊に上がると、実際に作品を壁から剥がす工程について知ることができる写真やパネルが両壁に展開されている。中央にはいよいよ、額装された西村保史郎の「剥がされた」壁面の一部が展示されることになった。今回の展示で公開されるのは3点。《赤い壁》の一部、《赤い壁》の署名、そして《青い壁》の署名である(図1)。《青い壁》の一部は剥がす際に下地層の脆さから強い接着剤を使用せざるをえず、その後の修復にかなりの時間を要することもあって、3月に展示することとした。

図1《赤い壁》の一部、《赤い壁》の署名、《青い壁》の署名

図2《赤い壁》の一部

《赤い壁》の一部の寸法は縦147.5cm 横92cm(図2)。中央につなぎ目が見える。そもそも《赤い壁》が横幅約45cmのヘッシャンクロスを壁面に連ねた上に描画された作品であるので、本来の作品上でもみられた連結線が同じく確認できる仕上がりになっているのである。大部分を赤が占めているが、左下から右上へ、スッと筆先を振り抜くような筆致が印象的な箇所を切り取った。西村の描画の身振りが窺える一片である。分厚く黒の絵具が隆起しているような描画に比べて安定しており、引き剥がしの作業の際にもほとんどダメージを与えることなく壁から新しい土台の上へと動かすことができたことが幸いし、額装された状態で波打つことなく、安定している。洗浄作業を経て白く白濁したようにみえていた埃や塵が取り除かれたこともあって、赤色が黒の筆致を引き立てている。用いられている荒目のクロス(経糸 3 本、緯糸 5 本/1cm)のごつごつとした様子が、間近からよく観察できる。

1階の全体写真で浮き彫りになった《赤い壁》全体の悠々とした描写のうごめきから、一転してここでは細部に目が集中する。人間の目が捉えるものにはどれほどの制限があるのか、1階の全体と2階の細部という異なる切り口を通じて、改めて実感することになるのかもしれない。

2階回廊―署名にともなう「居心地の悪さ」

図3 小田原三の丸ホール 2階ギャラリー回廊 展示設営風景

《赤い壁》《青い壁》の署名もまた、上記作品と並べて展示された(図3)。手のひらの上にのるほどささやかな二点であるが、しっかりと残った絵具、筆致の力強さが、強く存在を主張する。署名の引き剥がしは比較的作業が容易であったことは以前にも書いたとおりだが、修復処置にかんしても大きな労苦なく進めることができた。

ただし、「署名を切り取り、額装し、展示する」という作業に伴うなんともいえない居心地の悪さのようなもの──果たしてこれを「作品」と呼べるのか、この作業は何を「保存」しているのか、といった躊躇や疑念のようなもやもやとした気持ち──がなかったとはいえない。とはいえ《赤い壁》《青い壁》保存の契機となったのが、長椅子の背後に長らく隠されたままであったこれら署名の発見であったことを思い起こすのであれば、やはり「切り取る」という手段を用いてでも、署名を残す方向へとプロジェクトを動かしていく必要があった。壁画の作り手、西村保史郎の特定につながるかけがえのない鍵となった二つの署名が建物と共に消失してしまうことは、叶うことであれば避けたかったのである。

図4《赤い壁》の署名

署名だけが額装されている状態というのは、見れば見るほど不思議な状況である(図4)。本来は作品を画家に帰属する手立てとなるはずの一要素が、独立して額装されることで、ひとつの作品として成立してしまっているように映る。この状況の「居心地の悪さ」は、しかし、公共空間に描かれた作品の一部を残し保存するという一大プロジェクトを振り返るにあたって、おそらく重要な考察ポイントになるにちがいない。建物と一体化している作品を部分的に保存する際には、すべてを残すことができない以上、取捨選択しながら進めていくしかない。たとえ残すことができたものがあったとしても、ここにおいて情報や実体は否応なく分断されてしまう。

記録写真と作品の並列展示

図5 資料展示 作品部分写真

2階の回廊では、こうした考えも踏まえた上で、残すことができなかった作品部分の記録写真を、額装した修復作品の対面に展示した。隆起し波打つ絵具、深く刻まれた線刻、色彩の彩など、調査を進めるなかでプロジェクトメンバーが巡りあった西村作品の特徴を接写で捉えたものである(図5)。

これら撮影写真にも薄い黒色の額を付したのは、「物理的に残されたもの」と「残すことができなかったもの」を、この展覧会では可能な限り等価に扱いたいという考えがあってのことであった。何かを残す判断の裏には、必ず何かを諦める決断が伴う。救い出すことができたものが全体を構成するほんの一部であることを含めて《赤い壁》《青い壁》を継承していくべきかを考え続けなくてはならない。振り返ってみると、12月の展示のなかには「作品を残すこと」をめぐる自戒を含む問いかけがあり、3月の展示に向けた課題が明確に立ち上がっていたように思う。断片的な作品の記憶をいかに紡ぎ、公開するべきなのか。作品の作り手である西村保史郎という人物の輪郭を、展覧会のなかでいかに捉えることができるのか。

次回は3月の展覧会までの道行きをたどりながら、「のこす」「つなぐ」「よみがえる」のキーワードがどのようなかたちで結実したかを考え直してみよう。

プロジェクトの成果をまとめた展覧会を開催

のこす つなぐ よみがえる小田原市民会館大ホール壁画の記憶展vol.2

3月2日(木)~12日(日)小田原三の丸ホール展示室

●保存修復プロジェクト トークイベント日時:2023年3月11日(土)14:00~

場所:三の丸ホール2階

講師:田口かおり准教授

【事前申込制/聴講無料/先着30名】

※お申込みは小田原市文化部文化政策課(0465-33-1703)までご連絡下さい。(9:00~17:00 土日祝を除く)

●ギャラリートーク日時:2023年3月12日(日)

1回目:11:00~

2回目:14:00~

場所:三の丸ホール1階展示室

詳細はコチラ⇒★