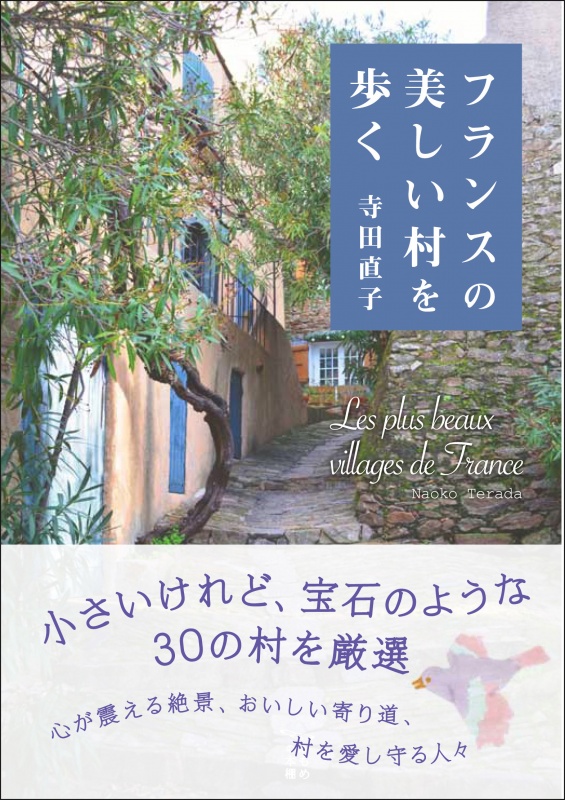

夏です! 旅のシーズンです! トラベル・ジャーナリストで『フランスの美しい村を歩く』の著者、寺田直子さんからご愛用の旅道具を聞き出す連載もいよいよ大詰め。今回は、旅の万能アイテム「巻き物」です。明日からすぐ役立つヒントをご紹介します。 スカーフ、ストール、マフラー。最近ならスヌードなど。特徴によって呼び名は違いますが、私は総称して「巻き物」と呼んでいます。

その巻き物こそ、私にとって最強の旅のアイテムであり、パートナー的存在。「旅に持っていくものは何ですか?」との質問に、まず答えるのがこの巻き物たちです。

用途はもちろん、「防寒」が筆頭に挙がります。

寒い場所、冬の季節には首周りを温かくするのは必須。体調管理の第一歩です。また、飛行機の中が異常に寒いことは、皆さんもご体験があるはず。いくら温度を上げてくれといってもあまり効果はありません。そんなときも、この巻き物の出番。他人の視線など気にせずに、ぐるぐると巻きつけたうえにマスクで完全防備。これでばっちりです。

巻き物が活躍するもうひとつのタイミングは

ドレスアップ。なんでもない白いTシャツにジーンズ。あるいはロングスカート。そこにキレイめの華やかなストールをふわりと巻くだけで品格が出てきます。すでにご紹介したパールのアクセサリーも加えれば完璧。思いっきり高級なレストランやホテルのディナーまでは無理にしても、ちょっと雰囲気のある場所での食事や観劇などには十分。シャツやボトムスなど洋服は最低限にしぼり、

巻き物でイメージチェンジ。バリエーション豊富なので私は常に2~3枚、スーツケースにしのばせます。

場所をとらないコンパクトさもまた、魅力です。

この巻き物には、旅先で何度か助けられたことがあります。思い出深いのはトルコ・イスタンブールでモスクを見学していたときのこと。私が興味深げに中をのぞいていると、信者と思われる老人が近寄ってきました。英語は話せない様子ですが、どうやら“中へ入ってもいいよ”という身振り。「え、いいんですか?」と答えて、導かれるように歩き出す。すると、老人がすっと人差し指をあげて私を見つめる。そして、私が首に巻いていた薄いスカーフを両手で優しく解き放ち、それを私の頭にかけたのです。

そう、

ヒジャブなどと呼ばれるイスラムの女性が被るスカーフの代わりにしてくれたのです本来はちゃんとしたものを被るべきでしょうが、外国の観光客への寛容でしょう。親日国トルコゆえの親切心かもしれません。おかげで、圧倒的な装飾が施されたモスクの中をゆっくりと見ることができたのです。

また、こちらはバリ島でのこと。バリ人が心のよりどころにするバリヒンドゥーにも戒律があります。各地に点在する寺院、宗教施設に入る際、女性はクバヤと呼ばれる正装をしないと入ることが禁じられます(また、生理中も不可)。取材で田舎を車で走っていたら、ちょうどお祭りの最中。写真に撮りたい、とガイドとドライバーに頼みます。ただ、取材中だったのでクバヤはもっていません。すると、ガイドが、私の首元を指さして、「それで大丈夫」と言ってニカッっと真っ白な歯を見せて笑う。

スカーフを腰に巻けば、簡略の正装とみなすというのです。なるほど!

以来、

どこに行くときでも巻き物は常に1枚、カバンの中に入れるようになりました。このほかにも暑いときの日よけ、ビーチでのマットの代わり。さらにはビーチドレスの代わりまで。私の旅に、巻き物は欠かせません。

巻き物は消耗品なので、古くなれば処分せざるをえません。

新しいものはバリ島などアジアに行った際、市場などで安く手に入れます。でも、1枚だけ。どうしても手放せない愛すべき巻き物があります。購入したのはもう10年以上前だと記憶しています。場所は、インドネシア・ジョグジャカルタのビンハウス。マダム・ビンというバティックの染色研究家がオーナーのショップで見つけて一目ぼれ。天然素材で染め上げるのがビンハウスの製品の特長で、渋い小豆色に手の込んだバティックが施されたものでした。ところどころにレモンイエローとスカイブルーの差し色が入り、とてもシャレている。決して安くはなかったのですが、手に入れて持ち帰り、以来、どこへ行くにも持ち歩いています。でも、10年も使えば経年劣化するのは当然のこと。端が擦り切れ、穴があいてきてしまいました。2代目も所望しようと、その後も何度かビンハウスを訪れたのですが、不思議なことに同じようなタイプのものがまったくない。

最近はほころびやすくなったので家に置いていくことが増えてしまいましたが、一枚の巻き物に刻まれた旅の記憶は、決して色褪せることはありません。

【写真提供:寺田直子】

【寺田直子のハッピー・トラベルデイズ】

http://naoterada.exblog.jp/

※WEB連載原稿に加筆してまとめた寺田直子さんの旅行エッセイ(『フランスの美しい村を歩く』を好評発売中です(発行:東海教育研究所、発売:東海大学出版部)。WEB連載「いつか訪ねたい世界の美しい村」はこちらをご覧ください。