歌舞伎や落語、相撲など現代でも親しまれている日本の伝統文化のルーツは江戸時代の大衆文化にあるといわれています。その大衆文化の一つとして今、注目されているのが、江戸のメディア王といわれる蔦屋重三郎が活躍した出版業界と、そこから生み出された浮世絵や読み物などの出版物です。中でも庶民に人気だったのが日常の暮らしや世相を洒脱に笑い飛ばした、戯作と呼ばれる娯楽本。そこで江戸文化に造詣が深いイラストレーターのいずみ朔庵さんに、娯楽本から読み取れる江戸文化の魅力や現代にも通じる共通点などを3回にわたって語ってもらいます。――いずみさんは、2024年12月に江戸時代の娯楽本、戯作について解説した著書『マンガでやさしくわかる 江戸の娯楽本』(日本能率協会マネジメントセンター)を上梓されました。読ませていただきましたが、コミカライズして紹介されている戯作の数々が本当に面白くて、興味深かったです。どのようなきっかけで娯楽本に魅せられたのですか。 私は、日本文化、特に江戸文化が大好きで、その面白さをもっと多くの人に知ってもらいたいと事あるごとにその魅力を語っています。そんな私が江戸の娯楽本である戯作にハマったきっかけは、十数年前、浮世絵や戯作の展示会での出会いでした。その中に『江戸生艶気樺焼(えどうまれうわきのかばやき)』(作:山東京伝)という作品があったんです。そこに描かれているのは、下着姿の男女が相合傘で歩いているというユーモラスな挿絵。くずし字で書かれている古い書籍は難しいというイメージがあったのですが、「いったいこれは何?」と気になり、さっそく図書館で調べてみました。内容がわかると、これがくだらないのに面白い。ストーリーはというと、金持ちだが容姿に恵まれていない若ダンナがモテたいと思って、金に飽かせていろいろと自作自演を計画するのですが、ことごとく失敗してしまうというもの。相合傘の挿絵は、遊女と心中の真似事をしようと洒落込んだのに、盗人(実は父親と店の番頭)に身ぐるみはがされてしまうという、なんとも情けないシーンなんです。

この滑稽な話の本が当時の文学作品として仰々しく展示されている様子を思い起こすと、なんだかおかしく思えてきて、戯作にがぜん興味が湧いてきました。それから、他にも面白い話があるのかもしれないと、いろいろ探して読むようになったのが始まりです。

画:いずみ朔庵

江戸時代の初期のころ、本の中心は京都や大阪などの上方にありました。江戸にある書物問屋は、いわば上方の支店で、本店の本を売っていたのです。江戸中期になってくると、江戸の経済が発展して、それまで上方から取り寄せていたもの、たとえば酒や工芸品などを自前で作れるようになってきました。そうした中から生まれたのが地本(じほん)問屋。地本の“地”は地元の意味で、書物問屋が学術書や研究書を販売していたのに対し、江戸生まれの戯作や浮世絵を制作し、販売していたのが地本問屋です。江戸の出版文化を盛り上げた立役者、蔦屋重三郎が営んでいたのも、この地本問屋です。当時、地本問屋が企画、出版、印刷、販売の全てを行っていました。現代でいうと、出版社と本屋さんが合体しているような感じですね。

――いずみさんがハマったという『江戸生艶気樺焼』などは大人向けの読み物だと思いますが、戯作は主に大人が読む本だったのでしょうか。 戯作は娯楽読み物の総称で、遊郭での遊びについて書かれた洒落本、挿絵が少なく文章が中心の読本(よみほん)、文字もあるけれど、挿絵が多い草双紙(くさぞうし)といったいくつかのジャンルがあります。草双紙は子ども向けの本から始まりました。そこからだんだん下ネタを入れたり、大人にしかわからないような言い回しを入れたりして大人向けのものが生まれるようになったのです。現代のマンガやアニメも最初は子ども向けで、大人が読むものではないという時代があって、次第に大人向けのものが出てきましたよね。それと同じです。

大人向けの娯楽本が人気となり、どんどん本が出版されるようになると、自然発生的にジャンルを表紙の色で区別するようになりました。子ども向けは赤い表紙の赤本、芝居の筋書きなどを書いた少年や女性向けは青本、『江戸生艶気樺焼』のような大人向けの娯楽本は表紙が黄色だったので、「黄表紙」と呼ばれるようになったのです。

いずみ朔庵さん。蔦屋重三郎が営んでいた地本問屋「耕書堂」を再現

した展示ブースにて(東京・日本橋の呉服屋「イチマス田源」店内)

当時の江戸はとても識字率が高く、60~70%ぐらいあったと言われています。ただ、本は今と違ってとても高価で庶民には高根の花。どうやって庶民が本に親しんだかというと貸本です。貸本屋というのがあって、皆、借りて回し読みをしていました。江戸時代、庶民は長屋や仕事仲間といった何かしらのコミュニティーに所属していました。その中で「あの本、読んだ? 面白かったよ!」という口コミが広がって、ベストセラーが生まれたんじゃないかと思います。銭湯のような人が集まる場所でも、人気の戯作はきっと話題の中心にあったのではないでしょうか。

また、当時は著作権などの概念もなかったので、同じストーリーを落語や芝居に取り入れていたと考えられます。「この話、面白いから落語にしちゃおう」といった感じです。人気が出れば、マルチに展開していく。そうやって、庶民の娯楽として戯作が浸透していったのかなと思います。

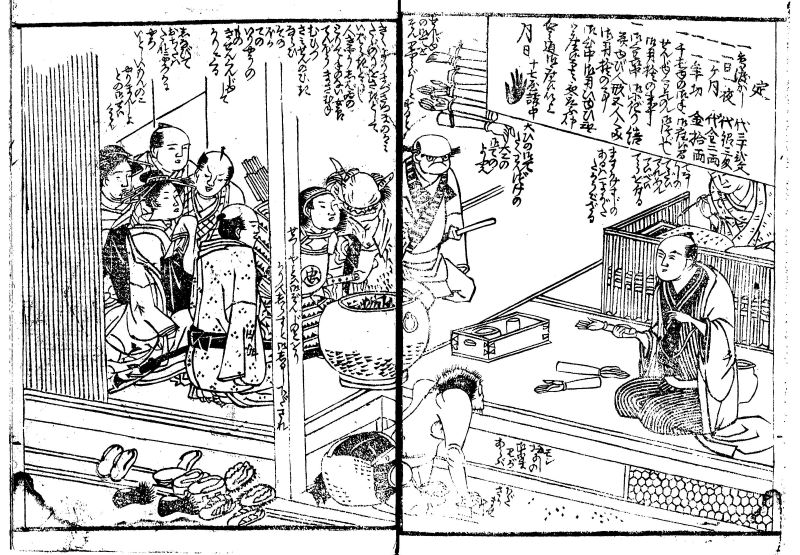

――いずみさんは、図書館などで江戸時代の戯作について調べて、さまざまな作品を読んでこられたとのことですが、戯作の魅力はどんなところにあると思いますか。 江戸時代の庶民のリアルな姿や暮らしが描かれているところでしょうか。浮世絵は、今で言うとブロマイドやファッション誌のグラビアのようなもの。美男美女が、当時、流行したスタイルで着飾った姿が描かれています。一方、戯作の挿絵はストーリーに合わせた絵ですから、一般庶民がそのまま描かれているのですね。日常生活をスナップで切り取ったような面白さがあります。着物も普段着で、ゆるく着ています。年配の女性は既婚を示す前帯だったり、奉公人は袖が短かったりと、当時の人々のありのままの姿が描写されているんです。

『大悲千禄本』に描かれている足が不自由な客の姿(中央):東京大学総合図書館所蔵

『大悲千禄本(だいひのせんろくほん)』(作:芝全交)という本があります。これは千手観音が困っている人を助けるために、たくさんある自分の手をレンタルするという奇想天外な話で、その中に、手を借りたい人々が“レンタル屋”に集まっているシーンの挿絵があります。武将や三味線引き、日本刀を作る職人たちがいる中に、足が不自由な人がいて、身なりで一見して貧しいとわかるように描かれています。こういった当時の社会のリアリティが描かれているのも戯作の挿絵ならではだと思います。

挿絵以外にも文章に江戸時代のリアルを感じられものがあるんですよ。例えば「半分山芋の鰻」という言葉、何だかわかりますか?

今でいうツチノコみたいな、本当にいるのかどうかわからない不思議なものを指しているようです。「俺はツチノコを見たんだ!」といった調子で「半分山芋の鰻を見た!」と言っています。現代の私たちが聞いても何の意味かはさっぱりわかりません。現代でも、昭和に流行ったけど消えてしまって、今どきの若い人たちには通じない言葉ってありますよね。そういった、今となっては意味がわからない江戸時代の流行語を発見できるのも戯作の面白さだと思います。「山芋の鰻」は有名な『東海道中膝栗毛』(作:十返舎一九)や『浮世風呂』(作:式亭三馬)などの戯作にも出てきます。

また、『浮世風呂』は起承転結のストーリーはなく、銭湯に来る人々の様子を淡々と綴っているだけの作品です。江戸の人たちの雑多なおしゃべりがそのまま書かれていて、現代のSNSを覗き見るような楽しさがあります。

戯作の中では当時の人々が交わしていたリアルな言葉が、しばしば使われています。そんな言葉を見つけると、戯作は娯楽に徹底した流行りものなんだなと思います。(つづく)

戯作『大悲千禄本』に描かれる千手観音が自分の手をレンタルするという発想は突拍子もなく、江戸の人々がクスクス笑いながら本を読む様子が目に浮かぶようです。庶民のリアルな姿が描かれているという江戸の娯楽本、戯作。そこには現代に生きる私たちとの共通点はあるのでしょうか。次回は、戯作を読むと見えてくる昔も今も変わらない日本人の特性について聞きます。(構成:小田中雅子)

☆いずみ朔庵さんのプロフィールページはこちら⇒

https://bento.me/sakuan