新たな漆の未来を目指す松沢さんが、現在チャレンジするのが「漆の生産革命」です。最終回では、漆の可能性を引き出すための生産レベルでの挑戦と、松沢さんが描く漆の未来について聞きます。――第2回で漆の活用の幅広さを知り、その可能性にワクワクしました。文化財や工芸品以外にもいろいろなものに国産漆を使えれば、日本の漆が息を吹き返すことにつながりそうですが、ハードルになるのはやはり価格でしょうか? そうですね。漆が“希少な高級品”のままだと、今以上に裾野を広げるのは難しいと思います。国産の漆が高いのは、それだけ手間暇をかけて作られているからです。特に、

第1回でもお話した「漆掻き」は本当に大変な仕事です。木に傷をつけ、にじみでる樹液を少しずつすくい取っていく作業は非常に繊細で、時間も手間もかかります。人手もそれほど急激に増やせるものではありません。漆の増産が難しい理由もここにあります。

大学との連携で、新たな漆採取方法の開発が進む

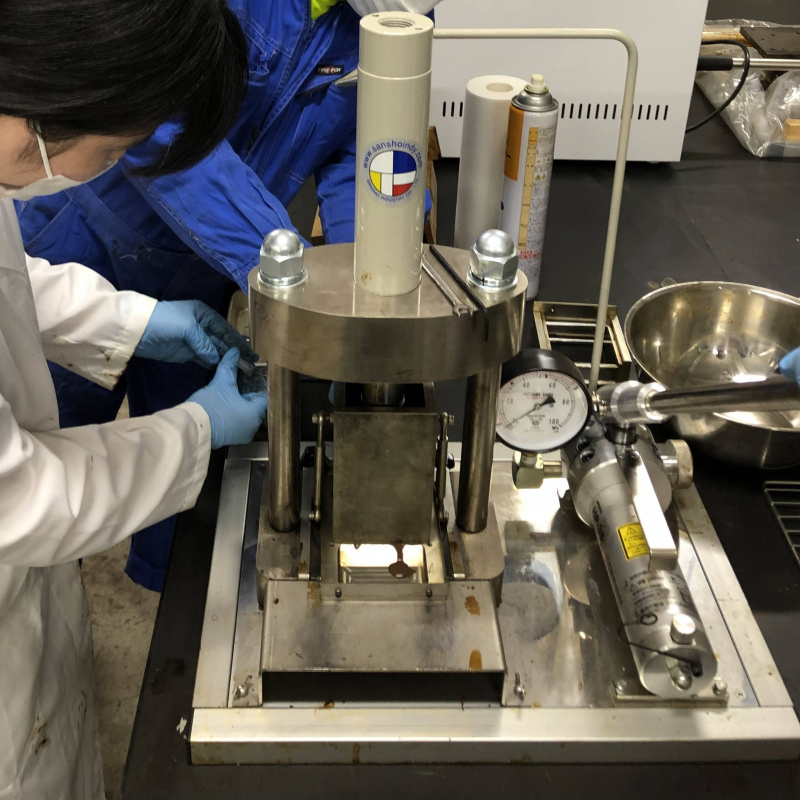

漆の活用の幅を広げるために必要なのは、生産量を増やすこと。そして価格を下げること。そのためには、生産の原点からの見直しが不可欠です。そこで今、より効率的な漆の採取方法として「ウルシの木の皮から漆を絞りとる」という技術を研究しています。この方法でどれくらい漆の品質を担保できるかは今後の課題なのですが、実現すれば計算上、手作業で行う漆掻きに比べて4~6倍の漆が採れる想定です。

今は中国産の漆も値上がりしていて、昔は10倍近くあった国産漆との価格差も2倍程度にまで近づいています。中国も経済発展し、漆を採る人が減っているのです。それは漆全体の価格が上がっているということで、今後は国産漆どころか漆自体に手が届きにくい状況になってしまうかもしれません。そうなれば漆の世界はますます縮小してしまいます。

同時に、伝統的な漆掻きを守っていくことも大切です。丁寧な手仕事で採られた漆の質は素晴らしく、文化の継承という視点でも決して失くしてはならないものです。うれしいことに、

第2回で紹介した漆の産地・浄法寺では、国宝や重要文化財の修復に国産の漆が使われるようになって以降、新しく漆掻きを始める若い職人さんが増えています。ほとんどが岩手県外から来られた方で、文化を守ることがやりがいや誇りになっているようです。伝統をつなぐ若い芽を増やしながら、将来的には「伝統的な手法で採った最高級の漆」と「効率的な方法で採った手軽に使える漆」という二軸になるのが理想的だと思っています。

――まだまだ課題は多くとも、漆の未来には希望が感じられます。

黒漆でスポイラーを塗装した特別仕様の「トヨタ アクア」

これまでお話してきたように、漆はとても優れた素材です。“天然の高級プラスチック”ともいわれ、全く同じ素材を人間がつくろうと思っても、現在の技術では不可能なのだそうです。例えば、黒漆は漆の主成分である「ウルシオール」と鉄の化学反応によって生まれるのですが、その仕組みは現代にいたるまで謎とされてきました。ようやく分子構造が解明され話題になったのは今年のこと。それでもなお、あの艶やかで深みのある美しい黒を再現することはできないのです。ウルシの木の中では、私たちの想像を超える複雑な工程が行われているんですね。

たとえ漆を工業的につくることに成功したとしても、製造過程でたくさんのエネルギーが使われ、産業廃棄物や環境汚染などの問題も起こるでしょう。片や天然素材の漆はいたってシンプル。必要なのは土と水と太陽だけです。種をまき、木を育てれば漆は採れます。しかも環境にもやさしい。漆は紫外線によって劣化することがデメリットとされてきたのですが、言い換えれば、紫外線によって自然に分解されるということです。「脱プラスチック」が叫ばれるこの時代に、大きな可能性がある素材だと思いませんか? こんなに良い素材があるのに、今はそれを使いこなせていないのです。私にとって漆は決して“オワコン(終わったコンテンツ)”なんかではなく、むしろ可能性だらけの存在です。

まっすぐ伸びるウルシの苗木

そんな無限の可能性も、一粒の小さな種から始まるわけですよね。2024年の4月には、東京にいる仲間と3人で「TOKYO URUSHI PROJECT(東京漆プロジェクト)」という新しい試みをスタートさせました。東京のビルの屋上でウルシの木を育てる実験的プロジェクトです。今、全国的に問題となっているシカによる森林資源の食害は、漆業界でも深刻な問題となっています。せっかくウルシの植栽をしても、温暖化やハンターの減少などで増えすぎたシカが芽や樹皮を食べてしまうのです。その点、ビルの屋上ならシカはいないでしょう?(笑)現在、都内のビルの屋上にウルシの苗を10本ほど植えて、成長を観察しています。夏の暑さの影響を心配していたのですが、今のところ経過は順調で、ウルシたちは東京の空の下ですくすくと枝を伸ばしています。ゆくゆくは育った木で新しい漆の採取方法を試すという構想もあります。いつか“東京産の漆”が誕生する日がくるかもしれません。

ウルシの植栽活動をする松沢さん

どんなアプローチでも、漆に関心を持ってもらえるだけでありがたいですね。漆器はもちろん、「植物が好き」でもいいですし、「日光東照宮が好き」でもいい。アート、万年筆、お茶、アクセサリーなど切り口はいくらでもあって、自分の好きなことや興味のあることを深堀りしていくと、意外なところで漆に出くわしたりもします。そんな漆探しも楽しいですよ。今は海外の方が漆の人気が高いので、日本でもたくさんの人に漆の魅力を知ってもらい、一人でも漆ファンが増えてくれたらうれしいです。

私だけでは考えつかないような使い方もまだまだあると思います。いろいろな人が漆に関わり、それぞれの視点で漆に触れてもらうことで、漆は発展していきます。それこそが漆の可能性であり、面白さだと思っています。(おわり)

(写真提供:松沢卓生、構成:寺崎靖子)

☆株式会社松沢漆工房ホームページ

https://matsuzawakobo.com/