漆を使って美しく装飾されたワイングラスや万年筆、漆染めのマスクに、うるし茶……。手がけたのは、日本最大の漆産地・岩手県で株式会社松沢漆工房を営む松沢卓生さんです。日本で流通する漆のうち国産はわずか1割未満と、日本の漆が絶滅の危機に瀕する今、松沢さんは漆の“新しい未来”をつくることを目指し、多彩な漆製品のプロデュースをはじめ、海外に向けた漆の魅力発信、漆の生産改革、輪島塗の復興支援など幅広い取り組みを続けています。漆の世界を「伝統」と「産業」、2つの視点でとらえる松沢さんに3回にわたってインタビュー。消えゆく伝統を未来につなぐヒントを探ります。

漆工芸の技法で風神雷神を描いたワイングラス

漆業界では今、「原木となるウルシの木が足りない」というのが大きな課題になっています。対策としては植栽活動が中心になりますが、一般の方にもウルシの現状を知ってもらう機会になれば、そして一本でもウルシが増えるきっかけになればと思い、5年ほど前からキットの販売を続けています。

――「木が足りない」ということは、それほど漆のニーズがあるのでしょうか?

松沢卓生さん

はい。今は国産の漆の需要が高まっていて、「採れば採るほど売れる」と言ってもいい状態です。なぜかというと、国宝や重要文化財の修復に国産漆を使うようになったためです。現在、日本で流通する漆のうち約95%は中国産で、国産はわずか5%ほど。国産の漆は価格が高く、安くて手に入りやすい中国産が広く普及しています。そのため、以前は国宝などの保存修理に中国産の漆も使われていたのですが、10年ほど前に「国の宝を修復するのだから、材料も国産のものを使うべき」という議論が起こりました。その結果、2015年に文化庁から「国宝・重要文化財建造物の保存修理には、原則として国産の漆を使う」との通達が出され、それまでの倍近い量の国産漆が必要とされるようになったのです。

漆とはウルシの木の樹液のことです。広くはウルシ科の木から採れる樹液全般を指しますが、日本ではウルシ科ウルシ属のウルシノキから採れるものだけを「漆」としています。ウルシが生育するのは日本、中国、朝鮮半島のみで、日本には中国から渡来したという説が有力です。ただ、縄文時代の遺跡から出土した漆の遺物が世界最古のものと判明したことから、その起源にはまだ謎があるともいわれます。いずれにしても、日本で1万年近く前から漆が用いられていたことは確かです。ウルシは日本では野生で繁殖することがほとんどない植物なので、人の手によるウルシの栽培も古くから行われてきました。

――ウルシは人が手をかけて育てる木なのですね。育てた木からどのようにして漆を採取するのですか?

漆掻きの様子

ウルシの幹に傷をつけると、傷を治そうと乳白色の漆液がにじみ出てくるので、これをすくい取って集めていきます。この作業を「漆掻(か)き」といい、岩手では毎年6月から10月ごろにかけて行われます。漆掻きは経験がものを言う職人の仕事で、1本1本の木の特性を見極めながら作業を進めます。木1本から採れる漆は約200グラム、わずか牛乳瓶1本分ほど。漆掻き職人は1シーズンかけて1人あたり200~400本の木を掻き、漆を集めていきます。漆を採り切って役目を終えた木は伐採され、そこから伸びてくる新しい芽を10~15年かけて漆が採れる木へと育てます。「漆の一滴は血の一滴」というのは漆掻き職人に昔から伝わる言葉ですが、ここにはウルシが命と引き換えに与えてくれた貴重な漆を大切に思う気持ちが込められています。

ウルシの林。木の幹の黒く見える部分は漆掻きの掻き傷

下地や接着などに使われる「生漆」

採れた漆から不純物を除去した「生漆(きうるし)」は、接着剤や漆器の下地などとして使われます。さらに撹拌・加熱などの処理を行うと、透き通った飴色をした「透漆(すきうるし)」となり、そこに顔料を加えると色がついた「色漆」になります。また、精製段階で鉄粉を加えると「黒漆」が生まれます。“漆黒の闇”とも表現される、漆にしか出せない深みのある美しい黒です。

用途としては漆器などに塗る塗料としての利用が広く知られますが、漆の役割はそれだけではありません。強力な接着力を持ち、硬化すると酸やアルカリにも耐性を持つ堅牢な素材であることから、接着剤や補強材としても使えますし、防水、耐熱、防腐、防虫、抗菌などさまざまな効果もあります。漆はいわば天然の万能素材なのです。その特性は主に漆の主成分「ウルシオール」によるもので、日本産はウルシオールの含有量が多いといわれます。

それから、工芸や芸術の分野にも漆は欠かすことができません。誰でも一度は見たことがある蒔絵(まきえ)や螺鈿(らでん)は漆工芸の代表的な技法です。漆を塗った表面に、金粉や銀粉などを蒔き付けるのが蒔絵、薄く切った貝殻を貼り付けるのが螺鈿で、漆工芸にはほかにも多彩な技法があります。

シンプルな美しさが際立つ黒漆塗りのお椀

蒔絵で装飾を施した車のステアリング

文化財に限らず、戦前までは日用品を含むあらゆるものに漆が使われていました。例えば、「黒い色のピアノ」も漆塗りから始まったことをご存じですか? もともとヨーロッパには木目のピアノしかなかったのですが、日本にピアノが持ち込まれた際、防湿効果があり高級感も出るということで黒漆を塗ったそうで、そこから黒いピアノが広まったといわれています。今ではエナメル塗料が使われるようになりましたが、私たちにおなじみの黒いピアノは漆から生まれたものなのです。日本で初めて特許を取ったのも、漆に関わる製品なんですよ。漆を主成分とする船底塗料で、船のさび止めとして明治時代に開発され、同時期に日本が導入した特許制度の第1号として認定されました。

――ピアノに船とは、ますます漆のイメージが変わってきました。文化的にも産業的にも、漆の存在は大きかったのですね。しかし、そんな漆も時代の変化とともに需要を減らしていったのですか? 中国産の漆が大量に輸入されるようになった明治期から国内での漆の生産は縮小し始めていたのですが、大きな転換期を迎えたのは戦後です。合成樹脂塗料をはじめとする化学製品が登場し、漆の需要は激減しました。日本各地にあった漆産地は次々と姿を消していき、ウルシの木もどんどん切られてしまいました。そんな中で2015年に国から「国宝・重要文化財建造物の修復に日本の漆を使う」との方針が出されたことは漆業界にとって吉報でした。しかし、そこに至るまでの数十年で漆の生産体制がすっかり失われてしまっていたので、せっかく高まった需要に対して十分な量をまかなえない……という状況になってしまったのです。

ウルシの苗

漆掻き職人の育成やウルシの植栽などの取り組みによって漆の生産量は少しずつ増えてきていますが、まだまだ足りないというのが現状です。国宝・重要文化財の保存修理には最低でも年間2.2トンもの漆が必要とされますが、2022年の時点で生産量は1.8トン。このうちいくらかは漆器などに使われることも加味しなければなりません。

先ほどお話したように、ウルシの木は1シーズンかけて漆を採り切ると伐採されるので、切った分だけ植えていかなければ木は減る一方です。さらに、木が育つまでには10年以上かかります。手遅れになる前にウルシを育てる体制を立て直し、1本でも多く木を植えていく必要があるのです。(つづく)

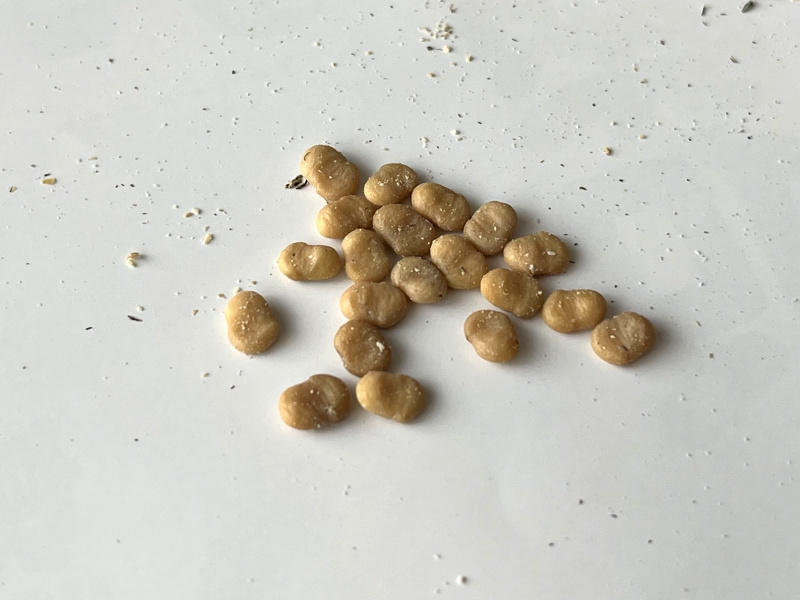

ウルシの種

(写真提供:松沢卓生、構成:寺崎靖子)

☆本文中で紹介した『ウルシの種キット』の詳細は

こちら⇒売り上げの一部は、能登半島地震や豪雨災害に見舞われた輪島漆産業の支援のために寄付されます。なお、ウルシは発芽させるのが非常に難しい植物なのだそう。種を10 粒まいても芽が出るのは1粒程度となかなか難易度が高いようですが、漆に興味がわいた方、我こそはという園芸ファンの方、どなたでもぜひ挑戦を!