お寿司やすき焼きのみならず、今やラーメン、うどん、お握りなど、私たちが日ごろから慣れ親しんでいる食事も、「日本食」として世界的に人気なのだそう。今でこそバラエティーに富む日本の食卓ですが、「そのような風景はほんの100年くらい前から」と聞くと驚きませんか? その牽引役は明治期から大正にかけての家庭向けの料理書。今回は読み解く楽しみについて聞きます。

――そもそも、なぜ近代の料理書に関心を持つようになったのでしょう。 私は子どもの頃から食べることが大好きで、料理好きな祖母や母の姿をいつも目の当たりにしていました。その影響で料理が学べる大学への進学も考えたのですが、洋画好きだったこともあり、大学では英文学を専攻しました。それでも料理への興味が断ち切れず、学生時代は料理雑誌やテレビの料理番組のアシスタントなどのアルバイトにチャレンジしていたのですが、現場での数々の出会いの中ですっかり料理関係の仕事に魅せられてしまったんです。

大学3年生の冬だったと思います。お世話になっていたディレクターの方に「プロとして仕事をしたいのなら、きちんと料理の勉強をしたほうがよい」とアドバイスをもらい、真剣に進路について悩むうちに思い至ったのが、近代の料理書を研究することでした。

東四柳祥子先生

私には、この道に導いてくれた2人の恩師がいます。ひとりは、大学の卒業論文をご指導くださった英文学者の小池滋先生(旧東京都立大学名誉教授)。おそるおそる英文学から食文化研究への進路変更についてご相談したところ、小池先生が笑顔で19世紀半ばにイギリスで刊行されたビートン夫人の『家政読本』という大著を教えてくださったのを今でも覚えています。同書は今なお時代をこえて愛される料理書の大ベストセラー。「日英の料理書文化を比較するのも面白い」とのアドバイスを受け、進路への迷いがすっと消えました。

そしてもうひとりは、食文化研究者の江原絢子先生(東京家政学院大学名誉教授)です。大学院進学を考え、書類をもらおうと、かねてから注目していた江原先生がいらっしゃる東京家政学院大学を訪問したところ、偶然にもお目にかかることができました。進路についての悩みを率直に打ち明けたところ、明治期の料理書には英語の翻訳物が多いことから、英文学の学びも活かせるとのアドバイスをいただき、江原先生のもとで料理書を土台にした食文化研究に取り組むようになったのです。

当時の研究状況として、江戸期の料理書は研究が進み、古料理書の翻刻の集大成もまとまったものがありました。一方、文明開化の影響で食生活が多様化した明治・大正期の料理書に関する先行研究は決して数が多いとはいえませんでした。そこで、「いつか自分の手で近代期の料理書の体系をまとめたい」と思うようになり、まだまだ道半ばですが、多彩な料理書と向き合っているというわけです。

――大学院時代からこれまでに800種に及ぶ料理書を収集・分析されたそうですね。そうした研究の過程で、特に興味深かった発見は?

明治の終わりごろになりますと、家庭向け料理書の中で肉食を奨励するような滋養重視に加え、「毎日違うものをつくりなさい」という記述が多くなります。なぜかというと「旦那さんが飽きないから」(笑)。その背景にもやはり「富国強兵」の思想がかかわっており、毎日、バラエティーのあるおいしい食事を家庭で食べることができれば、旦那さんの外食の機会が減り、経済的である、ひいては国も豊かになるというわけです。

またこの頃になると、「家庭」という言葉が市民権を得たことで、料理書のタイトルに「家庭」と冠したものが増えてきます。新聞で、今ではすっかりおなじみの料理欄が出てくるのもこのころ。日本で初めて新聞に料理記事を連載したのは、かの福澤諭吉さんです。福澤さんは「何にしようね」というタイトルで、日々の食事づくりに悩む女性のために、季節等を意識したお惣菜レシピを毎日紹介。その中には、ピラフやロールキャベツといった現在の定番メニューも登場しています。

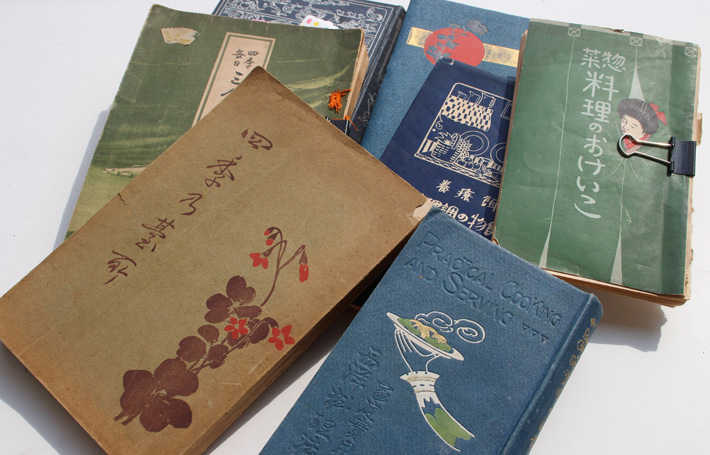

明治・大正期に発行された料理書の数々(東四柳所蔵)

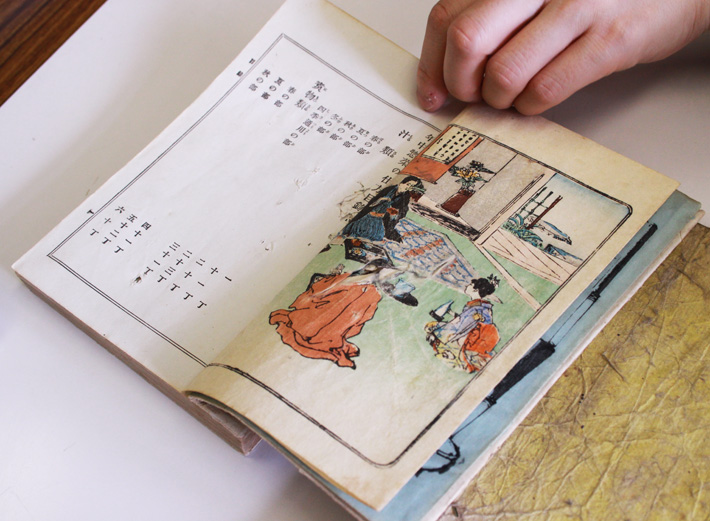

色刷りの挿絵があるものも

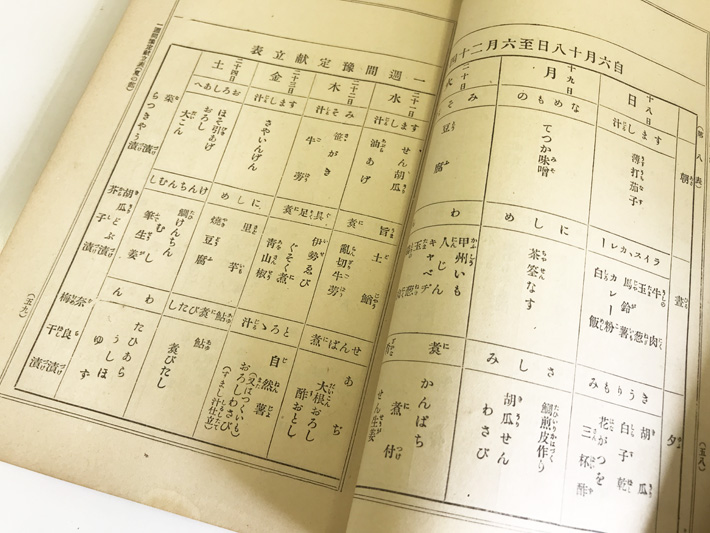

そうですね。まだまだレシピの説明文は長いのですが、料理書の普及とともに、「何分煮る」とか「何合」「何匁」といった具体的な分量の明記も定番化します。挿絵も多用され、日常食の献立が提案された家庭向け料理書も出版されています。1年間の朝・昼・晩の三食献立案が収録された『四季毎日三食料理法』(1909年)という料理書シリーズは、なかなか興味深いですよ。

『四季毎日三食料理法』(1909年、東四柳所蔵)

私がそうした料理書の変遷の中で特に面白いと思ったのは、すでに入手可能だったカレー粉を使うライスカレーのレシピの変遷です。タマネギの代わりに日本葱(白ネギ)を代用したり、辛さを和らげるために牛乳を加えるレシピも多く見られます。興味深いことに、明治期にはすでにいくつものカレーレシピが登場するにもかかわらず、現代では具として欠かせないニンジンがなかなか出てこない(笑)。初出特定の調査は進んでいませんが、ひとまず明治44年(1911年)の『洋食の調理』という料理書では、ジャガイモ、ニンジン、タマネギの定番食材が勢ぞろいしているようです。

ニンジンだけではなく、意外なことにジャガイモも今のようになじみのある食材ではありませんでした。救荒作物、ないし家畜のエサという認識だったので、日本勧業銀行総裁を務めた人物が残した言葉に、「馬鈴薯を食うのは、人間の食物として最下級である。此の以下の食物はないのであるから其れまで落ちたらば殆ど亡国的であるといってよい」(九州日日新聞)という記録があるほどです。

――そうした料理書の書き手は、どのような人たちだったのでしょう? イギリスでは18世紀以降、すでに多くの女性執筆者による料理書が出版されていたのですが、日本では19世紀末まで女性執筆者が単独で著した料理書はごくわずかしか確認できません。それが20世紀に入ると、女子教育を担うさまざまな学校が設立された状況に呼応して、その創立や教育に関わる女性が執筆する料理書の刊行が盛んになります。300ページを超える大部なものもあり、そのエネルギッシュな活動ぶりからは、当時の女性教育にかける意気込みが伝わってくるように思います。(つづく)

(構成:白田敦子、写真資料提供:東四柳祥子)