東日本大震災直後から福島の子どもたちへの支援活動を続けている画家・蟹江杏さんにインタビュー。最終回では、杏さんと子どもたちの「未来」について聞きました。

――コロナ禍で楽しみにしていたイベントや卒業式などが立ち消えになり、苦しい立場に置かれた人たちに支援の手が差し伸べられています。これはいつか来た道。あの震災直後も同じような状況でした。 東日本大震災からしばらくの間は、厳しい立場に置かれた子どもたちへの関心も高く、国内外からさまざまな支援が寄せられました。でも、制度的な支援については3年ほどでほぼなくなり、助成金も大きく削られました。特に全国的で生活に困窮する人たちが多くいるコロナ禍の現在は、震災関連の支援に当てられる予算は少なくなっているのが現状で、そこに大きな危機感を覚えます。

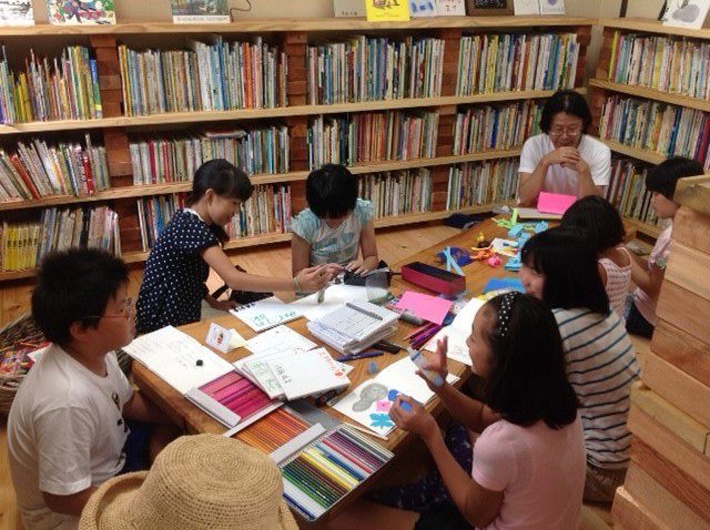

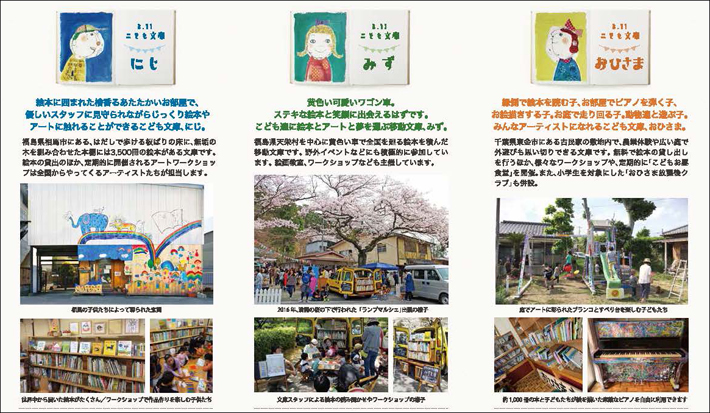

福島・相馬の「にじ文庫」は地域のよりどころに

10年経ったからといって、あの震災で傷ついた人たちが立ち直ったかといえば、そうではないからです。今、被災地で暮らす子どもたちの多くは、震災のときにまだ生まれていなかったり小さかったりして、直接、つらい避難生活を体験したり覚えたりはしていないでしょう。でも、そのお父さんやお母さんからなにかしら影響は受けていると思います。それはいつの時代も同じだと思いますが、つらい思いやトラウマのようなものがチェーンのように世代をこえて伝わってしまうとしたら、あまりに悲しいことです。

私はアートを通して被災した子どもたちに元気を与えたいと考えてきましたが、10年間の活動を通して、そのベースとなる経済的な支援がますます大切だと思うようになりました。当たり前に教育を受け、なんの心配もなく友だちと遊んだり勉強したりできない子どもたちへの援助です。

――貧困や格差は広がり、子どもの学習機会の不平等をもたらしているようです。コロナ禍でも増幅している大きな社会問題ですが、それを気負わず話す杏さんに、福島の子どもたちに揺るぎなく温かなまなざしを注ぎ続けてきた10年間の自負を感じます。杏さんは2018年に「NPO法人3.11こども文庫」の活動の一環で千葉県東金市に「おひさま文庫」を設立。その思いは被災地からより広がって……。 「おひさま文庫」は、周囲に田園風景が広がるのどかな環境の中にあります。子どもたちや親子連れが気軽に立ち寄り、広い庭で遊んだりピアノを弾いたり、思い思いにのびのびと時間を過ごせる場所で、民間の学童クラブや「こども食堂」も併設しています。

いずれは、子どもたちと一緒に農業や養蜂にも取り組み、動物も飼って、小さな循環型社会をつくりたいと夢が広がっています。そこには、本とアートは欠かせません。それらを通して子どもたちが「これから」を生き抜くための力や自ら生きる指針、哲学のようなものをつかんでほしいと願っています。彼らを見守りそばにいる大人の存在も大事だと思うので、いずれはアーティストも創作活動をしながらその場所で一緒に暮らせればいいですね。

「NPO法人3.11こども文庫」では現在3つの文庫を運営している

「太陽の子どもたち」は、みずみずしい感受性を持つ主人公のスミレが思春期を迎え、成長していく姿を描く物語です。この作品を通して伝えたいのが、先ほども触れた子どものための哲学です。敬愛するレーナ・クルーン文学の力を借りて、子どもたちに対してたとえどんな困難にあっても自分の「幸せ」を自ら見つけることのできる力を蓄えてほしいと伝えたいですね。

蟹江杏さん

私は東日本大震災を通して出会った子どもたちから、彼らが持つ強さと大きな可能性を教えられました。今、大人になった彼らと話すと、皆それぞれに「助けられた」という経験と思いからさまざまな進路を選び出しています。私たちから見ればつらいだろうと感じてしまう海に対しても、思い入れが一段と強くなり、生まれ育った土地から離れたくないと地域の未来づくりに取り組もうとしている子もいます。未曾有の試練を経た福島や東北、そこに息づく子らについて、私はこれからも発信していきたいと思います。

そんな思いで昨年から新たに取り組んでいるのが、福島県双葉郡大熊町の小学生とのアートワークショップです。大熊町は福島第一原子力発電所の事故で、全町避難を余儀なくされた町。今なお会津若松市の廃校になった校舎を間借りしている大熊町立熊町・大野小学校は、児童9人の小さな学校です。でも、この、たった9人の子どもたちは、みんな個性豊かなアーティスト。夏から秋にかけて続けたアートワークショップや交流の成果を、一冊の本にまとめる計画もあります。

この10年で、結果的によくなったこともあったけれど、見過ごされてしまったことも数多くあります。コロナ禍の今も、現状を突破することで必死になり、その場しのぎで乗りこえても、また同じことの繰り返しというのは違うのではないでしょうか。“元の生活に戻る”ことを前提に考えるのではなく、目の前の試練を機に変えようとする心、どのように変えればより良い未来につながるのかを考える力が、「これから」を生きる子どもたちには必要です。そして、その支援を続けることが、今を生きる私たちの責任なのだと思います。

――アーティストでありNPO法人理事長であり子どもたちに寄り添うお姉さんであり……さまざまな枠をこえて果敢に挑戦を続ける杏さん。その肩書きを的確に表現できるのは、もう「蟹江杏」しかないのかもしれません。(おわり)(構成:白田敦子、写真提供:Atelier Anz)

蟹江杏さんが描く子どもの本

『あんずとないしょ話』 子どもたちの心の奥底にある本音を、創作活動の原点でもある自身の子ども時代を振り返りつつ、版画と感性あふれる文章で描き出す。ミュージシャン・石川浩司さん(元・たま)との対談も収録。

『あんずのあいうえお』「あ」から始まる「いのちの名前」。はじめて50音に出会う子どもたちも、もう一度50音に再会したい大人たちも、杏さんが描くひらがな50音の世界を旅しよう!

【蟹江杏さんのホームページアドレス】

http://atelieranz.jp/