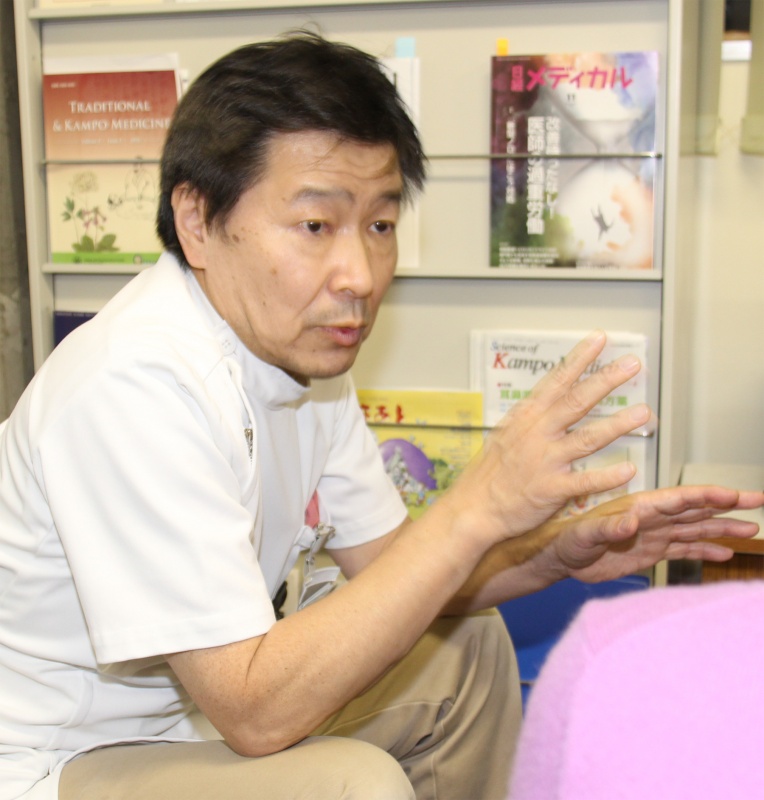

漢方外来と鍼灸外来とが連携して治療にあたる東海大学医学部付属病院東洋医学科。鍼灸治療も編集部Yにとっては未知の世界です。最終回では、新刊『わが家の漢方百科』の“つぼ”の監修者で、東海大学医学部付属病院東洋医学科で鍼灸外来を担当する高士将典鍼灸師に話を聞きました。

どんな効果があるの?

「鍼灸ってどんな効果があるのでしょう?」。またまたYの素朴な質問からスタート。すると高士先生が、「主に鎮痛や血行促進に効きますね」とにこやかに教えてくれました。ここでも「症状」に注目してケアするわけですね。

「当病院では漢方医師の処方を元に、患者さんの状態によって鍼灸の頻度、どのつぼにどのような施術をするかを決める治療計画を立てます」。通常は週に1度の通院ですが、たとえばぎっくり腰のような急性期の痛みには、何日か続けて施術することもあるそうです。一方、慢性的に続く症状の場合は長い期間通ってもらい、じっくり直してもらうとのこと。

気になる施術内容は… 鍼灸を受けてみたいとは思うものの、「針って直接、肌に打つのよね。痛くないの?」とか、「お灸って皮膚にもぐさを置いて火をつけるから熱そう。やけどしないの?」など私の頭の中では、あれこれ不安と疑問が渦巻いています。痛くて熱いならムリかも……と思いつつ、「鍼灸って実際にはどのようなことをするのでしょうか?」と質問。すると高士先生は、四角い箱に丸いつまみがついているアンプのような機械を用意してくれました。

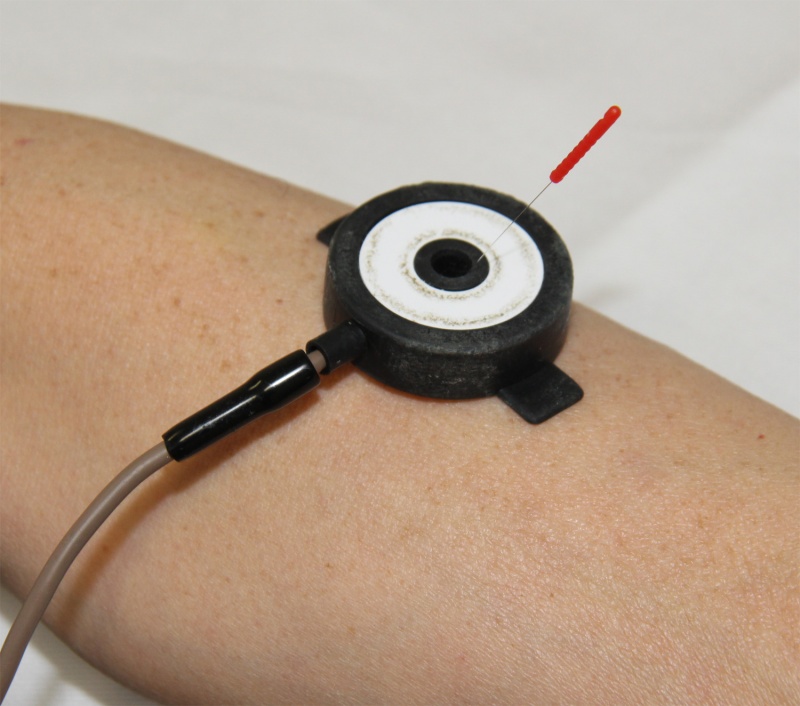

電子温灸機

「これは電子温灸機です。針を打つつぼを温めるために使用します」。機械から長いコードが何本も出ていてその先端に、肌に貼り付ける丸い熱導子という部品が……。この部分でつぼを温めるそうです。もぐさは使わないんですね!

電子温灸機に接続されている熱導子を腕に置き、中心の穴を通して針を打ちます

「では、実演してみましょう」と高士先生。電子温灸機の熱導子を自ら腕に置いて針を打ちました。この施術の目的は、鎮痛と血行の循環をよくすることだそうです。「痛くないんですか?」とこわごわ聞く私に、「痛くないですよ!」と笑顔の高士先生。熱導子に触らせてもらったところちょうどいい温かさで、確かにこれを肌の上にのせたら気持ちいいかも。優しくテキパキと説明してくれる高士先生は、こちらの緊張感を和らげてくれるのでリラックスした気持ちで施術してもらえそうです。

カップリング。ビンの口と接している皮膚が赤くなります

続いて驚きの施術「カップリング」。「吸い玉」または「抜罐」とも称されるこの施術は、かわいらしい形をした丸いコップ状のガラスの中を真空にして肌に当てます。実際に高士先生が腕に当てると、ガラス瓶の口と接している皮膚がみるみる丸く赤く腫れていきました。見るからに痛そうなのですが、こちらもやはり痛くないそうです。

この治療は、皮膚と毛細血管に刺激を与えることで血行をよくして、血管内の疲労物質を取り除くためのもの。スポーツ選手がよく活用していて、「リオデジャネイロのオリンピックでも、カップリングの跡がついているアスリートがいましたよ」と高士先生。治療後の皮膚に残る丸い赤い跡は、数週間で消えるそうです。

自分でできるケアもある

つぼの位置を指で取ります

鍼灸のときに重要な“つぼ”を活用して、患者自身ができることもあるそうです。たとえば、風邪をひきやすい人や更年期のつらい症状に悩んでいる人が、それぞれの症状にかかわるつぼを自分で刺激すると、病気の予防につながったり症状が改善されたりするとのこと。

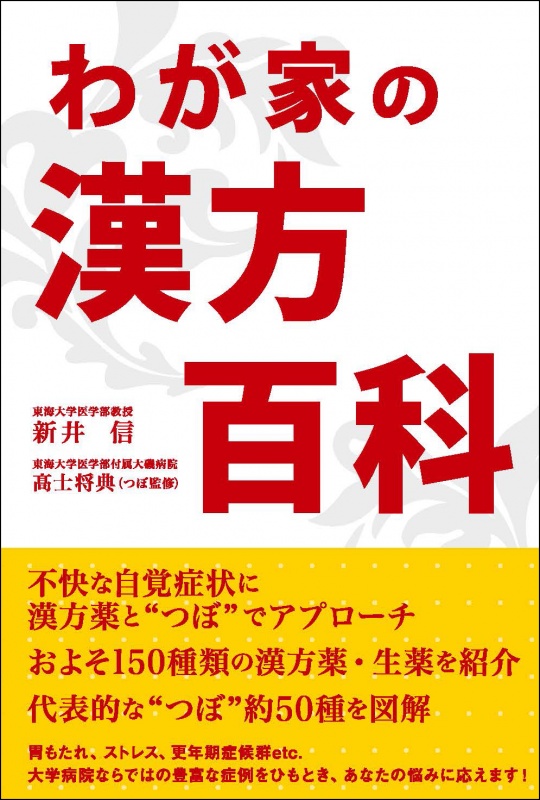

つぼの位置は、自分の指を使って取ります。「『我が家の漢方百科』で紹介しているのは、各つぼの位置の目安です。それぞれ○○から指○本分という表記があるので、自分の指でその場所を確認してください」と高士先生。場所がわかったら、その部分を指などで軽く押します。押す強さは、気持ちいい、または痛気持ちいい程度。目安として、少し物足りないと思えるくらいの回数を、1日に1~2回すると効果的だそうです。症状によっても異なりますので、ここでもよく自分の体と向き合うことが大切なんですね。

普段の生活の中で自分の体の変化を常に注意する。具合が悪くなりそうな予感をキャッチしたら、つぼを刺激して予防に努める。それでも具合が悪くなるようだったら早めに受診して、自分の症状をはっきりと医師に伝える。健康な体を作るのは、なにより自分自身の努力が不可欠なんですね。漢方で得た知識で、私も健康美人を目指します!!

東海大学医学部専門診療学系漢方医学のサイト

http://kampo.med.u-tokai.ac.jp/index.html東海大学医学付属病院東洋医学科

http://www.fuzoku-hosp.tokai.ac.jp/service/toyo/『みんなの漢方教室』

http://www.tokaiedu.co.jp/kamome/contents.php?i=295――取材を終えて 取材のとき、新井教授の教え子の学生さんが診察に訪れました。小さいころから風邪を引きやすい体質だったけれど、漢方の治療を受けるようになってからは風邪を引く前の微妙な変化を意識するようになり、早めに漢方薬を服用。大事に至らずに元気に過ごせるようになったそうです。診察時にしっかりと症状や希望を新井先生に伝える姿が、とても新鮮に映りました。

漢方では、患者である自分が主役。自分の体と対話し、それを伝える姿勢が大切なんですね。「健康になるために自分ができることは、今日から早速始めるぞ!」と決心しました。

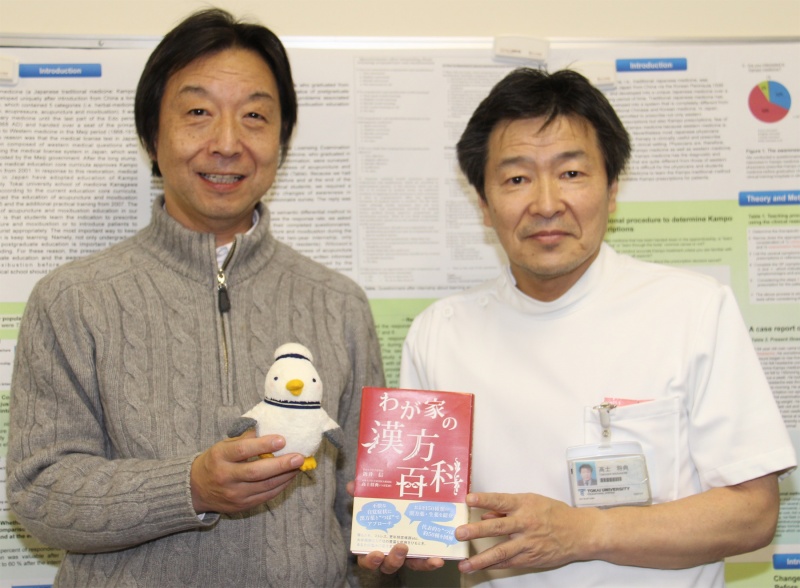

※WEB連載原稿に加筆してまとめた単行本『わが家の漢方百科』が絶賛発売中です(発行:東海教育研究所、発売:東海大学出版部)。

WEB連載「みんなの漢方教室」はこちらをご覧ください。