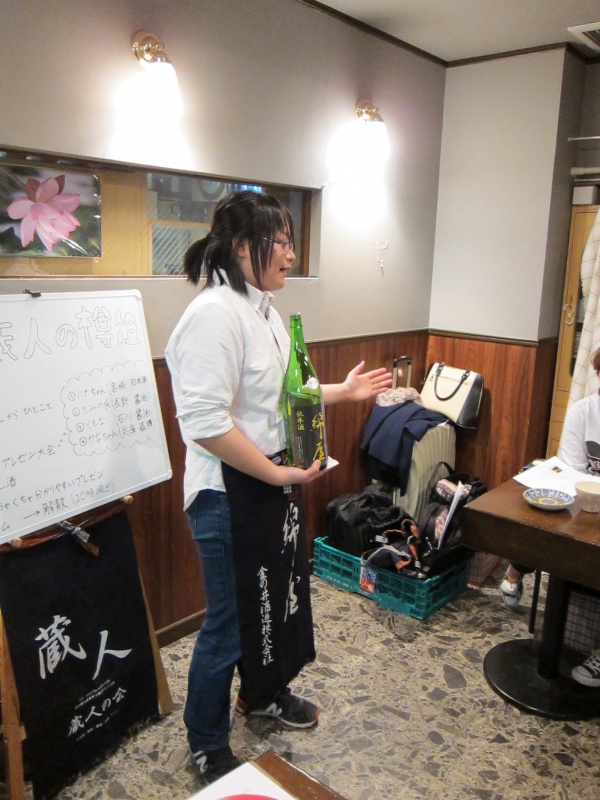

さまざまな思いがありながらも、蔵を継ぐことを前向きに捉えるようになっている“蔵元後継者”たち。実際に継ぐのが何年後になるかはわかりませんが、若い今だからこそ言っておきたいことがあるといいます。第3回は、そんな彼らのまっすぐな思いを――。「蔵人の会」のメンバーが実家の蔵の秘蔵の一品を提供する酒宴「樽俎(そんそ)の会」

醸造食品に関心を持つ多くの若者が参加する

――大学を卒業したら、いずれは蔵を継ぐつもりでいるという彼ら。学生である今だからこその思いを聞いてみると……。

樽俎の会で大竹さんは料理の仕上げも担当

以前は親父のことが好きではなかったんです。「親父からは学ぶことは何もない」とさえ思っていたほど。でも、皆とこうして話し、いろいろな体験をしてきたことで、この歳になって父親の偉大さを実感しています。厳しく育ててくれたことが今になって生きていると感じることがよくあります。

鈴木 同感です。蔵の経営というのは、すべてのことができないとダメなんです。会社ならば営業の人は営業を、経理の人は経理のことをやればいいですし、スポーツ選手は競技に専念すればいい。でも、蔵でのものづくりでは商品や機械、流通や資金といった幅広い知識や体力も必要で、トータルな能力が求められます。もちろん大変なことも多いけれど、やりがいのある仕事だと思っています。

内田さんは樽俎の会で新作の桜のワインを披露

敷かれたレールの上を歩むというのも、なかなか大変だということだよね(笑)。蔵元ではない友人からは、将来の仕事が決まっていることをうらやましがられたりしますが、内側に入らないとわからない大変なこともたくさんあります。

鈴木 実は、最近まで自分の家が味噌屋で僕はその後継者だと胸を張って言えませんでした。そんな僕が蔵を継ぐことに前向きになれたのは、「蔵人の会」に入って蔵について考えて、地域の人たちの味を支えているのは自分の家だと自負できるようになったから。今は、僕がたいした意志もないのに他の仕事をして蔵を絶やすようなことは絶対にできないと思う。おそらく、僕たちよりも下の世代で同じように悩んでいる人が各地にいるはず。いつか家業を継いだら、自分よりも若い人たちの見本になれればいいですね。

内田 そうだね。日本にはこれだけおいしいものがたくさんあることを多くの人に知ってほしい。4年後の東京オリンピックでは世界からより一層注目されると思いますから、日本食の素晴らしさを日本人一人ひとりが自信を持って海外の人に伝えてほしいと思います。もちろん、僕らもしっかりと!

――頼もしい。飛鳥時代や奈良時代には「酒造りは女性の仕事」とされていたこともあったとか。さて、「蔵人の会」の女性陣は?

新入会員の三浦さんは樽俎の会で

実家の日本酒をアピール

どの蔵も頑張っていますが、厳しい状況に置かれているがゆえに、「それは無理だ」「それはおかしい」と簡単に決めつけてしまうことが多いと思うんです。でも、私たちは若いからこそ可能性がたくさんありますし、理想を大事にしたい。その一つが、皆で醸造業界を盛り上げていきたいということです。同じ業界の人はライバルになりますが、だからこそ刺激し合っていきたい。「蔵人の会」のつながりを大事にして、願わくば世代をこえて日本の醸造業界の文化にしていきたいですね。

鈴木 チームジャパンだね。カッコいいなあ!

三浦 先輩たちの話を聞いて、私も発信する側に回りたいと思うようになりました。波に乗るだけではなく、波を生み出せるような発想を持てる人間に成長したい。これほど楽しいものはないですよね。

「蔵人の会」がずっと続いてほしい。卒業後も同級生や関係者が集まるイベントを開いて日本の醸造業界を活気づけたい――目を輝かせて語る彼らの姿に、豊かな日本の食文化の未来が見えるような気がしました。期待しています! さて、次回はいよいよ最終回。番外編として、蔵元後継者だからこそ言える「蔵元あるある」をご紹介します。面白くてちょっと切ない話が満載ですよ。(構成:小野哲史、写真提供:蔵人の会)

【蔵人の会ホームページアドレス】

http://kurabito.info/