「かもめの本棚」単行本の第4弾『AQ -人生を操る逆境指数』が好評発売中です。帯のキャッチはズバリ、「ピンチはチャンスに変えられる!」。そのための心のカギとなる「AQ(Adversity Quotient=逆境指数)」ですが、実は想定外のピンチにさらされることが多い現代社会を生き抜くための心強い対処法なのです。著者である心理学者・渋谷昌三さんへのインタビューの後編では、「AQ」を高める具体的な方法やなど、本の中身もちょっとだけご紹介します。

※WEB連載原稿に加筆してまとめた単行本『AQ -人生を操る逆境指数』が絶賛発売中です(発行:東海教育研究所、発売:東海大学出版部)。WEB連載「ピンチをチャンスに変える心のカギ『AQ』とは?」はこちらをご覧ください。

「メンタルが強い」とか「精神的にタフ」「粘り強い」といわれる人たちですね。ところが現在は、テキパキと業務をこなすことに評価の重点が置かれがちです。つまり、あらかじめ決められたことをきちんと処理する能力が高い。そのような人たちは往々にしてIQが高いのです。そのうえ、人付き合いが上手なEQも高ければ、言うことなしと思うところでしょう。

ところが、ビジネスの現場でのクレーム処理から職場やママ友などの人間関係のトラブルまで、日常にはいろいろなアクシデントがつきものです。IQやEQが高いだけでは、ピンチに立ち向かいトラブルに対処できるとは限らない。そこでAQの高さが必要になるのです。

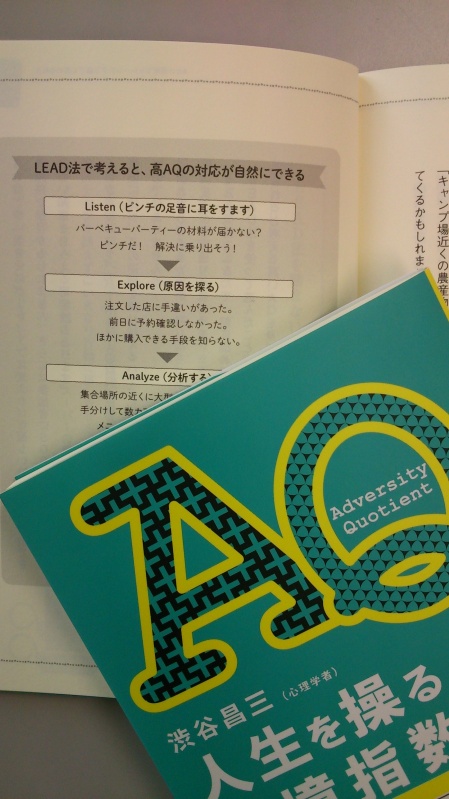

――本では、AQを高めるための具体的な方法としてLEAD法が紹介されています。 LEAD法はポール・G・ストルツ博士が提唱したもので、ピンチに耳を研ぎ澄ませる「Listen」、その原因は何かを探り出す「Explore」、原因を分析して情報を収集する「Analyze」、解決のための行動を起こす「Do」という4つの思考ステップの頭文字からつけられたものです。これに沿って考えれば自然とAQが高い考え方ができるようになり、繰り返すことでAQを高めるトレーニングにもなります。

新刊書ではLEAD法についてもチャートでわかりやすく解説

たとえば、あなたが友人たちと山登りに行ったと想定してみましょう。途中で天候の悪化や仲間のケガなど、予期せぬアクシデントに見舞われると、中には「困った、どうしよう!」とパニックになってしまう人はいませんか? そういう人は、いわばAQが低い人。それに対してAQの高い人は、そのような場面に遭遇しても「今はどのような状況なのか」と冷静に分析し、「無事に下山するためにはどうするか」と考えられるのです。「どうしよう!」と泣き喚くのは、いきなり最終段階の「Do」をやっていることと同じこと。万策尽きて「どうしようか」と考えるのと、分析も情報収集もせずにただ「どうしよう!」と騒ぐのとでは、全く違うのです。

――逆境への対処法がわかれば、ピンチを前に力がわいてくるということですね。まさに、ピンチはチャンスに変えられる! 逆境という壁にぶつかることは、実は人生にとってラッキーチャンスなのです。人間の行動の源は、障害です。生理的に「寒い」という障害を感じれば服を着込む。暑ければ脱ぐという行動を起こします。人間関係でも同じこと。ケンカをしてしまったという障害があれば、それを乗り越えるためにほかの人に相談したり、ケンカの相手と話し合うなどの行動を起こせばいい。逆境こそが行動力の源泉であり、自分が新しく生まれ変わるきっかけになるのです。

誰でも、逆境を前にするとついネガティブに考えがちになります。AQを高めることでポジティブに考えられるようになれば、人生が明るくなると思いますよ。

【かもめ編集部から】 なにもかもうまくいかないように感じて、ふと「お先真っ暗だなあ」と思うことがあった私。でも渋谷先生の話を聞いて、よく目を凝らしてみれば闇の中にも何かは見えるに違いないと確信しました。LEAD法は、そのための頼もしい見方の一つになりそうです。本書では、ママ友のトラブルからバーベキューパーティーを前にしてのピンチなど、身近な例でAQを高めるコツをわかりやすく紹介しています。ぜひ、ご一読を。

(構成:白田敦子)