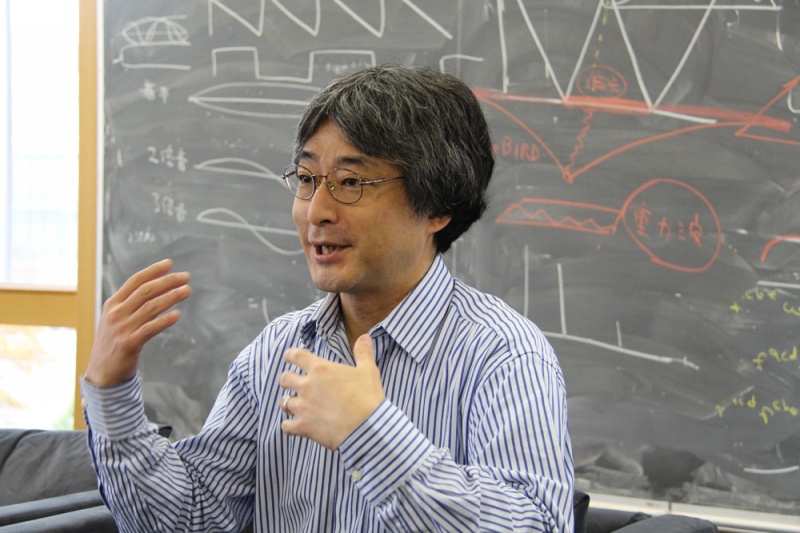

子どもたちの理数系離れには、家庭での親の態度も影響している!? 私たちに宇宙の謎をわかりやすく解き明かしてくれる村山斉教授に、「日本のこどもたちの理数系離れ」を解決するヒントをうかがいます。――理科や数学が好きになったきっかけを、村山教授は“興味をもつためのエサのついたフック”というわかりやすい例えを使って話してくれた。でも、人生に用意されているはずのそんな“フック”を、誰もが見つけて食いついていけるわけではないような気もする。

学校などの学びの場で多くの子どもの興味を引くために、常にたくさんの違う“エサのついたフック”を用意し続けるのは非常に難しいことです。

でも、親ならどうでしょう? 1人か2人のわが子の興味、面白がれるポイントは、親ならわかるし用意することもできると思います。

それに、「面白がれる」という感性はトレーニングによって磨かれていくものです。たとえば、音楽や落語は知れば知るほど面白くなってくる。「ああ、あの演奏者のこのテクニックはすごい」とか「この落語家の蕎麦をすする芸は逸品だ」とかね。

理数系科目も同じように、興味を持って接し続けるうちにトレーニングされ、面白みが増して次のグレードに進んでいけるのだと思います。親がそうした興味の最初の一歩に案内してあげられると、その子の世界は大きく広がるのではないでしょうか。

――とはいえ、子どもの質問に親が答えられないことも多いし、何をしてあげればいいのだろうかと、悩む場面は少なくありません。

その解決はいたって簡単です。今はほとんどの情報がインターネット上にあります。子どもが何かを質問してきたら、「そうだね、それはお母さんにもわからないから一緒に調べてみようか」と、リビングや食卓でパソコンやタブレット端末を使って検索すればいいのです。「なぜ空は青いのか」と打ち込めば、知りたい答えはいくつも出てくるでしょう。それを「読んでみようか」と促してあげる。そうした働きかけをするだけで、子どもの反応は全然違ってくると思います。

――わからないことを教えようとするのではなく、解決することを教えればいい、ということ? 解決する手だてを教えてあげれば、「知る喜び」を覚え、いずれ一人で解決するようになるでしょう。

私は、子育てをするうえで親が全能である必要はないし、そうなれるはずがないと思うのです。子どもの疑問への対応もそうですが、親だってわからないことがたくさんあるのが普通です。でもなぜか皆、親になった途端に、「子育てのことは何でもわかっていなくちゃいけない」とか「親だから何でもわかるはず」と思い込んでしまうんですね。

けれど、子どもの疑問の解決者が必ずしも親であるとは限りません。街の中や生活の中の至るところで、「ああ、そういうことか」と目を開かれることはあるものです。

私は子どものころテレビアニメを見て、「ハイジが感激してタンスの中に隠す白パン」というシーンに興味をひかれたのですが、だいぶ経ってドイツの店先で初めて現物を見て「あっ、これがあの白パンか!」と、ハッと結びついたことがありました。

そういう「問題が解決する瞬間」は、おそらくそこらじゅうにあって、どんな解決でも子どもには「あっ!」と思える大切な体験だと思うのです。

――親はそうした体験を作れる環境を用意してあげればいいのだと思えば、日常の中でできることはたくさんありそうな気がしてきました。

私自身が親になってからは、カリフォルニアで子育ての心構えを学ぶアメリカ版“両親学級”のような講座に出席しました。そこで驚いたのが、「あなたは子育てでお金をもらっていますか?」と質問されたことです。「もらっていないなら、あなたは子育てのプロではない。アマチュアなのだから完璧である必要はない」ということなんですね。

そのとき、肩の荷が降りてホッとしたのを覚えています。親というのは子どもの人生を決めるすべてのカギを握っているわけでもないし、そんな能力も知識もない。でも、それでいいんだと思えました。

今、私には3人の子どもがいますが、食卓にはいつもタブレット端末が置いてあります。会話をしていて何か気になることがあったら、すぐに「ちょっと調べてみよう」と検索します。食事をしながら、解決してしまう。そういうことが可能な時代だから、親が子どもの興味や可能性を引き出す役目を果たしやすいと思います。

村山教授が機構長を務めるKavli IPMUでは、英語とともに数式が研究者たちの共通語だ。数学者、物理学者、天文学者が使う数式は、それぞれちょっと違うらしい。 黒板には数式がいくつも残っていたりするが、研究者が見るとそれを書いたのがどの分野の研究者かわかるのだという

最終回となる次回は、社会の枠組みと子どものかかわりについて語っていただきます。