第2回 尼僧院の甘くて優しい紅茶 寺田直子(トラベル・ジャーナリスト)

その尼僧院をたずねたのは旅の後半。私にとっては3度目のブータン訪問のときでした。

ブータンはインドと中国という2つの大国の間に位置する小さな王国。2000~3000m級の山岳地帯という自然環境の中、独自の伝統・慣習をはぐくみ守ってきました。なかでもチベット仏教の流れをくむ信仰心のあつさは別格。国内いたるところに僧院があり、人々の生活に深く根づいています。

少し変わった体験がしたかった私は滞在していたホテルのスタッフに、ガイドブックに載らないようなお寺を訪問してみたいと伝えました。すると、スタッフがこうアドバイスをしてくれました。

「私たちのホテルでは社会貢献として定期的にさまざまな僧院を訪れ、物資などの寄付をしています。今週も行うのでよければそちらに参加されませんか」

旅先での地元への貢献・還元は旅する私たちができるとても大切なこと。旅の本質といっていいかもしれません。「ぜひ、連れていってください」。私がそう、お願いをしたのはいうまでもありません。

翌日、男性と女性2名のホテルスタッフと合流して車に乗り込みました。今日は2カ所の僧院を訪問するとのこと。車内にはお米などの食品、せっけんなどの衛生用品、そして大量のノートと鉛筆といった文房具。お寺になぜ、文具がいるのか不思議でしたが、その答えは最初の訪問先でわかりました。

その僧院には多くの修行僧が集団生活をしていましたが、ほとんどが10歳前後の幼い少年僧でした。親を亡くしたり、家庭が貧困だったりという理由で引き取られる子どももいますが純粋に僧侶になるべく選ばれた子もいます。僧院は学校の役割も担っていて僧衣に身を包んだ彼らは薄暗い寺院の床に座り、僧侶としての教えを学ぶほかに文字の読み書きなどを習います。文房具は彼らのためのものでした。真新しいノートと鉛筆を一人ずつ手渡してあげると、ニコッとあどけない笑顔を見せる少年僧。幼いその表情にブータンの未来と、信仰の力をみた思いでした。

次に向かったのは尼僧院でした。最初の僧院と大きく異なるのは険しい山の中腹にあるということ。車が通れないため、歩かないと行けません。見上げるとはるか頭上に僧院が小さく見えます。ゴツゴツした岩場も多く、道中の険しさがわかります。「ここを歩いていくのか……」。ひるんだ様子の私を見て同行の女性スタッフが、心配そうに「無理でしたらここまでにしてホテルに帰りますよ」と言ってくれましたが、そんなことできるわけがありません。先ほどの少年僧たちの嬉しそうな顔が浮かびます。大切な物資を待っている人たちに会いにいかないと!

どんな登山も最初は小さな一歩から。瓦礫のような石、岩がころがる道とも呼べないような山道をゆっくりと一歩ずつ上がります。すでに高度に慣れてきていたと感じていましたが、それでも体がずっしりと重く、呼吸をするごとに息苦しい。のろのろと歩く私の先をいくのは寄付する物資をかついでよじ登るホテルスタッフ。私はゲストということで荷物を持つことは免除されていたのでものすごい罪悪感をおぼえます。とにかく足手まといにならないように僧院まで自力でたどり着くことだけに集中しました。

歩きはじめてから2時間ほど。ついに尼僧院に着きました。よろけるように入口を抜けると、出迎えてくれたのは白髪の老尼僧でした。しわだらけの顔に柔らかな笑みを浮かべ私たちを中庭へと手招き。誘われるままに進んだ私たちの目に飛び込んできたのは、眼下に広がるブータンの大地でした。雲がたなびく山々とその隙間に埋め込まれたように点在する村や僧院。それはまさに桃源郷のように美しく、3人とも言葉もなくその尊すぎる風景に見入ってしまったのでした。

「さあ、どうぞ。おつかれさまでした」

別の若い尼僧が中庭の木の切り株でできたテーブルに置いたのは、使いこまれふちが欠けたホーローカップの紅茶でした。ひんやりとした空気の中で湯気をたてているそれをすすると甘さが口いっぱいに広がります。お砂糖がたっぷり入っている。歩き疲れた体に温かさと甘さがじんわりと染み入ります。

ここで暮らす尼僧たちにとって茶葉もお砂糖も水もすべてふもとから担いでこないとならない大切なもの。歩いてきた私にはその大変さが痛いほどわかります。電気もガスもないためお湯をわかすには薪を使わないといけない。それもとても貴重なはず。自分たちの大切なものを惜しげもなく分け与えること。慈悲の心とはそういうものなかもしれません。ホテルスタッフたちが当たり前のように僧院に通う行為もきっと同じ思いからでしょう。

眼下に広がる風景を見つめながら、感謝を胸にまた、ひと口。てのひらで包んだ1杯の紅茶には、お砂糖と同じように多くの労力とあふれる善意がたっぷりと溶け込んでいました。

(イラスト:きりたにかほり)

《寺田直子さんの本》

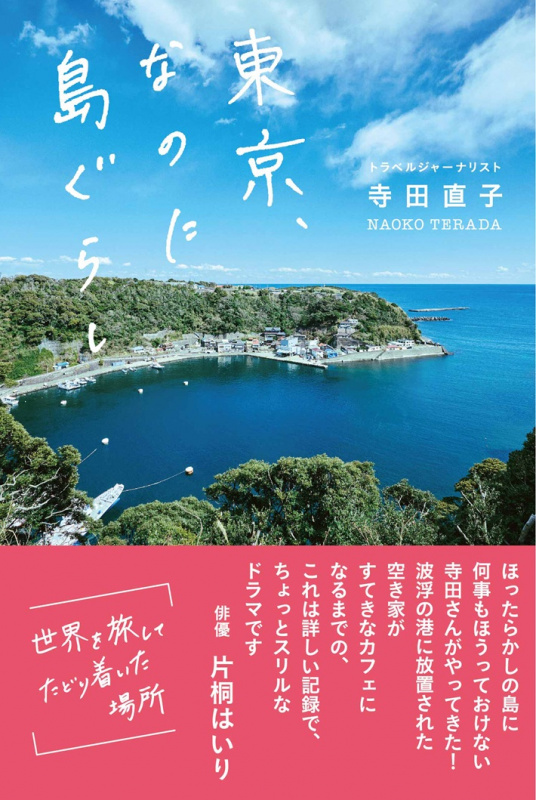

定価2200円(税込)

訪れた国は約100カ国、旅歴約40年の著者が、セカンドステージの舞台に選んだのは、東京の離島・伊豆大島の古い小さな港町、波浮港。こよなく愛するコーヒーを相方に営む「ハブカフェ」は、いつしか地元の若者や観光客が集う「ハブ」として地域で欠かせない存在に。いくつもの偶然に導かれ、さまざまな人に出会いながら、新たな人生を醸し始めた著者の「島ぐらし」を綴ります。

◆『東京、なのに島ぐらし』はコチラから購入できます。

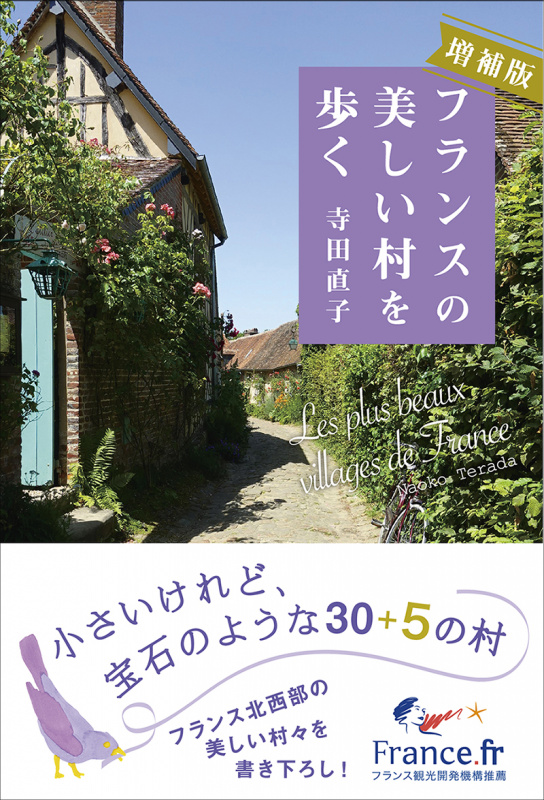

定価2200円(税込)

フランス観光開発機構の推薦に基づき厳選した美しい30の村々に加え、パリからアクセスがよいフランス北西部の風光明媚な5つの村を新規取材で書き下ろし。“旅のプロ”が案内するフランスの通な旅の入門書として、また、あたかも著者と一緒にまだ見ぬ村を訪ね歩くかのような紀行エッセイとしても、読み応えのある一冊。

◆『増補版フランスの美しい村を歩く』はコチラから購入できます。