東日本大震災の発生直後に東北大学に赴任し、災害の教訓を未来に生かす災害伝承手法の構築や、自治体や民間の伝承活動の支援などに奮闘してきた佐藤先生。最終回では、佐藤先生が防災や災害伝承の研究に取り組むようになったきっかけや、伝承から学べる備えのヒントを暮らしに生かしていく方法を教えてもらいます。――佐藤先生は学生時代から20年以上にわたって防災・減災の分野に関わってきたそうですが、この道に進まれたきっかけを教えてください。

背丈を超える雪が積もる新潟の冬

路面に散水し雪を融かす消雪パイプ

原点にあるのは小学生のころの記憶でしょうか。学校で、地元新潟で起こった昭和の豪雪や新潟地震について習う授業があり、「なんでこんな怖い場所に住んでいるんだろう、嫌だなあ」と思ったのを今でも覚えています。特に雪は新潟の暮らしとは切り離せない存在です。高専時代を過ごした長岡市は積雪が多い地域で、雪かきの大変さに心底うんざりしたものでした。でも、そんな場所でも人間はずっと暮らしを営んできたわけで、私自身も地元が嫌いなわけではないんですよね。「それはなぜか」という疑問が浮かんだのです。

身の回りで発見する”雪と生きるための知恵”も、私の知的好奇心をくすぐるものでした。積雪時に玄関が埋まらないよう、1階部分をコンクリート造りにして、2階から上に居住空間を設けた住宅や、道路に雪が積もらないように水を流し続ける消雪パイプなど、さまざまな工夫を見るたびに「これはすごい!」と感心していました。さらに2004年の中越地震では、雪と共生するためのコンクリート造りの基礎は、結果的に地震にも強い家となっていたことに気づきました。こうした経験から「生活と災害は表裏一体」であり、それは「自然とともに生きてきた日本人だからこそ」なのだなと感じるようになりました。そんなことを探求するうちに、この道から離れられなくなってしまったのです。

佐藤翔輔先生

着任予定の4月1日に向けて京都で準備を進めていたとき、東北で大地震が起こりました。指導教員の「すぐに東北大へ向かうように」との言葉に夜どおし車を走らせ、仙台に到着したのが地震発生翌日の3月12日。その日以降、被災地の中核大学で災害研究に携わる者として、防災や復興の取り組みに奔走してきました。

被災地へ幾度も足を運ぶ中で、過去の地震や津波にまつわる石碑や言い伝えを数多く見聞きしました。そこで疑問が湧いたのが「こんなにも多くの伝承が残っているにも関わらず、なぜこれほど大きな被害が出てしまったのだろう」ということです。さらに深く見ていくと、伝承が伝わっていない場所があれば、しっかりと伝わっている場所もある。そして災害は数百年後、数十年後、あるいはもっと近い未来に必ずまたやってくる。それならこの謎をできるだけ早く解明しなければ、と思いました。

研究を進めると、伝承と被災状況の関係性にはいくつかのパターンがあることがわかってきました。1つ目は、伝承がしっかり伝わっていて、被害が少なかった地域。2つ目は、伝承が伝わっておらず、大きな被害が出た地域。そして3つ目は、伝承が伝わっていたにも関わらず、大きな被害が出た地域です。宮城県気仙沼市の階上地区はその一例です。気仙沼は震災前から高い防災意識を持っていた自治体で、明治三陸地震や昭和三陸地震の被災状況も把握したうえで、綿密な避難計画を立て、避難訓練も定期的に行っていました。しかし東日本大震災では、津波の規模が想定を超えていたため、階上地区にあった指定避難場所が大津波に襲われ、多くの方が犠牲になってしまった。当時、地域住民からは「津波が来るとは思っていたが、まさかこんなところまで来るとは」との声が聞かれました。

ここに災害伝承の難しさがあります。過去の経験が受け継がれてきたがゆえに「過去に被災していない場所=安全な場所」と認識されてしまうことがあるのです。しかし、想定を超える災害はやってきます。伝え続けることは大切ですが、そこには “過去の出来事だけが事実ではない”という視点も加える必要があります。つまり「常態化しながらも、固定化しない」こと。これが、災害伝承において何が大切か?という問いへの、現時点での私の答えとなっています。

――常態化しながらも、固定化しない。さまざまなことに当てはまりそうな言葉です。多くの教訓を伝えてくれる災害伝承ですが、近年の痛ましい災害の一つである能登半島地震で、伝承が生かされた例などはあるのでしょうか? 能登半島地震での伝承については現在検証を進めている段階です。しかし昨年実施したアンケートでは、ある発見がありました。石川・富山・新潟の沿岸部に住む方を対象に「東日本大震災の伝承施設に行ったり、語りを聞いたりしたことがあるか」「それが能登半島地震の際に役立ったか」と質問をしたところ、「役立った」と答える人が思いのほか多くいたのです。距離的に離れていることもあり、「役立った」という回答はあまりないのではと予想していたのですが、過去の教訓が少しでも活かされたと知ることができました。

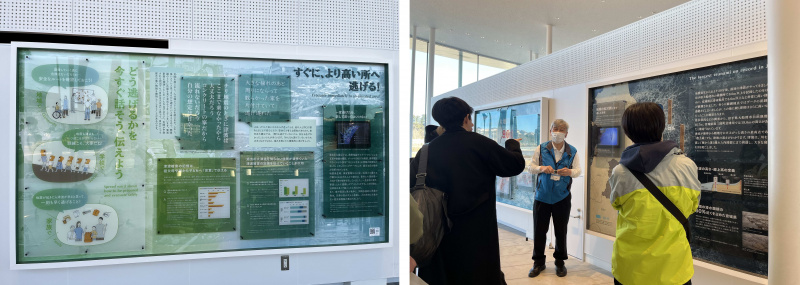

震災の教訓を伝える伝承施設(みやぎ東日本大震災津波伝承館)

ベースになるのは、自分の地域で起こった災害の情報です。特に水の災害は再現性が非常に高いので、過去の被災状況を知ることで、未来に備えることができます。ただし注意が必要なのが、大雨災害の場合、昨今は気候変動によって過去に被害がなかった場所にも浸水域が広がっている、という点です。それを踏まえると、自分の地域だけでなく、他の地域の経験からもヒントを得ることが重要になります。コツは「自分の地域と似ているところは?」という視点を持つこと。遠い地域の出来事も、共通点を見つけるとぐっと自分に近づけて考えることができます。

例えば2020年に起きた「令和2年7月豪雨」は、九州で発生した梅雨前線が日本列島を縦断し、西日本から東日本にかけて広い範囲に甚大な被害をもたらしました。このとき、初期の熊本での集中豪雨について「日本三大急流の球磨川が氾濫」と伝えたニュースがありました。これを聞いた山形のある地域では「日本三大急流といえば最上川。それならこの辺りも危ないのでは」と危機感を抱き、前線が北上する間に対策を講じた……という話がありました。

地形や気候などだけでなく、「立場」という共通点も考えられます。例えば、高齢者施設の「管理者」の被災体験には、何かしらの施設や人の管理をする方にとって参考になる部分があるはずです。職務上の立場以外に、お父さん、お母さんといった家庭での立場などもあるでしょう。災害や防災の情報に触れる際は「自分が暮らす地域」や「自分自身との共通点」を探してみてください。防災資産も、そうした視点で見てもらうことで新しい発見があるかもしれません。

――最後に、これからNIPPON防災資産がどのように生かされることを期待しますか。 日本は繰り返し災害が起こる国ですから、過去の経験の共有は必須です。防災資産が、全国各地に残る教訓や多様な取り組みを共有するプラットフォームになることを期待しています。また、「日本人の暮らしは自然とともにある」ということに今一度目を向ける機会にもなればと思います。自然とともに生きることは、豊かな恵みを受けると同時に、災害を覚悟して生活することでもあります。おそらく私たちの先祖は、それを覚悟して生きてきたのでしょう。だからこそ、伝承には災害とともに暮らすための知恵が詰まっています。人と自然の距離が遠い現代でも、先人の暮らしにときおり気持ちを向けることが大切なのではないかなと思います。防災資産がそのきっかけになればうれしいですね。(おわり)

(構成:寺崎靖子)

☆NIPPON防災資産ホームページ(国土交通省ウェブサイト)

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/bousai-shisan/index.html