4回にわたり、子どもの気質や社会性の発達過程、子どもから発せられたメッセージの受け取り方などについてお話してきました。最終回となる今回は、家庭の役割と児童期の子どもへの接し方についてお話します。◇子どもにとって家庭とは(1)心理的な安定を与える場所 子どもたちは大人と同じようにストレスの多い環境の中で生活しています。家庭の役割は、子どもに「心理的な安定を与える場所」です。それは高校生や大学生にとっても同じこと。心の安らぐ場所が「我が家」なのです。

(2)基本的な生活習慣を身につける場所

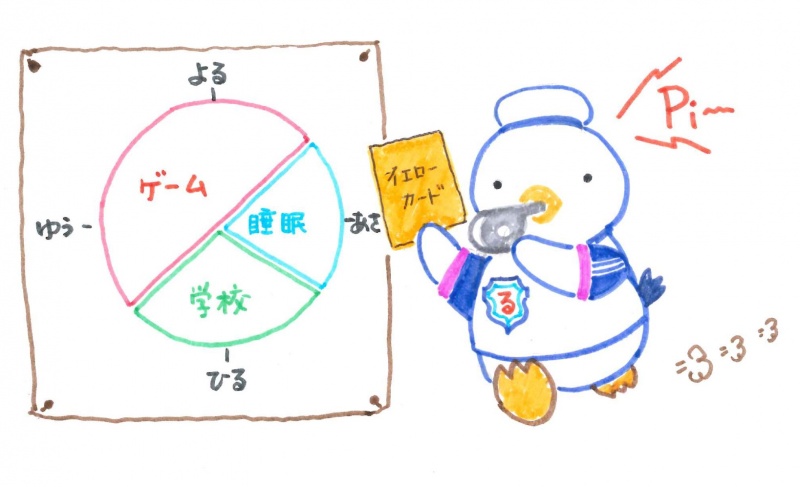

家庭には「基本的な生活習慣を教える場所」という大切な役割もあります。児童期の子どもは、自分をコントロールできるまでに成長していません。遊びやテレビの誘惑に負けてしまいがちですから、食事、歯磨き、寝る時間など、基礎的な生活習慣を繰り返し教えましょう。

小学校の4、5年生になると徐々に自己主張を始め、反抗的になります。自分の家と友達の家を比較して抵抗するようになりますから、もう一度「これが我が家の決まり」と、きちんと説明する必要があります。

(3)感情のコントロールを学ぶ場所 人間は、自分で自分の気持ちをコントロールしなければいけません。子どもがイライラしているときには、冷たいようですが少し距離をとってみてください。あえて声をかけずに見守ることで、「自分の感情は自分で治めるものなんだよ」ということを教えるのです。子どもはその間に冷静になって、気持ちを整えることができるはずです。「そろそろ落ち着いたかな」というときに「おやつだよ」とか「夕飯は何にする」などと声をかけてあげるとよいでしょう。

(4)基本的な対人関係を体験する場所 父親、母親、兄弟姉妹だけでなく、普段は会わない祖父母や親戚などと接することは、基本的な対人関係を学ぶ大切な機会です。親が他の人とどう対応するかを見て、さまざまな年代や立場の人との交流する方法を身につけていきます。

◇児童期の子どもへのかかわり方(1)子どもを丸ごと受け止める 子どもが生まれた当日は、「よかった、うれしい」と無条件に思っていたはずです。ぜひ一度そのときの気持ちに戻って、子どもを丸ごと受け止めてあげてください。

(2)規則正しい生活を送る 子どもは刺激に弱いので、生活が不安定だと基本的な生活習慣が崩れてしまいます。親が規則正しい生活を送ることで、子どもの心も生活も落ち着きます。

(3)気持ちのエッセンスをたっぷり含んだ言葉をかける 私たちがわかりやすい言葉を子どもにかけてあげると、子どもの耳にはその心地よさが残って、きちんとした言葉を使うようになります。愛情を込めて、心からの言葉をかけてあげてください。

(4)子どもの行動を待ってあげる もし自分がせっかちだと思っているのなら、ちょっと我慢して子どもの行動を待ってあげてください。何か一つやってあげることは、子どもがチャレンジする機会を一つ減らすことになってしまいます。

(5)プラスメッセージのシャワーをかける よくできることとうまくできないことのどちらが多いかというと、できないことのほうが多いもの。気づかないうちにマイナスメッセージばかりを発信してしまいがちですから、意図的にプラスのメッセージを発信するようにしましょう。

(6)自分の気持ちとしつけを区別する 自分の気持ちとしつけを一緒にしてはいけません。親が感情をおさえられずに気持ちをぶつけてしまうと、子どもは混乱してしまいます。

(7)完璧な親は目指さない なんでもやってあげる「完璧な親」は元気な子を育てません。

第3回でお話したように、子どもは不快感から抜け出すために努力し、成長していきます。不快感を全部取り除いてしまったら、子どもはひ弱になってしまいます。

(8)子どもの可能性を信じる 子どもが何かをしようとしているときにはすぐに手を貸さず、できるまで待ってあげることが大事です。それが子どもの可能性を信じるということです。

子育てにはどうしても母親がかかわることが多いのですが、ぜひ父親を巻き込んでください。「思春期になった子どもから声をかけてもらえない」というお父さんがいますが、それは子どもが小さいときに子育てにかかわらなかったから。乳児期から幼児期にかけて父親との接触が多ければ、思春期になっても「反発されるだけ」ということはないのです。

(構成・川島省子)

【かもめ編集部から】

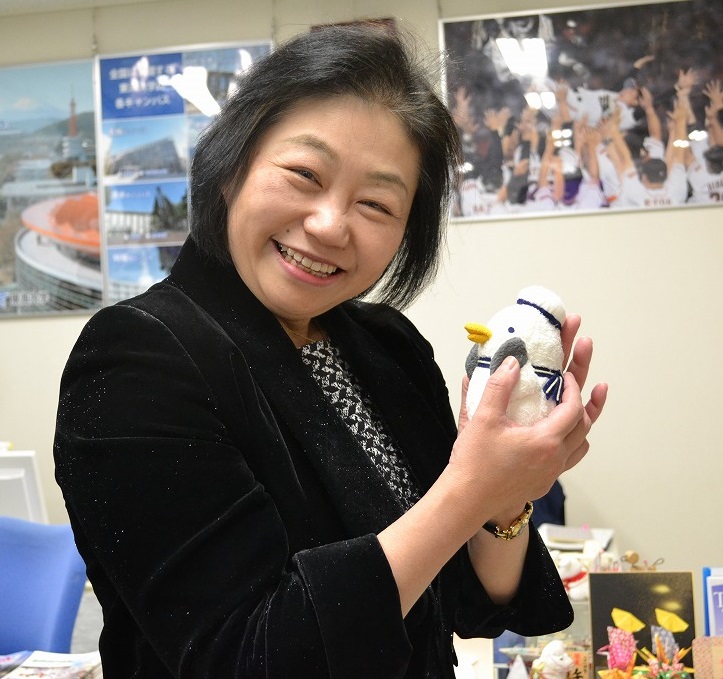

取材に同行した「カモメのるー」を大歓迎してくれた芳川先生。受講生の悩みをじっくり聞いて丁寧に対応している姿が印象的でした。「親がどうあるべきかではなく、どうしたら子どもとよい関係が築けるかを考える」というお話を折々に思い出し、肩の力を抜くようにしています。親子に限らず、気持ちのよい人間関係づくりに参考になるお話でした。

※この記事は2014年12月18日に東海大学サテライトオフィス地域交流センター(神奈川県秦野市)で開催された、「To-Collaboプログラム地域連携講座 子どものこころの理解と対応~第1回児童期編~」の内容を再構成したものです。同センターは東海大学と地域社会を結ぶ情報交流の場として、さまざまなイベントを開催しています。

【東海大学サテライトオフィス地域交流センター】http://www.u-tokai.ac.jp/satellite/