「どの子も同じようにしつけているのに、どうしてこんなに反応が違うのかしら――」。子育て中の親からよく聞くつぶやきです。子育ては毎日が試行錯誤。特に、幼稚園や小学校への入学や進級によるクラス替えなどで環境が大きく変わる春は、子どもの心も親の気持ちも揺れ動きます。今回の『かもめアカデミー』では、児童期の子どもの心をどのように理解し対応すればよいかを、学校臨床心理学が専門の芳川玲子先生に5回にわたって教えていただきます。誰でも「明朗活発」になれる? 皆さんは自分の子どもにどんなふうに成長してほしいと思いますか? 「健康でたくましく」「優しくて思いやりのある子に」など、さまざまな願いを込めて子育てをしていることと思います。

特に多いのは「明るくて元気に育ってほしい」という希望のようですね。就職活動で、履歴書に「明朗活発」と自分の性格を書く学生が多いのですが、それは学生たちが「明るくて元気な人材が求められている」ということを察しているからなのかもしれません。

でも、これからお話するのは「では、どうしたら明朗活発な人を育てられるのでしょうか」ということではありません。「明朗活発になれない人もいるのです」というお話です。

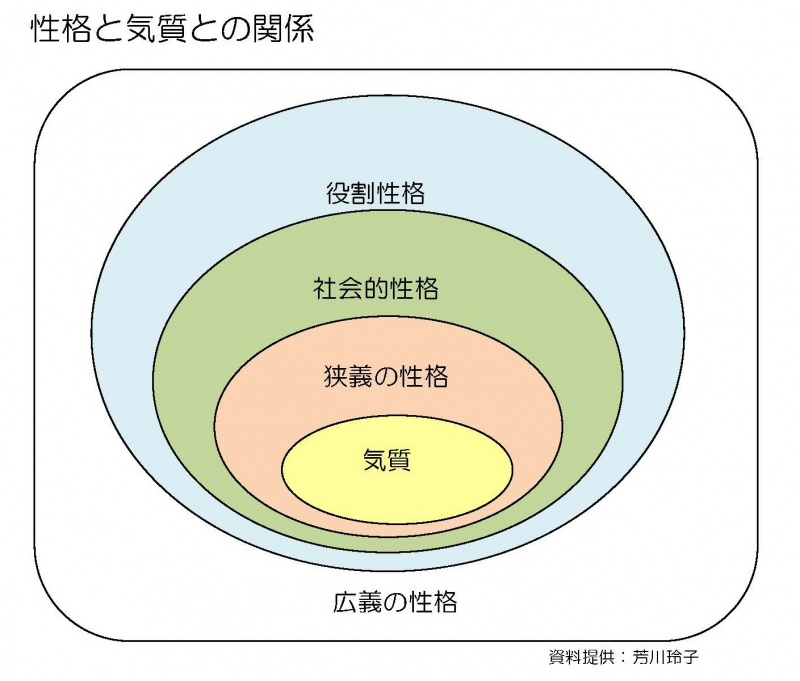

私たちは生まれながらにして「個人の性格の基礎」となるものを持っていて、心理学ではそれを「気質」と表現しています。気質というのは、人が生まれながらにして持っている、性格の一番古い層だと思ってください。

性格は変えられるが気質を変えるのは難しい カウンセリングのとき、「性格はどうやってつくられるのですか」と質問されることがあります。性格はもともと持って生まれたもののほか、学校や社会に出て、あるいは親になるなど、成長とともに足されていくものがあります。性格は最初から固定されているものではなく、私たちの年齢や役割に合わせて、何層にも加わっていくものだといえます。

つまり、性格は変えることができるのです。しかし、全く違う人格になることはできません。なぜなら、性格の一番中核には、もともと持って生まれた気質があって、それを変えることが難しいからです。人格を変えることは、梅に桜を挿し木して桜を咲かせるくらい大変なことです。場合によっては途中で枯れてしまうかもしれません。

気質は、実は体質によって規定されるといわれています。体質は遺伝的な要素からなる体の素質のようなものですから、改善することはできるかもしれませんが、完全に変えることはできません。たとえば花粉症などのアレルギーは、もともと体質が原因といわれています。薬の服用や体力、免疫力を向上させることで反応を抑えることはできるかもしれませんが、完治は難しいですよね。

子どもの気質に合わせた子育てを 人は変えることのできない気質を持って生まれ、気質は性格の形成に大きな影響を与えます。こうして考えていくと、誰もが明朗活発な性格になるということは意外に難しいということがおわかりでしょう?

「兄弟なのにどうしてこんなに性格が違うのか」という話をよく耳にしますが、兄弟姉妹でDNAが同じだから性格も似る、ということは決してありません。それぞれが命を作っている段階、すなわち細胞レベル、神経が形成されるレベルですでに個人差ができているのです。

子育てをするうえで、叱り方や褒め方などしつけの方法はいろいろありますが、大切なのは子どもの気質を把握して、どんなかかわりをしていくのかを考えることです。

※次回は、人が生まれながらに持っているさまざまな「気質」について、具体的に説明します。【かもめ編集部から】 「持って生まれた気質に合わせて子育てをする」。のんびりやさんも恥ずかしがりやさんも、それがその子の「根っこ」だと考えて、無理やり直そうとせずに見守ることが大切なのですね。そう思うと、ちょっと肩の力を抜いて子どもと向かい合えそうです。「気質」を知ることは、子育てだけでなく、夫婦や友人、職場などで良好な関係を築くためのヒントにもなるのでは……。次回以降もどうぞお楽しみに。(構成・川島省子)

※この記事は2014年12月18日に東海大学サテライトオフィス地域交流センター(神奈川県秦野市)で開催された、「To-Collaboプログラム地域連携講座 子どものこころの理解と対応~第1回児童期編~」の内容を再構成したものです。同センターは東海大学と地域社会を結ぶ情報交流の場として、さまざまなイベントを開催しています。

【東海大学サテライトオフィス地域交流センター】

http://www.u-tokai.ac.jp/satellite/