海と山がおりなすリアス海岸特有の豊かな自然に囲まれた宮城県南三陸町は、世界最古級の魚竜化石が発掘された化石の宝庫。近年新たな化石の発見が相次ぎ、今年(2024年)4月には新種の存在も発表された同町では、化石のまちとしての情報発信や体験プログラムにも注目が集まっています。その活動をリードするのが地元漁師の髙橋直哉さん。ワカメやホタテの養殖業を営みながら「化石発掘名人」として活躍する髙橋さんに、南三陸の化石の魅力や、化石を生かした地域活性の取り組みついて全3回にわたって聞きます。

漁師で“化石発掘名人”の髙橋直哉さん

化石の発掘は漁業とは全く違うジャンルですが、子どものころから生き物が好きだったので、化石にも少なからず興味はありました。生まれ育った歌津町(現・南三陸町歌津地区)は、1970年に世界最古級の魚竜化石「ウタツサウルス」が発掘されるなど、“魚竜化石のまち”として町おこしをしていて、至るところに魚竜の絵や看板がありましたね。

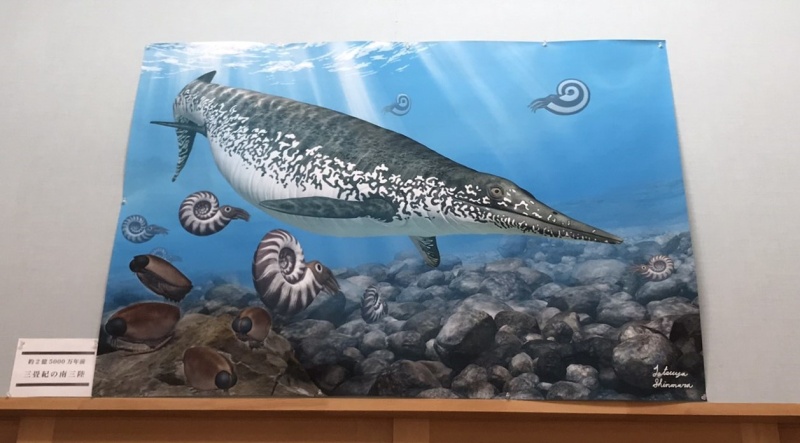

ちなみに魚竜というのは恐竜と同じ中生代(約2億5000万年前~6600万年前)に海で生きていた爬虫類の一種です。現在、存在が知られているのは約90種類。大きさはさまざまで、体長1メートルに満たない小型のものから、20メートルを超える大型のものまで、時代ごとに生態を変えながら生息していたようです。ウタツサウルスは体長2~3メートルほどだったとされるので、イルカくらいの大きさと思ってもらうとイメージしやすいでしょうか。

約2億5000万年前のものとされるウタツサウルスの化石は、歌津館崎の海岸にある「魚竜化石産地」

で発掘されたままの姿を見ることができる

世界最古の魚竜化石が発見されて話題になったとき、私はまだ生まれていなかったのですが、小学校高学年になった1990年には「魚竜館」という化石の展示施設もできて、「大昔の歌津にあんな生き物がいたんだ」と、幼心にワクワクした記憶があります。

魚竜館を立ち上げた当時を知る町の人たちは今も魚竜に強い思い入れがあるようです。ただ、私たちより若い世代になるとそこまでではないですね。2011年の東日本大震災では魚竜館も被災し、現在も閉鎖されたままなので、震災後に生まれた子どもたちは存在すら知りません。自分自身も以前は今ほど化石に興味があったわけではないんです。

――そんな髙橋さんが化石に関する活動を行うようになったのはなぜなのでしょう? きっかけは東日本大震災です。もとは漁業一本だったのですが、津波で港も養殖場も壊滅的な被害を受けました。仕事がなくなってしまい、奇跡的に無事だった船も使わずに係留していることが多くなり、「もったいないな」という気持ちがありました。そこで、漁業体験などの観光事業を始めることにしたのです。2、3年かけて徐々にお客さまは増えていきましたが、しばしば聞かれたのが「歌津ならでは、南三陸ならではの体験って何ですか?」というもの。確かに漁業体験は全国各地で行われていますし、「ワカメやホタテの産地」といっても、おいしい海産物が捕れる地域は他にもある。以来、「この場所にしかないものって何だろう」と考えるようになりました。そんなタイミングで耳にしたのが、「歌津で新種の化石発見」のニュースでした。2015年のことです。

海辺の商業施設「南三陸ハマーレ歌津」の「かもめ館」では貴重な化石を多数展示している

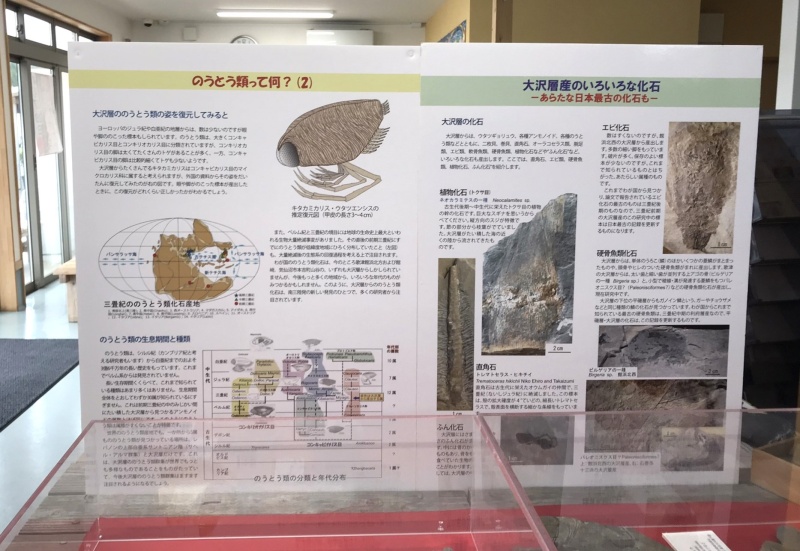

パネル左側・上部の生き物が「嚢頭類(のうとうるい)」。なんだかエイリアンのよう!?

簡単に言うと、エビやカニのような甲殻類の仲間です。魚竜や恐竜が誕生するより2億年以上も古い時代に地球上に現れてから、約3億6000万年間もの非常に長い期間にわたって広い地域に生息していたとされます。そのわりに化石の発見例が少なく、これまでに世界でも40種類程度しか見つかっていません。まだまだ謎が多く、太古の地球の生態系を探るうえでのヒントを握る生物として研究者の注目を集めています。

――そんな希少な化石がここにきて南三陸で発掘されたのには理由があるのでしょうか? それも震災がきっかけです。復興工事で、林のようになっていた場所を切り開いたところ、出てきたのが大きな崖。その辺りは魚竜化石の産出地と同じ地層なので、「もしかすると新しい化石が出てくるかもしれない」と東北大学の先生が調査をしたところ、予想どおりたくさんの化石が見つかり、その中に嚢頭類も含まれていたのです。国内では初の発見、しかも新種を含む複数種類ということで話題になりました。

そうですね。発見された新種の化石は「キタカミカリス・ウタツエンシス」という名前なのですが、命名した先生は、町の復興を願って“ウタツ”の地名を入れてくれたのだそうです。それを知ったとき、“ウタツ”の名を冠して世界に発信されるもの、「これだ!」と思いました。

――探し続けていた「ここにしかないもの」が見つかったのですね。 町では化石発見の報告会も行われ、その際に開催された化石の発掘体験会には私も参加しました。驚いたのは、少し掘っただけで大量に化石が出てくること。本当にびっくりするくらい出るんです。初めて見つけたのはアンモナイトでした。手のひらに乗るくらいの小さなものでしたが、はっきりと渦巻きの形をしていて感動しましたね。

町内で発掘された多種多様な化石が並ぶ「かもめ館」の展示スペース

それからはひたすら化石の勉強です。自分で調べる以外に、大学の先生をはじめ研究者の方が南三陸に来られるときには一緒について行って、いろいろなことを教わりました。後から聞いた話なのですが、先生も以前から「化石好きの漁師」を探していたらしいのです。陸から離れた小島にも化石がありますし、海岸線にも陸からは行けない場所があるので、船を使った調査をしたいと考えていたそうです。

その他には、暇さえあれば嚢頭類の発見現場に行って化石を堀っていました。震災の復興工事が行われるはずの場所でしたが、岩盤が固すぎて対象区域から外れることになり、地主さんに許可をいただいてそのまま化石を発掘させてもらえることになったんです。研究者の方が来られるのは数カ月に1度程度ですが、私は家から発掘場所まで車で5分。地元で暮らしている強みですね。

正直言うと、2015年に新種の報告会が開かれた時こそ「地域資源としてどうにか活用できないか」という思いで発掘体験に参加したのですが、そこで化石の面白さを知ってからは、当初の目的を忘れるくらいにハマってしまって……ただただ楽しくて発掘現場に通っていました。今も多いと1日3回くらい行くこともあるんですよ(笑)。

南三陸町には、ペルム紀にあたる2億6000万年前ごろからジュラ紀末期の1億5000万年前ごろにかけて、約1億年の地層が分布しているのですが、このように複数の時代にまたがる地層が見られる場所は珍しいのです。それぞれの地層にはその時代に生きた生き物の化石が眠っています。実は魚竜も「ウタツサウルス」だけでなく、時代や生態が異なる「クダノハマギョリュウ」「ホソウラギョリュウ」という別種の魚竜も発見されています。これだけいろいろな種類の魚竜化石が見つかるからこそ“魚竜化石のまち”なんですね。

古い時代から新しい時代へと地層を辿れば、生き物の進化の過程や気候などの環境変化を知ることができますし、日本列島の成り立ちにもつながる壮大な歴史を感じることができます。車で20~30分走るだけで1億年分の地球の歴史にふれることができる。それがこの町の化石の魅力です。(つづく)

魚竜やアンモナイト、嚢頭類が暮らしていた、約2億5000万年前の南三陸の海のイメージ

(構成:寺崎靖子)