“傾聴”とは、相手の話の意図を少しもずらさずに、まるごとしっかり受け止める聴き方のこと。正しい傾聴をしてもらった人はカタルシス効果を得て思考力が高まり、“やる気の源”であるメンタルエナジーが活性化するといいます。この傾聴を子育てにも生かせると話すのが、日本精神療法学会の理事長を務める松本文男さん。「ウチの子、どうしたらやる気が出るのかしら?」「どうして、すぐに諦めてしまうのかな」――そんなふうに思っているお父さん、お母さんのための傾聴のノウハウを、全5回にわたってわかりやすく教えてもらいます。

※本文の最後にプレゼントのお知らせがあります。親子の会話が「苦行の時間」になる子も 私はこれまで多くの親子カウンセリングを行ってきました。その経験の中で痛感するのは、親子の会話は大切だと頭ではわかっていても、なかなかそれを実行できない人が多いということです。

「子どもの話を聴いてあげましょう」とお話しすると、「ウチはちゃんと会話があるから大丈夫」と言う方もたくさんいらっしゃいます。けれど、そういう方の状況をよくうかがってみると、会話とは名ばかりのお説教だったり、一方的な指示会話になっていたりで、子どもにとって「苦行の時間」になっていることもしばしばあります。

どの親御さんも、わが子がかわいい、心配で仕方ない、そんな気持ちから「親がいい方向に導いてやらなければ」という思いはあふれるほどあります。その愛情はなにより代えがたいものですが、それが子どもから言葉を取り上げてしまう場合もあるのです。

自分の思いやしつけたいことが先んずるあまり「どう伝えれば子どもがわかってくれるだろうか」ばかりに心が向いてしまい、「子どもが何を伝えたくて話しているのか」をついおろそかにしがちです。その結果、親の話を優先させ、子どもから「話す楽しさ」を奪っていることも少なくありません。

確かに子どもの話は親にとって重要ではないこともあります。「取るに足らないどうでもいいこと」と感じる話題もあるかもしれません。けれど、たとえどんな話題であろうと子どもの話をしっかり受け止める行為が、親の伝えたいことを何十回と伝えるよりも、実は子どもの能力を育てる役割を果たせるのだということを、知っていただきたいのです。

「聞く」と「聴く」の違い 本来、会話とは互いの心を受け止め合い、理解し合うためのものです。とくに子どもが能力を伸ばすためには、親と心ゆくまで会話をして充足感を味わうことは必須です。親といい会話の時間を持てた子どもは、精神的なエネルギーが満たされ、何事にも積極的に取り組めるような活力がわいてくるからです。つまり、子どもに自然と“やる気”が出てくるのです。

では、どうすればそのような会話ができるのでしょうか。そのヒントとなるのが、「傾聴」です。

傾聴とは、相手の話に集中して耳を傾ける聴き方のこと。そして相手の話の意図を少しもずらさずに、丸ごとしっかり受け止めることです。

耳を働かせる行為には「聞く」と「聴く」の二つの表現があります。前者は耳に自然と入ってくるものを捉える、というものです。聞き流したり、他のことをしながらの「ながら聞き」などもこちらに入ります。対して「聴く」は、もっと対象に集中し、熱心に耳を傾けるという意味が込められます。傾聴の場合、こちらの聴き方が当てはまります。

最近では傾聴をビジネススキルの一つとして取り入れる人も増えていますが、今回は子どもが「話を聴いてもらえた」という満足感に満たされる親の聴き方について取り上げたいと思います。

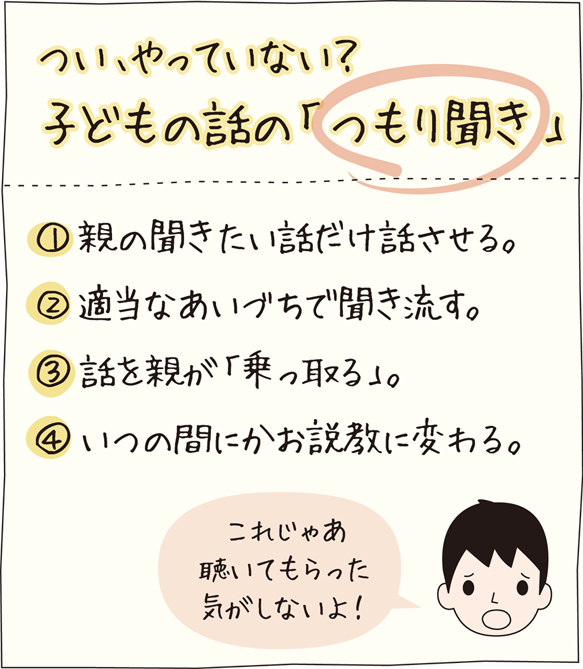

ついやってしまう「話のつもり聞き」 まずはご自身の経験を振り返ってみてください。たとえば、子どもとの会話で次のようなやりとりをしていることはありませんか?

(1) 親の聴きたい話ばかりを話させる 子どもの話を遮って「ゲームのことはわかったから、学校であったことを教えて」などと言ってしまうことはありませんか。子どもは、話をしているというより、親の質問に答えているだけの状態だったりします。

(2) 適当にあいづちを打って聞き流す 「ふうん」「へえ、そう」などと気のないあいづちをしながら、視線も合わせず聞き流してしまう。忙しい時についやってしまいがちですが、これでは「この話はつまらない」という気持ちが子どもにも伝わってしまいます。いつの間にか子どもが黙り込んでいても気づかないことも。

(3) 子どもの話をいつのまにか乗っ取る 言葉足らずなところがあると言い直したり、「つまりこういうことでしょ」「わかったわかった、それはね」などと自分が話し出してしまったり。話すほうと聴くほうがいつのまにか入れかわっています。

(4) 話を聴くうちに、子どもにお説教してしまう 話の内容に気になるところが出てくると、我慢できなくなって「ダメじゃない」などとついお説教。子どもは話の本筋とは関係ないところで水を差され、本当に話したいことを話せなくなってしまいます。

これらはいずれも、子どもの話を聴いているようで聴いていない「つもり聞き」です。このような対応では親は聴いているつもりでも、子どもは「聴いてもらった」という満足感は得られません。

こうした「つもり聞き」をしているうちに、子どもの心は親からどんどん離れていきます。「どうせ何を言ってもちゃんと聴いてはくれない」と思ってしまい、心を閉ざしてしまうこともあります。それが親へのいら立ちや裏返しの憎しみとなると、強く反発として表れることもしばしば見られます。

このような対応では、子どもの心のエネルギーを満たせる話の聴き方にはなりません。むしろ子が親にエネルギーを吸い取られ、無気力な状態になってしまうことが多いのです。子どもが成長とともに話をしなくなった、話の途中で黙り込んでしまう、本当のことを話してくれないようだ、などと感じたことがあるなら、一度自分の聴き方を振り返ってみてください。

子どもにとってその聴き方では、会話を楽しめる時間になっていないのかもしれません。

(構成・株式会社トリア 小林麻子)

【プレゼントのお知らせ】

松本文男さんの近著『子どものやる気を引き出す「聴き方」のルール』(大和書房)を抽選で5名の方にプレゼントします。豊富な会話例がわかりやすい、親による傾聴の入門書。3歳から思春期まで幅広く役立ちます。

ご希望の方は、住所、氏名、年齢、電話番号をご記入の上、2015年1月30日(金)までに下記アドレス宛てメールでお申し込みください。(

※プレゼントは終了しました)

【かもめの本棚・メールアドレス】

メールはこちらをクリック!