――子どもの権利条約批准後に生まれ育った若者たちは、今、どのような状況にあるのでしょうか? 今年の6月に内閣府が発表した「令和元年版 子供・若者白書」には、日本の若者の意識調査の結果が掲載されています。満13歳から満29歳を対象としたこの調査で、「自分に満足している」と答えた日本の子ども・若者は45.1%。これは、アメリカ(87%)、フランス(85.8%)など6カ国と比較して極端に低い数字です(表参照)。

――子ども・若者の自己肯定感の低さは衝撃的です。このような状況になってしまったのはどうしてでしょう。 この自己肯定感の数値は平均値です。平均値が低下している原因として、一つ考えられるのは、本来は、難関校に合格して自己肯定感が高まってよい「優等生」たちの自己肯定感が意外に高まっていないことです。

早稲田大学の学生を対象にしたアンケート調査でも、「自分が好き」と答えたのは約6割しかいません。せっかく大学に合格したのに、自分で自分を認めて評価することができない学生が半数近くもいます。その理由は、「自分の意志を貫いて目標を達成した」と思っていないからでしょう。親や教師が喜んでくれるから周囲の期待に応えようと頑張っただけで、自分が本当にやりたかったことではない。それを私は、“やらされ感”といっています。やりたくないのに“やらされて”得た成果だから達成感を得られるわけはなく、自己肯定感の向上にはつながらないのです。

先日、早稲田の男子学生から相談を受けましたが、「先生、ぼく、生きているのが面倒なんです。どうしたらいいでしょう。いつ死んでもかまわない」「なにかやってみたいことはないの」と聞いても、なにもない、というのです。

――なんということでしょう! 驚きです。 同じようなことを、「川崎市子ども夢パーク」の代表を務める西野博之氏(NPO法人フリースペースたまりば理事長)も話していました。ある大学の学生11人に、「青少年自殺が増えていることについてどう思うか」と聞いたところ、10人が「親に迷惑がかかるから自殺できないが、自分の存在を消してくれるならすぐに消えたい」と答えたそうです。それを聞いたおとなたちは非常に驚いたのですが、逆に若者たちはおとなが驚いたことにびっくりしていました。「すぐにでも消えたい」という思いはおとなを驚愕させますが、若者にとっては当たり前の思い。私たちが考えている若者像と若者の実像には、これほどまでに大きなギャップがあります。

自己肯定感の低下は、生きる意欲や学ぶ意欲、人とかかわる意欲、立ち直る意欲など、能動的な活動意欲を失わせていきます。自分に対する自信を失っていく子どもは、前向きに生きていくことや、ダメージを受けたときに立ち直ろうとする意欲をもてません。

――「生きている実感がない」「いつ死んでもいい」「わずらわしくなったらいつでも消えたい」という生き方しかできない若者が多い理由を、どのようにお考えですか? それは、子ども時代に本当にやってみたいことや、子どもの本性でもある「遊びたい」といった気持ちをすべて抑え込まれていたからだと私は考えています。早期教育が全盛期の今、子どもたちは遊びややりたいことを我慢させられて塾や習い事に通い、必死に周囲の期待に応えようとしている。そのイライラがいじめに跳ね返っているのでしょう。今の子ども、若者は、本当にやりたいことを先送りして周りに合わせて生きてきました。多くの学生が、大学で何をしたいかと問われても「何も見つからない」と悩んでいます。

今の若者たちを見ていると、人生を肯定し、生きる力を養ううえで、いかに子ども時代の環境が大切なのかがわかります。(つづく)

――次回(最終回)は、子どもの権利を社会に浸透させるための取り組みについて語ってもらいます。(構成:川島省子)

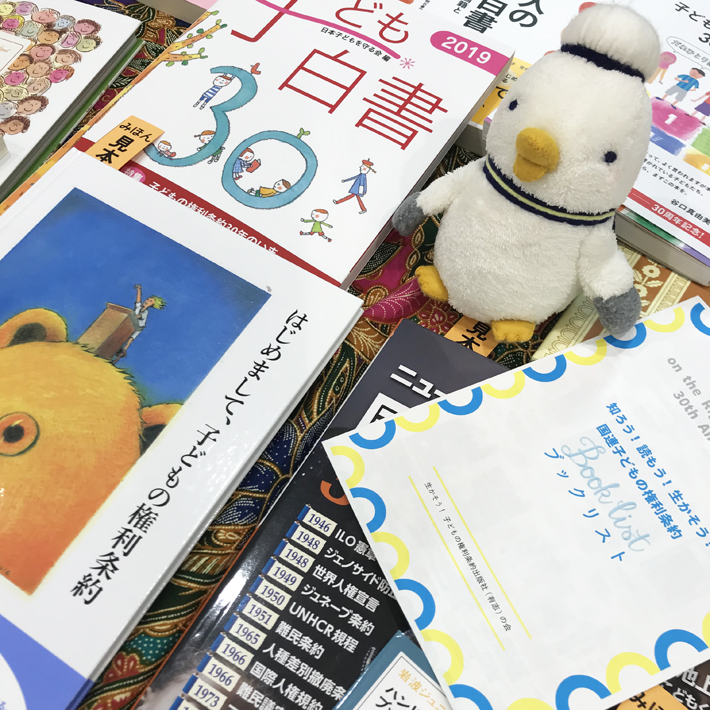

★子どもの権利条約のブックリストができました!

2019年11月20日は、子どもの権利条約が国連で制定されて30周年、日本批准25周年の記念の年です。これを祝し、19社の関連書籍や雑誌を紹介するブックリストが完成しました。「かもめの本棚」の絵本

『はじめまして、子どもの権利条約』(川名はつ子監修)も、このブックリストに掲載されています。下記からダウンロードのうえぜひ活用してください。

「知ろう!読もう!生かそう!国連子どもの権利条約ブックリスト」