半年以上探してようやく仕事を引き受けてくれる工務店が見つかり、文化住宅の家づくりは軌道に乗り始めました。建築中は現場から徒歩2分のところに間借りして、毎日工事の様子を見守る徹底ぶり。建具の高さや屋根の装飾などを細かく指示するほどだったそうです。こうして計画から約1年半の時を経て、ついに「小平新文化住宅」が完成しました。

――2016年9月に竣工し、現在入居して約8カ月が経ちました。新居の住み心地や、ひと冬を越してみてのリアルな感想が気になります。淺井 せっかく自分の大好きな文化住宅を再現しても、安心して長く住むことができなければ理想の住まいとはいえません。災害や震災に強い家にするために、四隅の二方には必ず壁を設けるなど、構造を見直して耐震性を高めています。今こうして、安全で風情のある家に暮らせていることに、とても満足しています。

では、冬を過ごしてどうだったのかというと、かつて一人暮らしをしていた大正時代の下宿と昭和初期のアパートは隙間が多くて、せっかくの温かい空気が逃げてしまい、寒さをまともに受けていましたが、新築はそういう心配はいりません。どこもピシッと閉まるおかげで、冬の間は火鉢と石油ストーブが家中を暖めてくれました。

だからといって、昔の家が寒いとは限りません。以前住んでいた昔の家が、隙間が多くて寒かったのは、きちんと手入れがされていないから。細やかに補修を重ねていれば、たとえ築年数が長い家でも暖かく過ごせると思います。

そのほかに、ほとんどの壁が漆喰のため防臭効果が高く、特にお手洗いは臭気を感じないことや、窓枠に木を使ったおかげで結露しなくなったこと、漆喰の壁と高い天井の影響で1 階の洋室は音の響きが非常にいいなどの利点もあります。

また、家の土台になる木材には防虫剤ではなく、防虫効果の高いヒバオイルを塗るなど、できるだけ自然の素材を使っているものですから、シックハウスの症状もなくとても快適に過ごせています。

――これからが暑さ本番。梅雨が明けたら本格的な夏を迎えますが……。淺井 子どものころから“夏は暑いもの”という感覚が染みついているからか、今まで一人暮らしをしていた昭和初期のアパートや、間借りをしていた大正10年の洋館でもエアコンは使用していません。主人の職業は音楽史研究家なものですから、音響装置を使用する関係で、仕事部屋には空調管理するエアコンがありますが、それ以外は基本、扇風機だけです。とはいえ、大正から昭和にかけて建てられた家(文化住宅)は縁側や大きな窓があり、開口部が広い造りが特徴なので、風の通りがよく比較的涼しいと思います。決して皆さんにはお勧めしませんが、私自身はできるだけ自然に近い生活をしていきたいと願っています。

竹で編んだ四つ目垣が敷地を囲む。ご近所さんとも顔の見えるお付き合いができる

どうやら建設中からご近所さんの間で話題になっていたようで、家を覆っていたシートを外した途端、「何だこれは!」と一気に注目の的になりました。家の前の通学路からは「ヤシの木がある!」「ここの家の人、電気じゃなくて氷の冷蔵庫を使っているらしいよ」といった声も聞こえてきて、最近はご近所の小学生にも浸透してきているようです。

――敷居を囲む四つ目垣は、お互いの顔が見えるので垣根越しに話しやすく、ご近所づきあいにもひと役買ってくれているようですね。

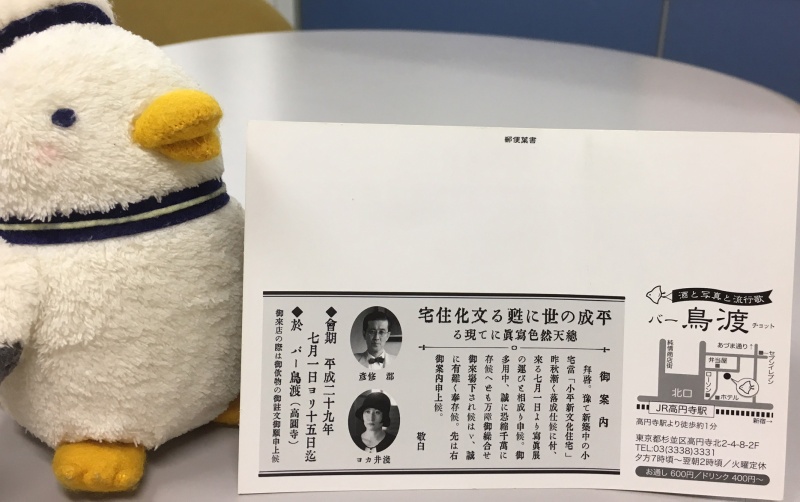

音楽史研究家の郡修彦さんと淺井カヨさん夫婦

通りがかりの方から「建築のときから見ていましたよ」と気軽に話しかけられることはしばしばです。特に朝か夕方、庭で七輪を出して魚を焼いていると必ずといっていいほど声をかけてくださいます。主人が一人暮らしをしていたときより、ご近所さんとお話する機会は圧倒的に増えましたね。

垣根越しのおしゃべりは、昭和の時代によく見られた懐かしい光景を連想させます。次回はいよいよ最終回。小平新文化住宅を生かした活動や催しについて聞きます。

【日本モダンガール協會のホームページアドレス】

http://mogakyokai.com/(構成:狭間由恵、撮影:永田まさお)

【写真展のご案内】

「小平新文化住宅竣工記念 郡修彦・淺井カヨ寫眞展」小平新文化住宅の着工から落成までを記録した写真を展示します。

日時:7月1日(土)~7月15日(土)

19時ごろ~翌朝2時ごろ、火曜定休

会場:バー鳥渡(杉並区高円寺北2-4-8-2F)