大正から昭和にかけて建てられた和洋折衷住宅(文化住宅)を新築することになり、淺井カヨさんとご主人の郡修彦さんは工務店探しに奔走します。しかし、計画からすでに半年が経過してもなかなか工務店が決まりません。果たして、理想の家づくりは前進するのでしょうか?

――外観や間取り、内装の構想はすでに完璧になりました。となれば、次はいよいよ工務店探し。大正から昭和の暮らしを実践している淺井さんが例外で持っているパソコンでホームページに掲載されている施工例を見たり、電話帳で調べたり……。とにかく工務店という工務店を何百件と検索しました。淺井 始めは2、3カ月も回ればなんとかなると考えていたのですが、ふたを開けてみればまったくの予想外。少しでも見込みがありそうな工務店があると直接訪問し、私たちが理想とする家の仕様を詳細に伝えていったのですが、探しても探してもお願いできる工務店が1件も見つかりません。

ご主人の郡さんが制作した家の模型。実際の1/40サイズでつくられている

せっかく契約寸前まで話が進んでいたのに、模型をもとに出来上がった図面を見ると、私たちが想像する家とは違うものになっていて、また振り出しです。和風建築や自然素材を売りしている工務店では、木製の窓枠にできるかを相談するとアルミサッシを勧められたり、昔ながらの本藁床(ほんわらどこ)の畳にするのは難しいと言われたり。あるときは、訪ねた翌日にメール1本で断られたりと、私たちの要望を受け入れてくれる工務店は1件もありませんでした。約半年以上探し続けて決まらないと、先の見通しが立たず、主人も私もだんだん険悪な雰囲気になっていく一方でした。

漆喰の壁が美しい台所。流し台には、人造石を研磨してつくる人研ぎ流しを採用

実はここ30年ぐらいで住宅の建築方法そのものが激変しています。昭和の時代に建てられた家は、まだ昔ながらの工法を受け継いでいて、窓などの開口部を広くする造りや、瓦ぶきの屋根、柱を隠さない真壁工法などが一般的でした。しかし、平成に入ると大手ハウスメーカーが、工期が短く簡易な工法を積極的に導入。これらが急速に普及していく中、日本の伝統的な建築技術を継承していくのは難しい状況にあったようです。

居間には、板張りを細長い木で押さえる竿縁天井という工法が使われている

例えば、1階の居間に採用している竿縁天井(さおぶちてんじょう)は、数十年前は普通に行われていた工法のようですが、今はこれをできる大工さんが少なくなっています。風呂のタイルを張る職人さんや、水回りの人研ぎ流しをつくれる左官屋さんもそうですが、日本建築を支える技術者は減少しているのが現実なのです。

現在の建築事情から文化住宅を再現する難しさに直面したものの、あるサイトに依頼したことがきっかけでついに工務店が決定。新居完成に向けて一気に加速します。第4回では、ひと冬越した感想など、気になる住み心地について教えてもらいます。【日本モダンガール協會のホームページアドレス】

http://mogakyokai.com/(構成:狭間由恵、撮影:永田まさお)

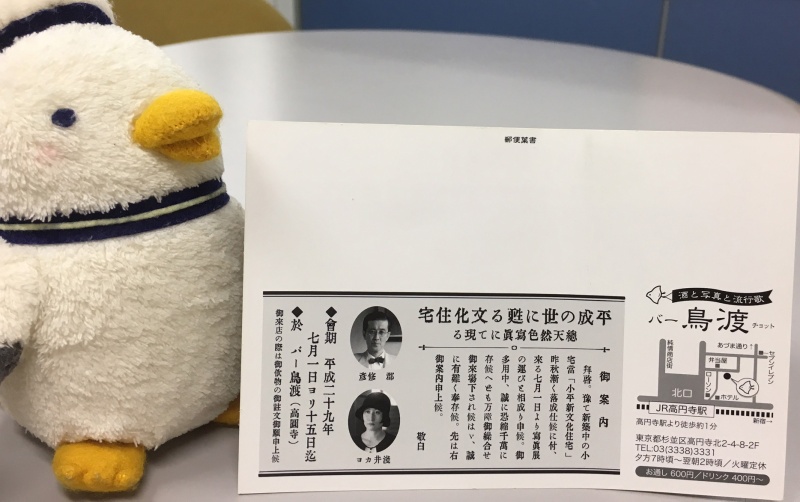

【写真展のご案内】

「小平新文化住宅竣工記念 郡修彦・淺井カヨ寫眞展」小平新文化住宅の着工から落成までを記録した写真を展示します。

日時:7月1日(土)~7月15日(土)

19時ごろ~翌朝2時ごろ、火曜定休

会場:バー鳥渡(杉並区高円寺北2-4-8-2F)