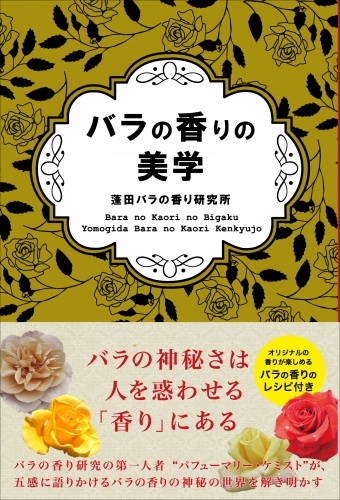

※このWEB連載原稿に加筆してまとめた単行本(『バラの香りの美学』を好評発売中です(発行:東海教育研究所、発売:東海大学出版部)。

あなたは、「バラ」から、どんな言葉を連想しますか?

気品、優雅、華麗、高貴……そんな言葉が浮かんだ方は、バラという花の価値を十分理解されていらっしゃると思います。では、あなたは「バラの花の香り」が好きですか? 好きと答えた方はなぜ好きなのでしょうか?

バラの香りには生理的、心理的に働きかける効果があり、心地よいバラの香りに包まれていると気持ちが安らぎ、心にゆとりを持って毎日を過ごすことができます。好きな香り、苦手な香りは、実は子どものころの環境と密接に関係しているといわれます。バラの香りが好きと答えたあなたは、幼いころ、身近に花の香りがある環境に暮らしていたのかもしれません。バラに限らず家に飾られた花の香りをかいで、庭に咲く花の蜜を吸い、花で首飾りを作って楽しい時間を過ごした方もいるでしょう。

パフュームのような強い香りと違い、実際のバラの花の香りはそれほど強くありません。特に日本人は、芳醇な甘さがありながらもほのかな柔らかいタッチの香りを好む傾向があるようです。そのバラの品種は実に2万数千種類にもおよびます。19世紀以降、より美しいバラ、香りのよいバラを求めて品種改良が飛躍的に発展し、花姿や花色はもちろんのこと、香りも交配を重ねることでより複雑に繊細になっています。あなたの幼い記憶に花が存在するのであれば、その中にお気に入りの香りがきっと見つかるはずです。

なぜ人間は香りを求めるのか? しかし、それほどの香りの種類を人間の鼻はかぎ分けることができるのでしょうか。ここで、ヒトの嗅覚のしくみについて簡単にご説明します。今から10年前、アメリカのリチャード・アクセルとリンダ・バック博士が“ニオイ”の仕組みに関する嗅覚受容体の研究でノーベル生理学・医学賞を受賞しました。彼らが発見したのは、鼻の奥のほうにある嗅粘膜のニオイセンサーです。さまざまな香りを受容する388種類のセンサーを突き止めたのです。そのセンサーでかぎ分けられる能力は地球上にある40万種類のニオイのうち、約1万種類ほどあることもわかりました。

これに対して犬の受容センサーは1000種類、もっとも受容体の数が多いといわれるスッポンは約1200種類と考えられています。もとは人間も同じぐらいあったであろうと推測されます。言語を持たなかった太古の昔は、生命を維持するために敵・味方の区別や気象、危険の有無など、森羅万象をニオイで判断していたはずです。また、1年のうち特定の時期になると“ある種のニオイ(フェロモン)”をたよりに子孫を増やしていたと考えられます。それが言語を中心とした文明の発達とともに“ニオイをかぐ”という原始的な感覚を使わなくなったことで機能が退化し、センサーの数も減ってきたのでしょう。

余談ですが、偉人として知られるヘレン・ケラーはニオイで性格をかぎ分けられた、という話を聞いたことがありますか? ご存知の通り、彼女は目が見えず、耳も聴こえず話しもできない三重苦でした。そこで嗅覚機能に頼らざるを得なく、その感度が飛躍的に高まったのだと思われます。自分に近づいてくるニオイでその人の職業を当てたそうです。そして、「(人格の形成されていない)子どものニオイは、やや面白くない。大人はそれぞれの個性があり、形成された人格のニオイが違っていて面白い」と語ったといいます。香りの成分が鼻腔の嗅粘膜にある受容体を刺激して、脳が知覚し、物事を区別・判断するとしたら、まさに“鼻は脳の出先機関”と言えるのではないでしょうか。

嗅覚は環境で鍛えられる? このことをもう少し詳しくお話しましょう。

香りの分子は嗅粘膜を経て電気信号に変換され、原始脳と呼ばれる「大脳辺縁系」に伝えられてその一部である「海馬」を経由して「大脳新皮質」へと送られます。目で見たもの(視覚情報)、耳に聴こえたもの(聴覚情報)が大脳新皮質に直接送られるのに対して、嗅覚情報だけが原始脳に行くのが特徴です。その「海馬」がオペレーター役を果たし、大脳新皮質のさまざまな部位に香りの刺激を送り込むことで、“過去の記憶”を呼び起こすといわれています。

皆さんは、「プルースト効果」という言葉を知っていますか? これは、マルセル・プルーストの代表作『失われた時を求めて』の文中で、主人公がマドレーヌを紅茶に浸し、その香りをきっかけとして幼年時代をまざまざと思い出すという描写をもとにしています。かつての文豪が書いたこの不思議な現象が、今では科学的に解明されつつありますが、先ほどのヘレン・ケラーも香りと記憶を細密に結びつけることで、自分にとっての好き・嫌いを判断していたのかもしれませんね。

では、ヘレン・ケラーのように香りを感じる器官を発達させるには、どうすればいいのでしょうか。それには、“よい香りの体験”を数多く積むことが大切です。幼いころからクラシック音楽を聴き、名画や美術品に触れる機会が多ければ、それだけ美しいものに対するセンスが磨かれるように、“美しい香り”を無意識的にも記憶していることが重要だと、私は思います。たとえバラの香りがどれほど美しくとも、バラの花を知らなければ脳がその香りにうっとりすることはないでしょう。つまりは、バラをふくめた植物の文化や歴史、そして環境がその人の嗅覚を育てるのです。

今、子育て中の方がいれば、家の中をできるだけ美しい香りでいっぱいに。また、お子さんを自然の中に連れ出して、青々しい草の香り、湿度を感じる森の香り、甘い花の香り、土の香り、雨の香りなど、豊かな香りの記憶をたくさんつくっていただきたいと思います。個々の感性を科学的に突き止めることはできませんが、少なくとも香りの体験によって五感が磨かれ、バラの香りの効果もより実感できるのではないでしょうか。

次回は、バラの香りの効果について、詳しくお話します。

(構成・宮嶋尚美)